お知らせ

隠岐ジオパーク第二弾

2013.11.19 Tuesday 17:15

隠岐ジオパークのジオツアー地質・地形編です。

(10月に隠岐ジオパークへ行ったときの話の続きです)

隠岐の島は、火山活動が主体となって形成された島なので、堆積が主体となって形成された銚子とは、また違う特徴が見られました。

上方に高く突き出ているように見える島は、ローソク島です(写真1)。夕方に太陽がちょうどこの島の上に来たとき、ローソクが燃えているように見えます。今回ローソク島をみたときは、昼間でしたが、ローソクの形をしていました。

隠岐の島の北西部に位置する福浦トンネル付近の約600万年前の火砕流跡地に行きました(写真2)。この火砕流は柔らかいため、昔は人力でもトンネルを掘ることができたそうです。

写真1 ローソク島

写真2 火砕流跡の海沿いを歩く

油井の池は、約300万年前の地すべりのあと、そのくぼみに池ができた場所です(写真3)。地すべりを起こしたあとに、池ができるのは不思議だと思いました。

また、現在進行形で地すべりが発生しているところも見ることができました。(写真4)この場所は1年当たり2cm動いているということでした。

写真3 油井の池

写真4現在地すべりしている場所

銚子ダム近くでは、隠岐片麻岩が見られました(写真5)。これは、約2億5千万年前の岩石で、高い熱と圧力(変成作用)を受けたものです。この岩石には、約30億年前にできた鉱物も含まれているようです。

その後、玄武岩でできた風穴を見ました(写真6)。時間の関係で、少し離れたところから見ただけでしたが、このブログの著者は、安山岩の風穴で調査を行ったことがあるので、興味を持ちました。

写真5 隠岐片麻岩

写真6 玄武岩の風穴

マントルゼノリスとは、上部マントルから、早い速度で上昇し、マントル物質のカンラン岩をし、捕獲したものです。このマントルゼノリスを含んだ岩を使った石垣のある場所を見ることができました(写真7)。

写真7 マントルゼノリス(カメラキャップの左側の直径約5?の円の中)

また隠岐の島では、黒曜石の産地として有名で、中国、四国地方などの遠方にまで運ばれて利用されていたようです。遠方に運ばれた黒曜石を調べて、その産地までわかってしまうのはすごいと思いました。

このように隠岐ジオパークでは、主として火成岩や火山性堆積物をたくさん見ることができました。

(10月に隠岐ジオパークへ行ったときの話の続きです)

隠岐の島は、火山活動が主体となって形成された島なので、堆積が主体となって形成された銚子とは、また違う特徴が見られました。

上方に高く突き出ているように見える島は、ローソク島です(写真1)。夕方に太陽がちょうどこの島の上に来たとき、ローソクが燃えているように見えます。今回ローソク島をみたときは、昼間でしたが、ローソクの形をしていました。

隠岐の島の北西部に位置する福浦トンネル付近の約600万年前の火砕流跡地に行きました(写真2)。この火砕流は柔らかいため、昔は人力でもトンネルを掘ることができたそうです。

写真1 ローソク島

写真2 火砕流跡の海沿いを歩く

油井の池は、約300万年前の地すべりのあと、そのくぼみに池ができた場所です(写真3)。地すべりを起こしたあとに、池ができるのは不思議だと思いました。

また、現在進行形で地すべりが発生しているところも見ることができました。(写真4)この場所は1年当たり2cm動いているということでした。

写真3 油井の池

写真4現在地すべりしている場所

銚子ダム近くでは、隠岐片麻岩が見られました(写真5)。これは、約2億5千万年前の岩石で、高い熱と圧力(変成作用)を受けたものです。この岩石には、約30億年前にできた鉱物も含まれているようです。

その後、玄武岩でできた風穴を見ました(写真6)。時間の関係で、少し離れたところから見ただけでしたが、このブログの著者は、安山岩の風穴で調査を行ったことがあるので、興味を持ちました。

写真5 隠岐片麻岩

写真6 玄武岩の風穴

マントルゼノリスとは、上部マントルから、早い速度で上昇し、マントル物質のカンラン岩をし、捕獲したものです。このマントルゼノリスを含んだ岩を使った石垣のある場所を見ることができました(写真7)。

写真7 マントルゼノリス(カメラキャップの左側の直径約5?の円の中)

また隠岐の島では、黒曜石の産地として有名で、中国、四国地方などの遠方にまで運ばれて利用されていたようです。遠方に運ばれた黒曜石を調べて、その産地までわかってしまうのはすごいと思いました。

このように隠岐ジオパークでは、主として火成岩や火山性堆積物をたくさん見ることができました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

茨城県北ジオパークのジオツアー

2013.11.08 Friday 17:00

11月3〜4日に、ジオパーク関東大会in茨城に参加しました。 そのうち、4日はジオツアー(「文化とジオの交差点の旅」)に参加しました。

そのうち、4日はジオツアー(「文化とジオの交差点の旅」)に参加しました。

最初の目的地は日立市です。 日立市といえばまず日立製作所が思い浮かびました。

日立市といえばまず日立製作所が思い浮かびました。 でも、その原点は日立鉱山(銅山)にあるそうです。

でも、その原点は日立鉱山(銅山)にあるそうです。 それは、鉱山に関連する機械の製作から日立製作所が生まれたようです。

それは、鉱山に関連する機械の製作から日立製作所が生まれたようです。 かつて、日立鉱山の煙害対策のために、高さ155mの煙突を作ったそうです。

かつて、日立鉱山の煙害対策のために、高さ155mの煙突を作ったそうです。 しかし1993年に突然倒れてしまい、現在見られる煙突の高さは、そのときの1/3だそうです(写真1)。

しかし1993年に突然倒れてしまい、現在見られる煙突の高さは、そのときの1/3だそうです(写真1)。

少し移動して、かみね公園ジオサイトに行きました。 そこでは、カンブリア紀の岩体が見られました(写真2)。

そこでは、カンブリア紀の岩体が見られました(写真2)。 カンブリア紀の説明を聞いていると、時間スケールだけでなく、空間スケールも壮大になっているのがわかりました。

カンブリア紀の説明を聞いていると、時間スケールだけでなく、空間スケールも壮大になっているのがわかりました。 それだけでなく、地球の歴史が以前よりも、身近になったような気がします。

それだけでなく、地球の歴史が以前よりも、身近になったような気がします。 でも、それがカンブリア紀の岩体であることは、専門家でなければ判別ができないようなことが、課題のようでした。

でも、それがカンブリア紀の岩体であることは、専門家でなければ判別ができないようなことが、課題のようでした。

写真1 日立鉱山の煙突。

写真2 日立市のかみね公園にて。カンブリア紀の岩体の説明を聞いている。

次は、高萩市にある高萩炭鉱石炭資料館に行きました(写真3)。 石炭は、石炭紀ではなく、古第三紀の地質にあるようです。

石炭は、石炭紀ではなく、古第三紀の地質にあるようです。 また、石炭の取れる場所は、阿武隈山地の東側だそうです。

また、石炭の取れる場所は、阿武隈山地の東側だそうです。 日本で石炭が利用されるようになったのは、江戸時代からのようで、ヨーロッパでは、紀元前から利用されていたのとは、だいぶ時代の差があるというのも興味深かったです。

日本で石炭が利用されるようになったのは、江戸時代からのようで、ヨーロッパでは、紀元前から利用されていたのとは、だいぶ時代の差があるというのも興味深かったです。

写真3 高萩市の高萩炭鉱石炭資料館にて。石炭を採掘していた時代のジオラマを見ている。

昼食は、北茨城市の大津漁港へ行きました(写真4)。大津漁港は、2011年の東北地方太平洋沖地震で7m程の津波が来襲したようです。海岸の近くの食堂は、新しく建てられたように見えました。周りを見渡すと、まだ復旧工事をしているようでした。魚の方も、まだ、震災の影響を引きずっていると言っておりました。

写真4 北茨城市の大津漁港。まだ工事が続いている。

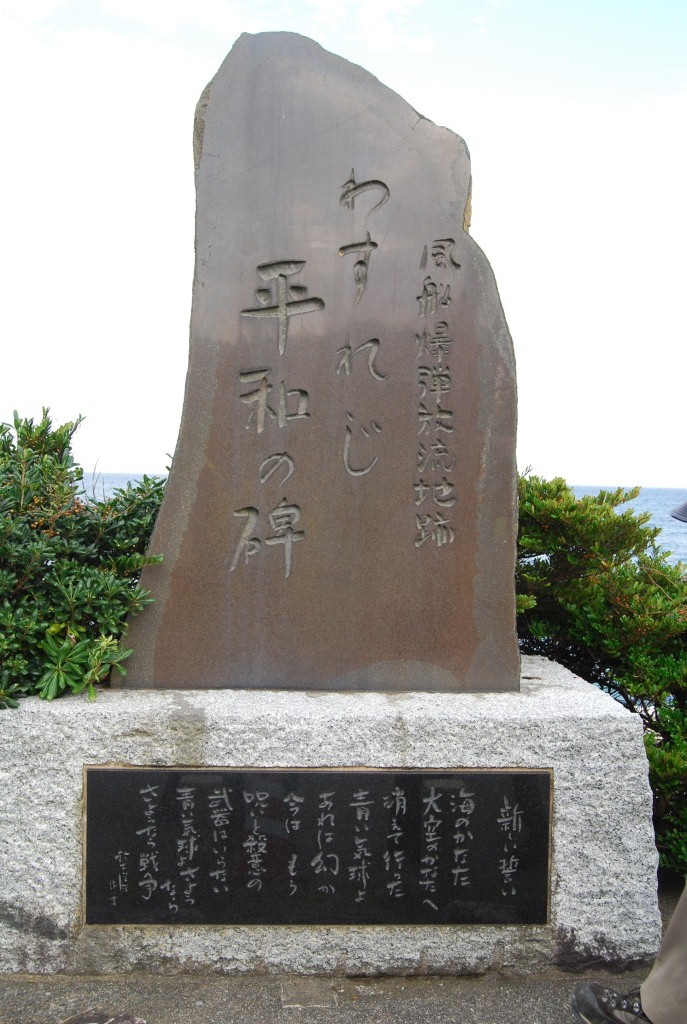

午後からは、五浦海岸にある岡倉天心が居住していたところに行きました。 陸側が海食崖に囲まれており、前方が太平洋を臨んだ景色のいい場所でした。

陸側が海食崖に囲まれており、前方が太平洋を臨んだ景色のいい場所でした。 それはまるで目の前の太平洋が自分の庭のように見えたのではないかと思われました。

それはまるで目の前の太平洋が自分の庭のように見えたのではないかと思われました。 敷地内の六角堂は、国の登録有形文化財に指定されておりました。

敷地内の六角堂は、国の登録有形文化財に指定されておりました。 しかし、2011年の東北地方太平洋沖地震の津波の被害で、現在は、再建されたものであります(写真5)。

しかし、2011年の東北地方太平洋沖地震の津波の被害で、現在は、再建されたものであります(写真5)。

写真5 北茨城市の五浦海岸(六角堂)にて

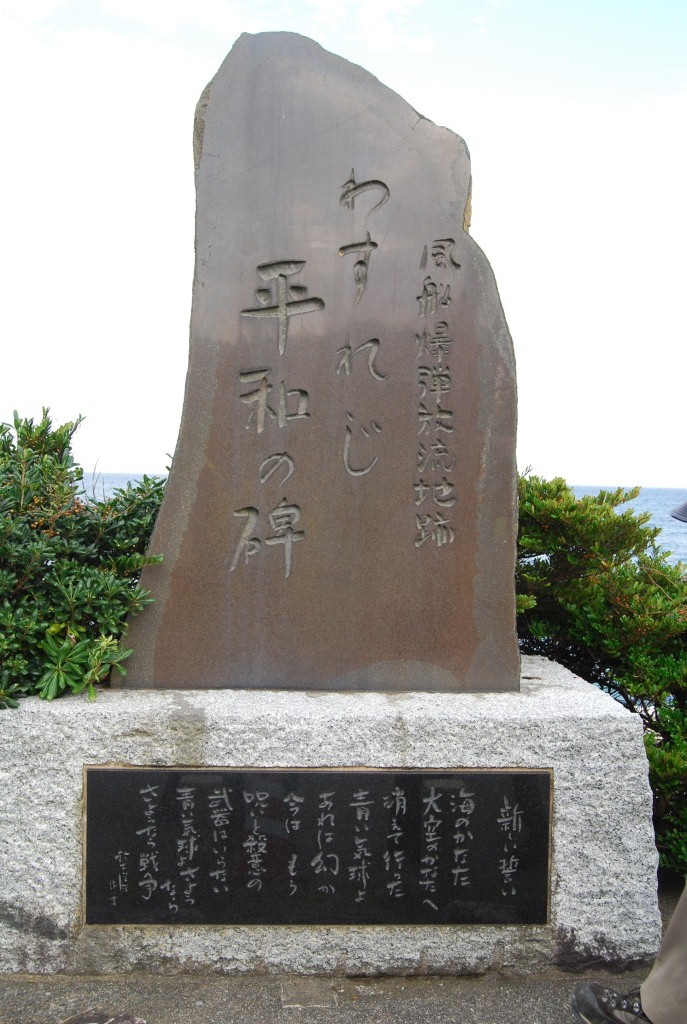

写真6 風船爆弾放球地跡

最後に、風船爆弾の放球地を見学しました(写真6)。第二次世界大戦中に、偏西風を利用した風船爆弾が考案されました。風船の材料は、和紙とコンニャク糊だそうです。錘には砂が使用されたようです。しかし、アメリカでは既に日本の砂のサンプルを持っていたそうで、3つの放球地(大津、勿来、一宮)のうち、一つは当たっていたそうです。それもすごい話だと思いました。

過去事実は、変えることができませんが、今後ジオパーク活動が平和とは離れた分野に利用されたくないと思いました。

近隣のジオパークでジオツアーに参加したのは、とても有意義でした。茨城県北ジオパークの関係者のみなさま、どうもありがとうございました。

最初の目的地は日立市です。

少し移動して、かみね公園ジオサイトに行きました。

写真1 日立鉱山の煙突。

写真2 日立市のかみね公園にて。カンブリア紀の岩体の説明を聞いている。

次は、高萩市にある高萩炭鉱石炭資料館に行きました(写真3)。

写真3 高萩市の高萩炭鉱石炭資料館にて。石炭を採掘していた時代のジオラマを見ている。

昼食は、北茨城市の大津漁港へ行きました(写真4)。大津漁港は、2011年の東北地方太平洋沖地震で7m程の津波が来襲したようです。海岸の近くの食堂は、新しく建てられたように見えました。周りを見渡すと、まだ復旧工事をしているようでした。魚の方も、まだ、震災の影響を引きずっていると言っておりました。

写真4 北茨城市の大津漁港。まだ工事が続いている。

午後からは、五浦海岸にある岡倉天心が居住していたところに行きました。

写真5 北茨城市の五浦海岸(六角堂)にて

写真6 風船爆弾放球地跡

最後に、風船爆弾の放球地を見学しました(写真6)。第二次世界大戦中に、偏西風を利用した風船爆弾が考案されました。風船の材料は、和紙とコンニャク糊だそうです。錘には砂が使用されたようです。しかし、アメリカでは既に日本の砂のサンプルを持っていたそうで、3つの放球地(大津、勿来、一宮)のうち、一つは当たっていたそうです。それもすごい話だと思いました。

過去事実は、変えることができませんが、今後ジオパーク活動が平和とは離れた分野に利用されたくないと思いました。

近隣のジオパークでジオツアーに参加したのは、とても有意義でした。茨城県北ジオパークの関係者のみなさま、どうもありがとうございました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

隠岐ジオパークのジオツアー

2013.11.07 Thursday 18:00

第4回日本ジオパーク全国大会(隠岐大会)に参加しました。 そのうち、10月17日と18日は、島後(隠岐の島町)のジオツアーに参加しました。

そのうち、10月17日と18日は、島後(隠岐の島町)のジオツアーに参加しました。

このジオツアーで印象に残ったのは、隠岐の島では、植物の多様性が高いということでした。 具体的には、北方系、南方系の植物が混在しているということです。

具体的には、北方系、南方系の植物が混在しているということです。 その理由を聞いてみると、最終氷期に隠岐の島は、本土と陸続きであったそうです。

その理由を聞いてみると、最終氷期に隠岐の島は、本土と陸続きであったそうです。 この陸続きになったときに、さまざまな地域の植物が避難してきたそうです。

この陸続きになったときに、さまざまな地域の植物が避難してきたそうです。 氷期で気温が低下している時期に、本土から北方に位置する隠岐の島方向に避難したそうです。

氷期で気温が低下している時期に、本土から北方に位置する隠岐の島方向に避難したそうです。 なぜ、氷期に北へ避難することができたのか、不思議に思いましたが、隠岐の島は、対馬暖流が流れているので、本土(島根県)に比べて温暖だと言っておりました。

なぜ、氷期に北へ避難することができたのか、不思議に思いましたが、隠岐の島は、対馬暖流が流れているので、本土(島根県)に比べて温暖だと言っておりました。 そこで、現在の気象について、西郷と松江を例として気象庁データで見たところ、植物にとって西郷が松江よりも有利だと思われたのは、冬季の降雪量が多いことでしたが、本当に有利なのか詳細なところはよくわかりませんでした。

そこで、現在の気象について、西郷と松江を例として気象庁データで見たところ、植物にとって西郷が松江よりも有利だと思われたのは、冬季の降雪量が多いことでしたが、本当に有利なのか詳細なところはよくわかりませんでした。 でも、最終氷期の植物の花粉分析などの成果があると面白そうですね。

でも、最終氷期の植物の花粉分析などの成果があると面白そうですね。 なお、今回見ることができた特徴的な植物は、ミズナラ(写真1)、イタヤカエデ(写真2)、シロウマアサツキ(写真3)など北方あるいは高山のもの、ヤブツバキ(写真4)、トベラ(写真5)など南方の照葉樹でした。

なお、今回見ることができた特徴的な植物は、ミズナラ(写真1)、イタヤカエデ(写真2)、シロウマアサツキ(写真3)など北方あるいは高山のもの、ヤブツバキ(写真4)、トベラ(写真5)など南方の照葉樹でした。

写真1 ミズナラ

写真2 イタヤカエデ

写真3 シロウマアサツキ

写真4 ヤブツバキ

写真5 トベラ

スギは、最終氷期に日本で3か所逃避地があったそうです。 太平洋側は伊豆半島、日本海側は隠岐の島、九州以南は屋久島だそうです。

太平洋側は伊豆半島、日本海側は隠岐の島、九州以南は屋久島だそうです。 日本海側のスギは、葉の表面に雪が積もっても、すぐ落ちるように太平洋側のスギに比べて葉が短いのが特徴だそうです(写真6)。

日本海側のスギは、葉の表面に雪が積もっても、すぐ落ちるように太平洋側のスギに比べて葉が短いのが特徴だそうです(写真6)。

写真6 隠岐の島のスギ(かぶら杉)

次に動物ですが、オキサンショウウオを教えてくれました。 オキサンショウウオ(写真7)は、隠岐の島の島後だけに生息する両生類で、希少な種だそうです。

オキサンショウウオ(写真7)は、隠岐の島の島後だけに生息する両生類で、希少な種だそうです。 環境省のレッドデータブックによれば、絶滅危惧II類(VU) で、絶滅の危険が増大している種となっておりました。

環境省のレッドデータブックによれば、絶滅危惧II類(VU) で、絶滅の危険が増大している種となっておりました。 見つけるのが難しくて、教えてもらわなければわからないほどでした。

見つけるのが難しくて、教えてもらわなければわからないほどでした。

写真7 オキサンショウウオ(どこにいるかわかりますか?)

また、アサギマダラ(写真8)を1羽だけ見かけました。南方への渡りの途中なのでしょうか?

写真8 アサギマダラ(渡りの途中?)

このように、隠岐の島では、大地と気候と生態系とそれらの歴史が絶妙なバランスで、このような景観を作り上げていることを興味深く観察することができました。

滞在時は、隠岐ジオパークの関係者の皆様にお世話になりました。どうもありがとうございました。

このジオツアーで印象に残ったのは、隠岐の島では、植物の多様性が高いということでした。

写真1 ミズナラ

写真2 イタヤカエデ

写真3 シロウマアサツキ

写真4 ヤブツバキ

写真5 トベラ

スギは、最終氷期に日本で3か所逃避地があったそうです。

写真6 隠岐の島のスギ(かぶら杉)

次に動物ですが、オキサンショウウオを教えてくれました。

写真7 オキサンショウウオ(どこにいるかわかりますか?)

また、アサギマダラ(写真8)を1羽だけ見かけました。南方への渡りの途中なのでしょうか?

写真8 アサギマダラ(渡りの途中?)

このように、隠岐の島では、大地と気候と生態系とそれらの歴史が絶妙なバランスで、このような景観を作り上げていることを興味深く観察することができました。

滞在時は、隠岐ジオパークの関係者の皆様にお世話になりました。どうもありがとうございました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

銚子ジオパーク1周年記念イベント(「実験で台風を知ろう」)

2013.10.31 Thursday 15:30

10月26日(土)に開催予定の「実験で台風を知ろう」は、数日前から台風27号の進路が懸念されており、開催できるかどうか議論されました。そこで、当日午前10時現在に、気象警報が発令されていなかったら、開催することに決めました。当日になり、気象警報が発令されていなかったので予定どおり開催されることとなりました。

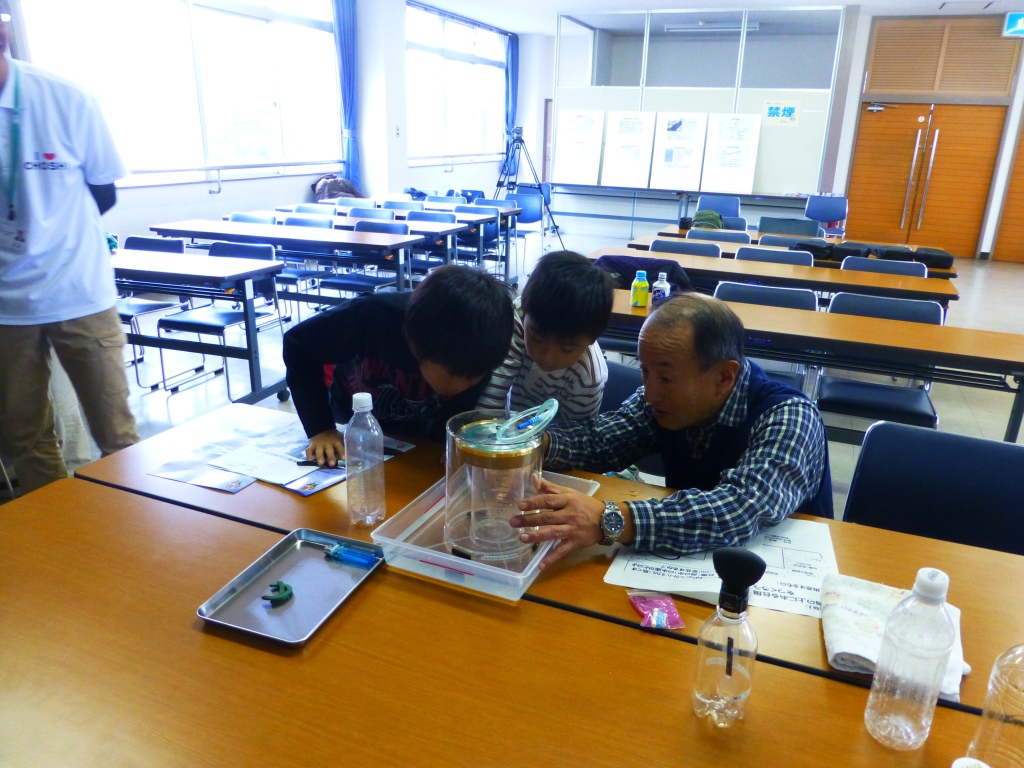

こんな天気にもかかわらず、合計5名の家族と、4名の大人がいっしょになって実験に参加してくださいました。 さらに日本気象予報士会千葉支部の方3名が実験のお手伝いをしてくださいました。

さらに日本気象予報士会千葉支部の方3名が実験のお手伝いをしてくださいました。

まず、銚子ジオパークを簡単に説明したあと講師のみなさんの自己紹介が行われました。 そのあと、台風の発生する様子を動画でみたあと、気圧の意味が説明されました。

そのあと、台風の発生する様子を動画でみたあと、気圧の意味が説明されました。 そのあとが、いよいよ実験です。

そのあとが、いよいよ実験です。

写真1 スライドを説明中

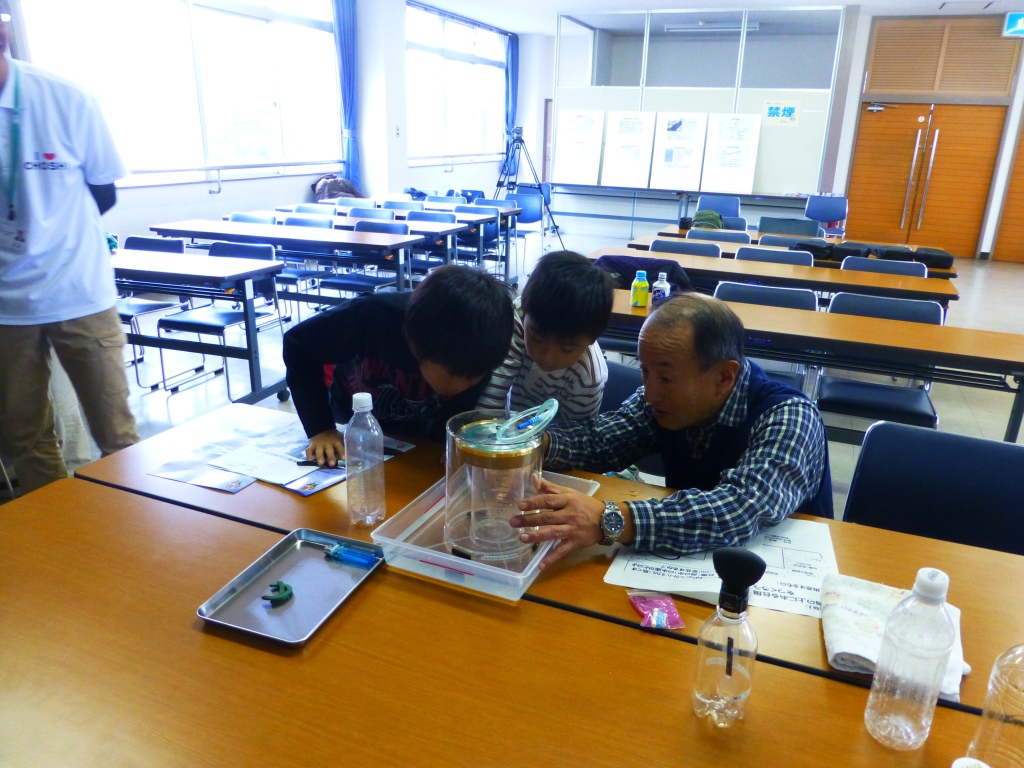

実験のひとつめは、気圧を低下させて、高潮の状況を再現する実験でした。 トレーに水を注入して、円柱形の容器をかぶせます。

トレーに水を注入して、円柱形の容器をかぶせます。 円柱形の容器内の空気をストローで吸い出すと、気圧が低下すると同時に、水面が上昇します。

円柱形の容器内の空気をストローで吸い出すと、気圧が低下すると同時に、水面が上昇します。 気圧の変化量と水位変化量を記録すると、気圧1hPaの低下に伴い、水面が1cm上昇することがわかりました。

気圧の変化量と水位変化量を記録すると、気圧1hPaの低下に伴い、水面が1cm上昇することがわかりました。

写真2 気圧低下による高潮の実験

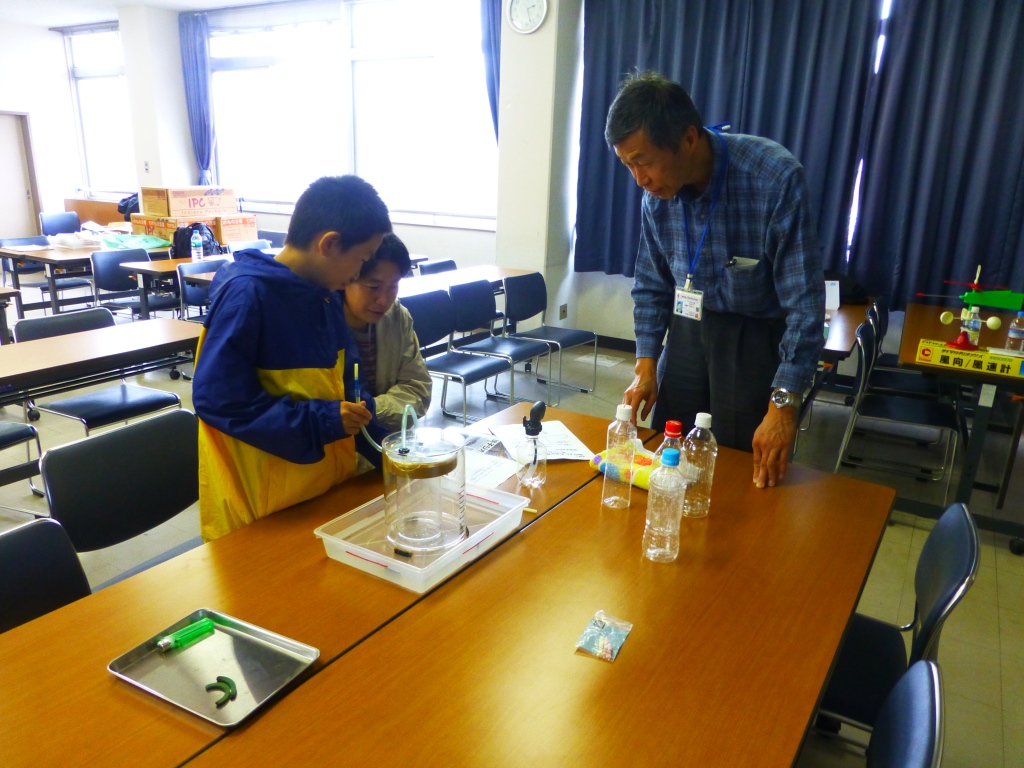

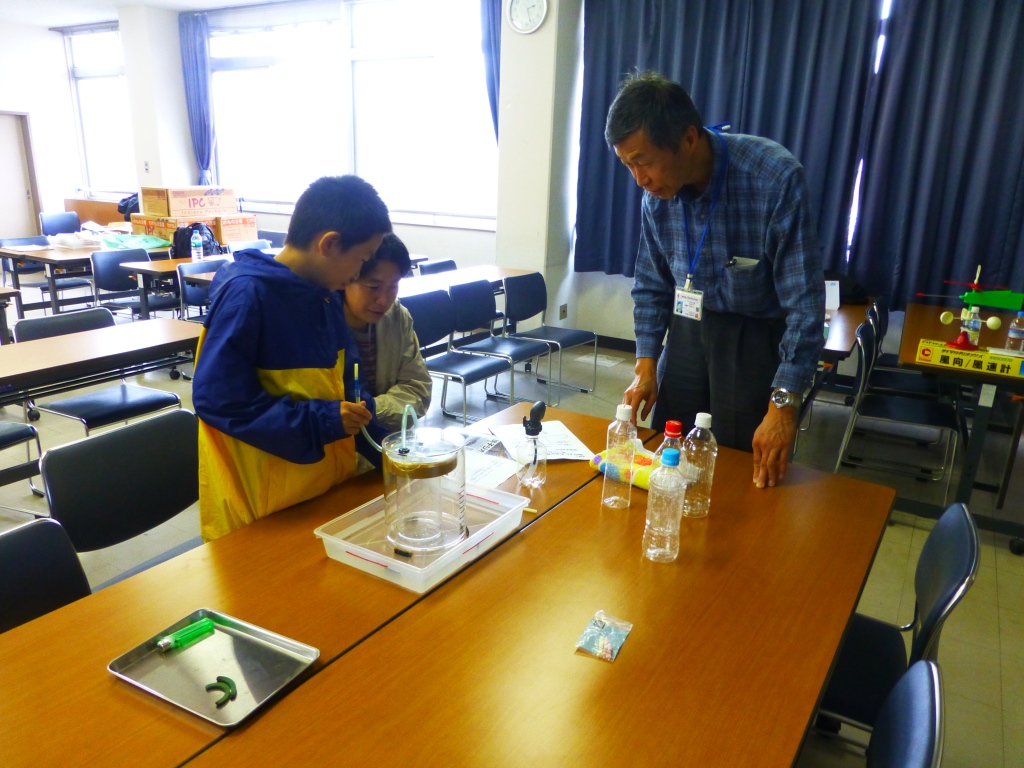

次の実験は、雲の発生を確かめる実験です。 500mlのペットボトルに、少し水滴を入れて、ふたを閉めて、少しつぶします。

500mlのペットボトルに、少し水滴を入れて、ふたを閉めて、少しつぶします。 その後、瞬間的に力を抜くと、ペットボトルの中で、断熱膨張による温度低下で、水蒸気が見えるようになるという仕組みです。

その後、瞬間的に力を抜くと、ペットボトルの中で、断熱膨張による温度低下で、水蒸気が見えるようになるという仕組みです。 みなさん、うまくペットボトルの中で雲が発生できたようです。

みなさん、うまくペットボトルの中で雲が発生できたようです。

写真3 雲の発生の実験

その後、気象衛星の雲画像の動画を見て、台風の進路を予想するというものです。 条件によって、台風の進行方向が変化するというのが確認できたようです。

条件によって、台風の進行方向が変化するというのが確認できたようです。

参加したみなさんは、実験を楽しんでくれたようです。

(この実験の内容と機材は、日本気象予報士会千葉支部のご協力を得ました。ありがとうございました。 )

)

こんな天気にもかかわらず、合計5名の家族と、4名の大人がいっしょになって実験に参加してくださいました。

まず、銚子ジオパークを簡単に説明したあと講師のみなさんの自己紹介が行われました。

写真1 スライドを説明中

実験のひとつめは、気圧を低下させて、高潮の状況を再現する実験でした。

写真2 気圧低下による高潮の実験

次の実験は、雲の発生を確かめる実験です。

写真3 雲の発生の実験

その後、気象衛星の雲画像の動画を見て、台風の進路を予想するというものです。

参加したみなさんは、実験を楽しんでくれたようです。

(この実験の内容と機材は、日本気象予報士会千葉支部のご協力を得ました。ありがとうございました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

2013年台風26号ウィパー

2013.10.30 Wednesday 18:15

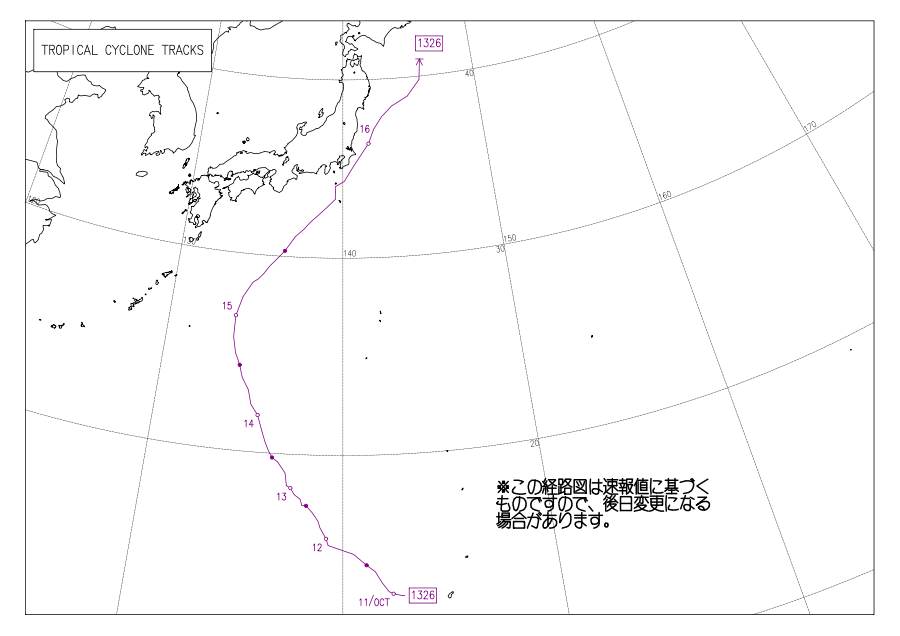

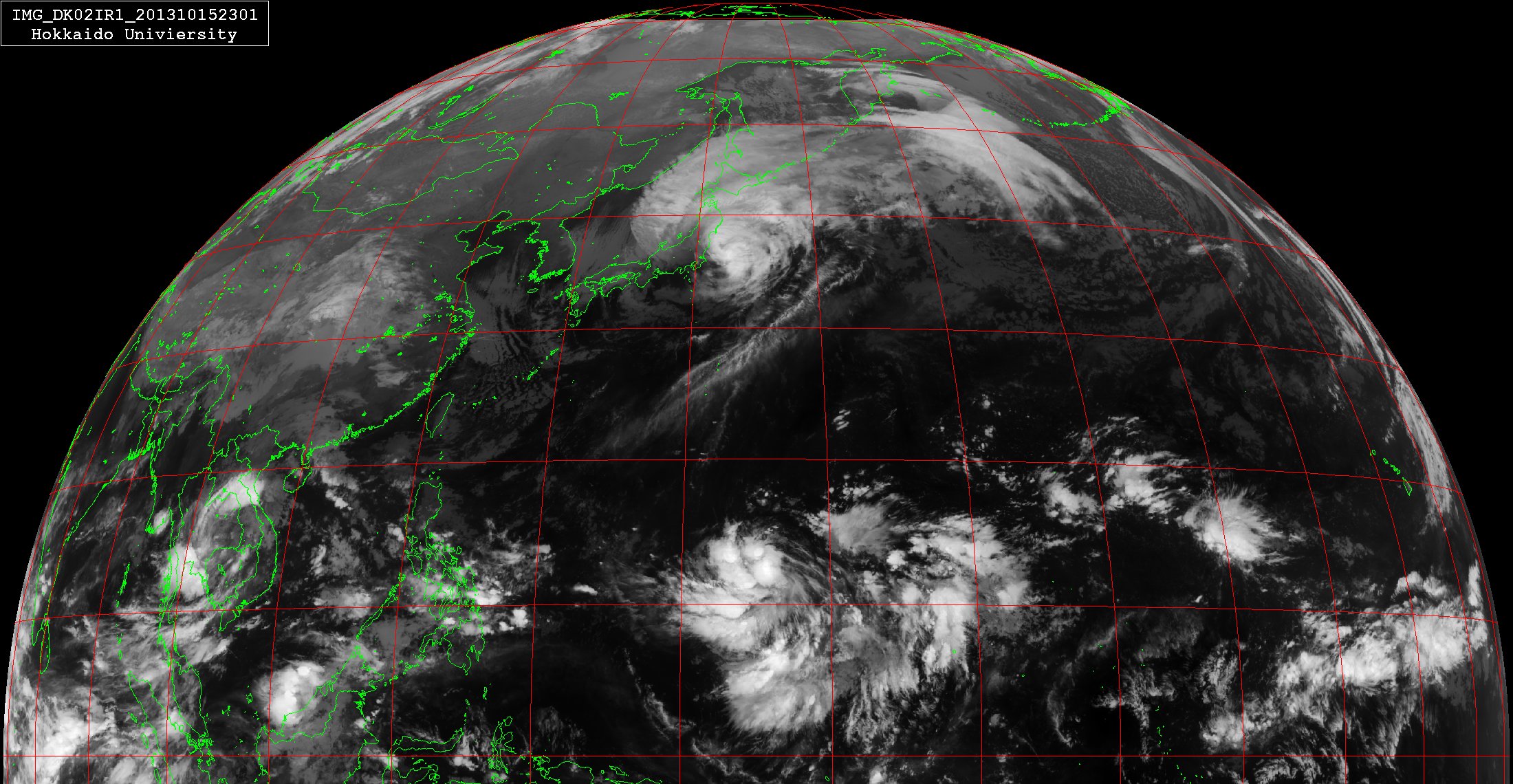

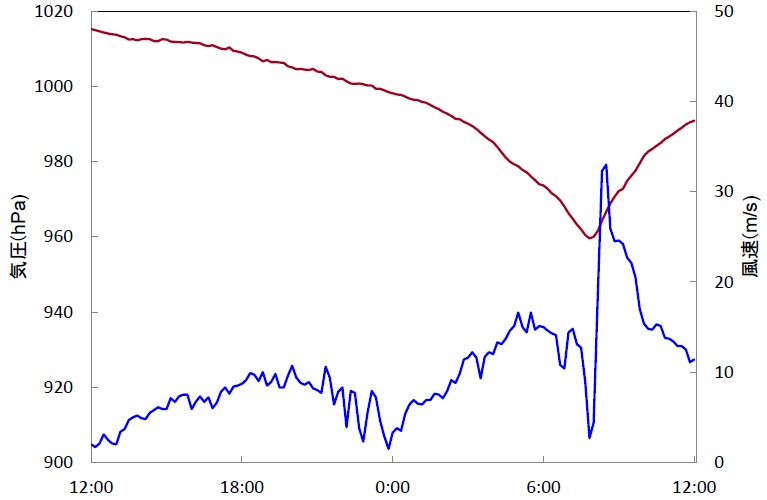

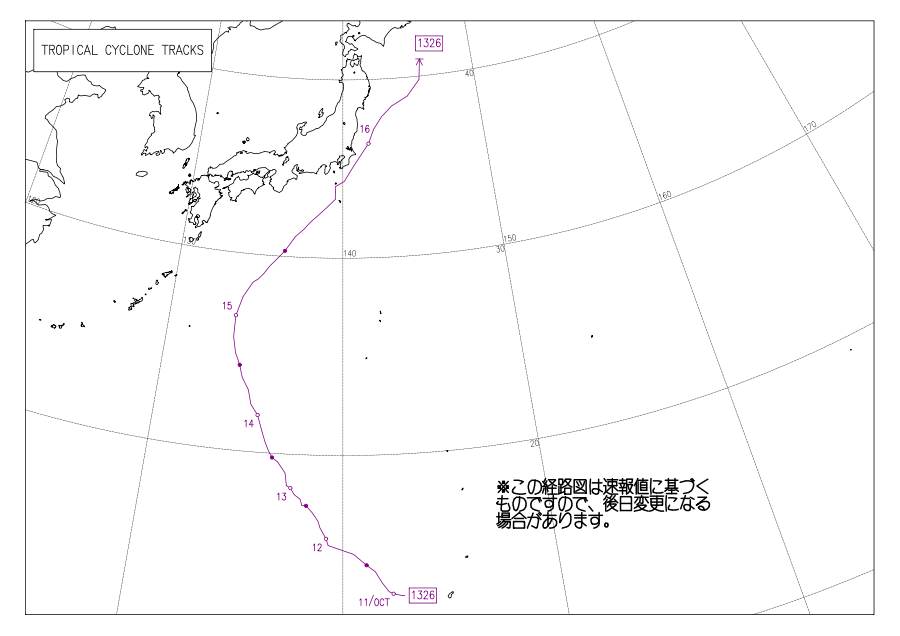

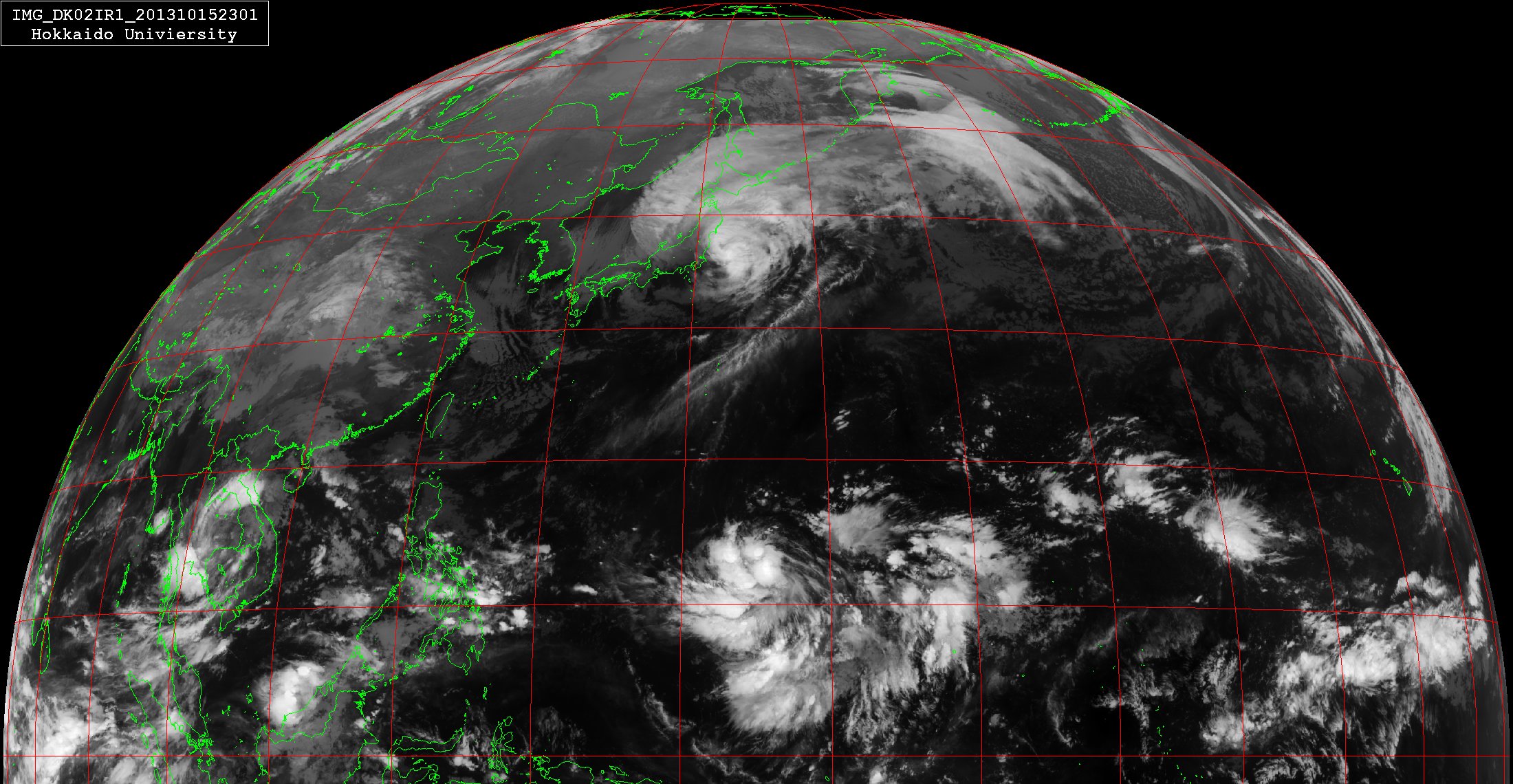

台風26号ウィパーは、10月11日3時頃、マリアナ諸島付近で発生しました。  この台風は、伊豆大島に大雨をもたらした後、16日に銚子に接近し、暴風が吹き荒れました(図1、2、3)。

この台風は、伊豆大島に大雨をもたらした後、16日に銚子に接近し、暴風が吹き荒れました(図1、2、3)。 銚子でも、

銚子でも、

・最大24時間降水量が247mm(1971年以降で3番目の強さ)

・最大風速33.5m/s(16日8:25)

・最大瞬間風速46.1m/s(16日8:19/1937年以降で6番目の強さ)

・日最低海面気圧が959.6hPa(16日7:50/1887年以降で3番目の強さ、1948年のアイオン台風よりも低い気圧)

と記録的な荒天でした。

その後、16日15時頃三陸沖で温帯低気圧に変わりました。

気象庁のデータによれば、気圧が最も低下した7時50分に風速も極小値(2.7m/s)を記録しました。 その後風向も反転し、35分後に最大風速33.5m/sとなりました(図4)。

その後風向も反転し、35分後に最大風速33.5m/sとなりました(図4)。 まるで台風の眼に入ったかのような風速・風向の変化でした。

まるで台風の眼に入ったかのような風速・風向の変化でした。

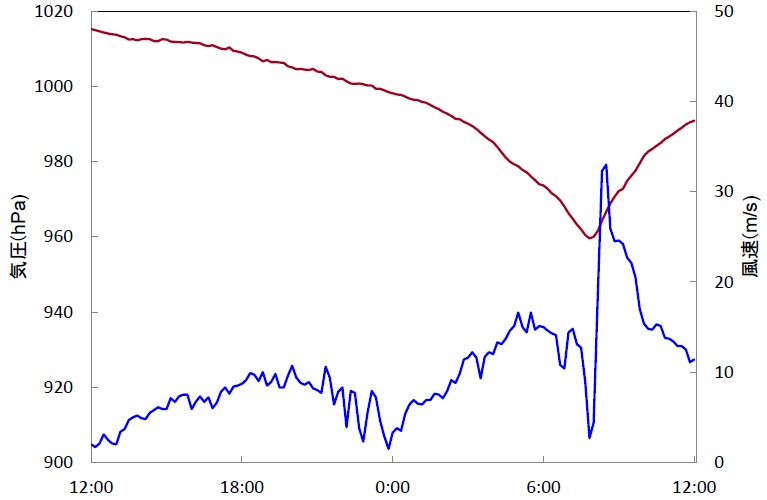

降水は、7時50分までにはほぼ上がり、気温は8時から10時にかけて大きく低下しました(図5)。

海岸近くでは、高潮のために、道路が冠水したところもあったようです。

台風は、上陸すると勢いが急激に弱くなることが多いが、海上を通過するときは、上陸した場合ほど勢いが弱くなりません。 銚子は海に近いため、今回のように台風が上陸せずに接近した場合は、雨風にも注意が必要です。

銚子は海に近いため、今回のように台風が上陸せずに接近した場合は、雨風にも注意が必要です。

気象警報の状況

・大雨:10月15日18:32−16日12:09

・洪水:10月15日18:32−16日 9:15

・暴風:10月15日22:00−16日12:09

・波浪:10月15日18:32−16日21:51

図1.台風26号の経路図(気象庁より)

図2.2013年10月16日午前9時の地上天気図(気象庁より)

図3.2013年10月16日午前8時の気象衛星の赤外画像(北海道大学ウェブサイトより)

図4.銚子における2013年10月15日正午から2013年10月16日正午までの気圧(茶色、左軸)と風速(青色、右軸)(気象庁データを加工)

図5.銚子における2013年10月15日正午から2013年10月16日正午までの気温(茶色、左軸)と降水強度(青色、右軸)(気象庁データを加工)

・最大24時間降水量が247mm(1971年以降で3番目の強さ)

・最大風速33.5m/s(16日8:25)

・最大瞬間風速46.1m/s(16日8:19/1937年以降で6番目の強さ)

・日最低海面気圧が959.6hPa(16日7:50/1887年以降で3番目の強さ、1948年のアイオン台風よりも低い気圧)

と記録的な荒天でした。

その後、16日15時頃三陸沖で温帯低気圧に変わりました。

気象庁のデータによれば、気圧が最も低下した7時50分に風速も極小値(2.7m/s)を記録しました。

降水は、7時50分までにはほぼ上がり、気温は8時から10時にかけて大きく低下しました(図5)。

海岸近くでは、高潮のために、道路が冠水したところもあったようです。

台風は、上陸すると勢いが急激に弱くなることが多いが、海上を通過するときは、上陸した場合ほど勢いが弱くなりません。

気象警報の状況

・大雨:10月15日18:32−16日12:09

・洪水:10月15日18:32−16日 9:15

・暴風:10月15日22:00−16日12:09

・波浪:10月15日18:32−16日21:51

図1.台風26号の経路図(気象庁より)

図2.2013年10月16日午前9時の地上天気図(気象庁より)

図3.2013年10月16日午前8時の気象衛星の赤外画像(北海道大学ウェブサイトより)

図4.銚子における2013年10月15日正午から2013年10月16日正午までの気圧(茶色、左軸)と風速(青色、右軸)(気象庁データを加工)

図5.銚子における2013年10月15日正午から2013年10月16日正午までの気温(茶色、左軸)と降水強度(青色、右軸)(気象庁データを加工)

カテゴリー: 事務局ブログ |

カテゴリー

新着記事

アーカイブ

ブログ記事検索

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

モバイル

その他

- RSS 1.0

- 処理時間 0.067909秒