お知らせ

銚子の川にサケが遡上

2013.12.16 Monday 10:08

銚子市のとある川(利根川の支流)でサケがみられるとの連絡をうけて、観察に行ってきました。

「尾が白くなっています」

アラスカとかでヒグマが川に入ってぐわーってとってる(イメージがある)サケですよ。

銚子でサケの遡上がみられるなんて・・、個人的に驚きでした

しかし、江戸時代後期の地誌「利根川図誌」には以下のような記述があります。

「利根川にてサケを漁するは、毎年七月下旬より十月下旬までなり。銚子口より利根川を泝り、絹川にも分れ上り、川上に至りて卵(こ)を生む・・・。」

というように江戸時代には利根川をサケが大量に遡上していたらしいです。

さらに、現在でも利根川ではサケの遡上は毎年みられるそうです。

利根川はサケの自然遡上の太平洋側の南限河川と言われており、

今年は利根大堰(埼玉県行田市と群馬県邑楽郡千代田町の県境)で観察されたサケは12月11日時点で18450匹! にもなります。

にもなります。

とはいえ、細く浅い住宅地を流れる河川にサケが遡上しているのは驚きです。

遥か昔にはこの川にも大量のサケが遡上していたのかもしれません。

残念ながらこの川には段差があり、サケはこれ以上上流に上ることができないでしょう。

来年もこの川でサケの遡上を見ることができるといいですね。

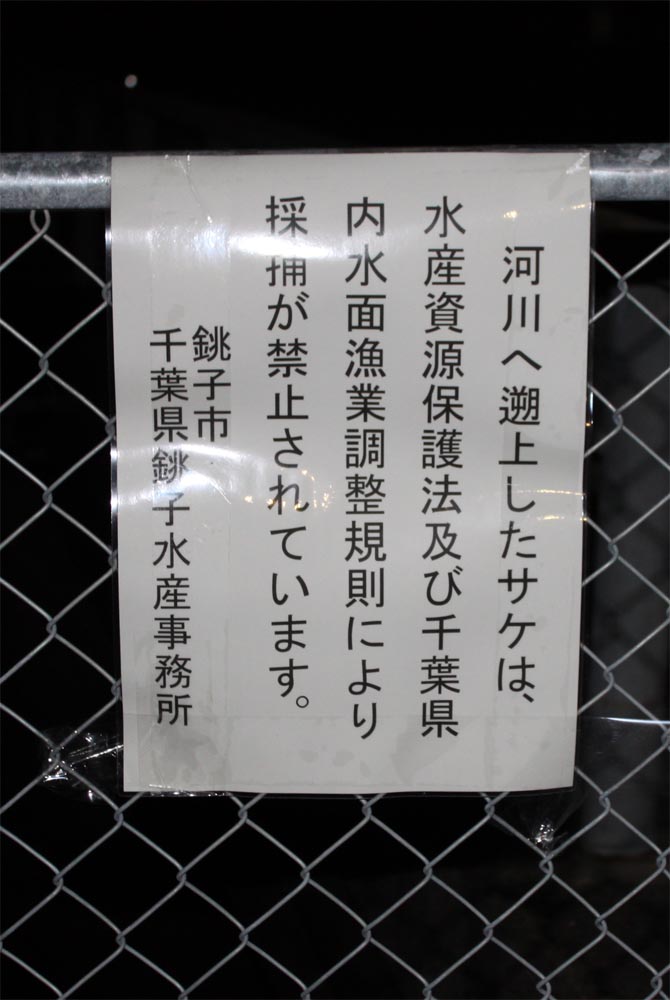

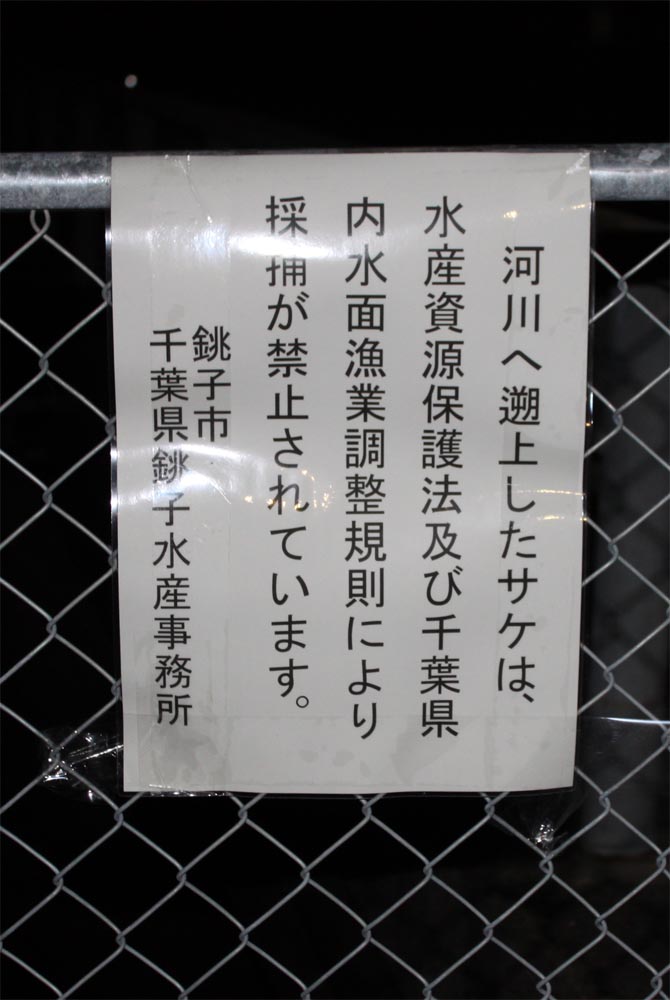

「遡上したサケを捕獲することは禁じられています」

「尾が白くなっています」

アラスカとかでヒグマが川に入ってぐわーってとってる(イメージがある)サケですよ。

銚子でサケの遡上がみられるなんて・・、個人的に驚きでした

しかし、江戸時代後期の地誌「利根川図誌」には以下のような記述があります。

「利根川にてサケを漁するは、毎年七月下旬より十月下旬までなり。銚子口より利根川を泝り、絹川にも分れ上り、川上に至りて卵(こ)を生む・・・。」

というように江戸時代には利根川をサケが大量に遡上していたらしいです。

さらに、現在でも利根川ではサケの遡上は毎年みられるそうです。

利根川はサケの自然遡上の太平洋側の南限河川と言われており、

今年は利根大堰(埼玉県行田市と群馬県邑楽郡千代田町の県境)で観察されたサケは12月11日時点で18450匹!

とはいえ、細く浅い住宅地を流れる河川にサケが遡上しているのは驚きです。

遥か昔にはこの川にも大量のサケが遡上していたのかもしれません。

残念ながらこの川には段差があり、サケはこれ以上上流に上ることができないでしょう。

来年もこの川でサケの遡上を見ることができるといいですね。

「遡上したサケを捕獲することは禁じられています」

カテゴリー: 事務局ブログ |

銚子ジオパークの歩き巡り

2013.12.09 Monday 13:00

12月5日は、暖かい日に恵まれ銚子ジオパークの歩き巡りをしました。

はじめは、屏風ケ浦です(写真1)。遊歩道を歩いてみて、千葉科学大学方向から往復するのが良いか、名洗から千葉科学大学へ歩くのが良いかいろいろなアイデアが出ました。すでに昼食の時間となり、カフェマリーナで休みました。

写真1 屏風ケ浦を歩く

午後からは、歩きが主体となりました。カフェマリーナから、犬岩までは20分弱、外川漁港までは30分程度でした。外川漁港では、荷捌所(にさばきしょ)で活魚を捌いているところが見られました。写真のように体長80?位のヒラメ数尾がダンベに入っていました(写真2)。話を聞いてみると、この時期は、ヒラメとスズキが採れるそうです。

写真2 外川漁港のヒラメ活魚

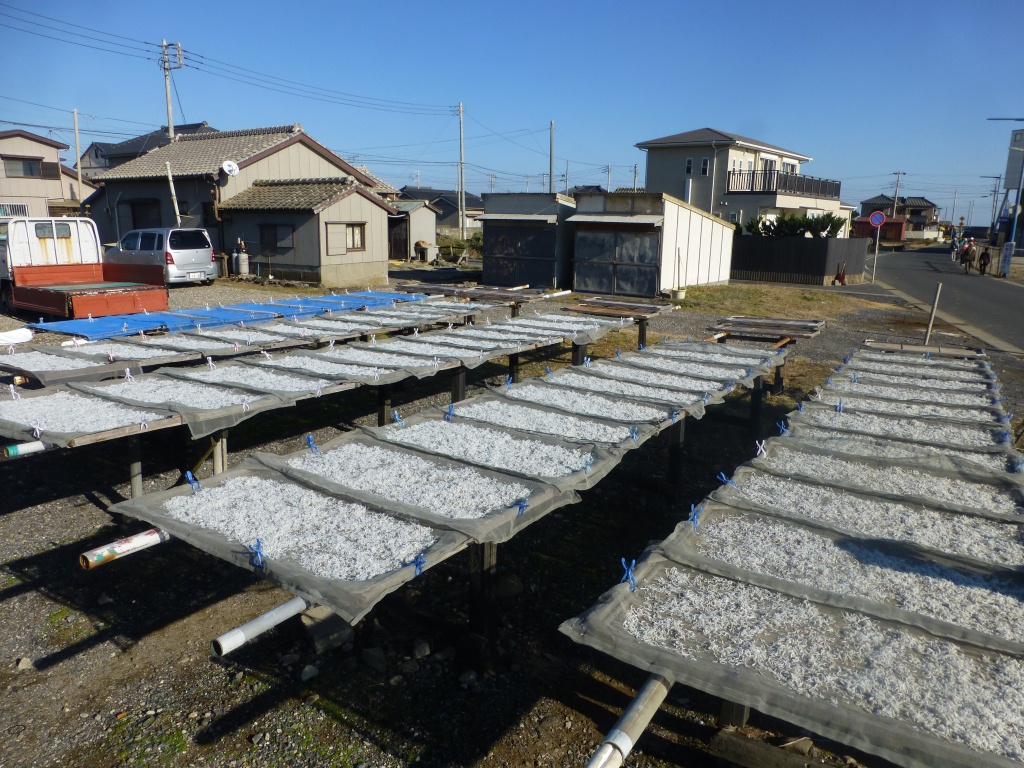

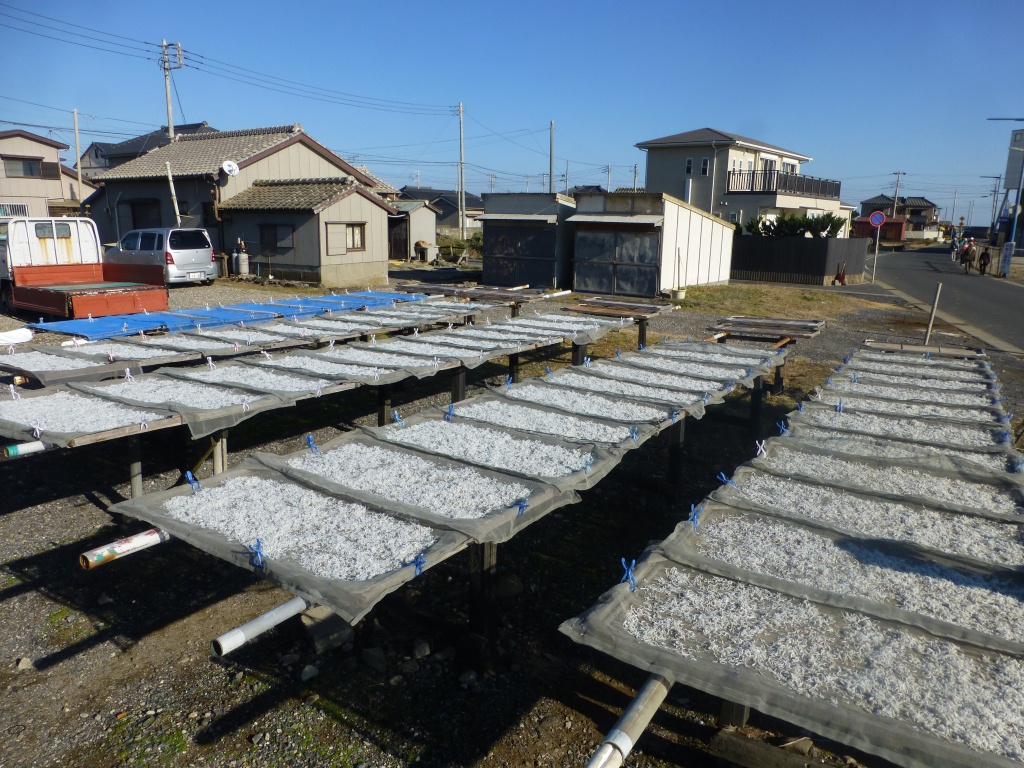

長崎では、シラス干しをしているところが見られました(写真3)。この日にとれたばかりのシラスだそうです。部屋の中では、シラスを茹でていました(写真4)。とれたてのシラスはおいしかったですよ。

写真3 シラス干しの様子

写真4 シラスを茹でている

長崎から犬吠埼に向かうときに、砂浜を通って行こうという話になりました。ちょうど上げ潮の時間帯だったので、通れる砂浜が写真5のように狭くなっていました。危ない場所があったので、引き返しました。安全第一です。

写真5 長崎から犬吠埼まで砂浜を歩く。本当にこの道でいいのか?

元の位置に戻るのは、時間がかかるので、犬吠埼観光ホテルの建物を通過させていただくことになりました(ホテルのみなさますみませんでした)。ホテルで、温泉を掘ったときの地層のサンプルを見せていただきました(写真6)。この場所では、1,066m掘って温泉が出てきたということでした。こんなに深く掘ったら、どんな地層が見られるのでしょうか?

写真6 犬吠埼観光ホテル温泉掘削当時の地層のサンプル

次に犬吠埼にある湧水の地点で少し休憩しました(写真7)。犬吠埼では、イソギクがたくさん咲いていました。11月中旬に来たときにも結構開花しておりましたが、花期が長いんですね(写真8)。そのまま、君ヶ浜の砂浜を歩いて、ゴールのしおさい公園の駐車場へ向かいました。

写真7 犬吠埼湧水。

写真8 犬吠埼で見られたイソギク。まだたくさん咲いてますよ。

本日の行程は約7kmで、午後は出発してから2時間20分ほどでした。ある方の万歩計では14,000歩ということでした。

銚子ジオパークでの歩き巡りは、車で移動するのとまた違った楽しさがありました。もし、お時間のある方は歩いてジオサイト巡りをされてはいかがでしょうか?

(交通案内)

屏風ケ浦ジオサイトへ行くには、

JR銚子駅より、千葉交通の千葉科学大学行きのバスに乗車し、千葉科学大学マリーナ前で下車、徒歩5分で遊歩道入口へ

http://www.chibakotsu.co.jp/rosen/pdf/other/choshi/05_2.pdf

犬吠埼ジオサイトへ行くには、

JR銚子駅より、銚子電鉄に乗車し、犬吠駅下車、徒歩10分で犬吠埼へ

http://www.choshi-dentetsu.jp/

はじめは、屏風ケ浦です(写真1)。遊歩道を歩いてみて、千葉科学大学方向から往復するのが良いか、名洗から千葉科学大学へ歩くのが良いかいろいろなアイデアが出ました。すでに昼食の時間となり、カフェマリーナで休みました。

写真1 屏風ケ浦を歩く

午後からは、歩きが主体となりました。カフェマリーナから、犬岩までは20分弱、外川漁港までは30分程度でした。外川漁港では、荷捌所(にさばきしょ)で活魚を捌いているところが見られました。写真のように体長80?位のヒラメ数尾がダンベに入っていました(写真2)。話を聞いてみると、この時期は、ヒラメとスズキが採れるそうです。

写真2 外川漁港のヒラメ活魚

長崎では、シラス干しをしているところが見られました(写真3)。この日にとれたばかりのシラスだそうです。部屋の中では、シラスを茹でていました(写真4)。とれたてのシラスはおいしかったですよ。

写真3 シラス干しの様子

写真4 シラスを茹でている

長崎から犬吠埼に向かうときに、砂浜を通って行こうという話になりました。ちょうど上げ潮の時間帯だったので、通れる砂浜が写真5のように狭くなっていました。危ない場所があったので、引き返しました。安全第一です。

写真5 長崎から犬吠埼まで砂浜を歩く。本当にこの道でいいのか?

元の位置に戻るのは、時間がかかるので、犬吠埼観光ホテルの建物を通過させていただくことになりました(ホテルのみなさますみませんでした)。ホテルで、温泉を掘ったときの地層のサンプルを見せていただきました(写真6)。この場所では、1,066m掘って温泉が出てきたということでした。こんなに深く掘ったら、どんな地層が見られるのでしょうか?

写真6 犬吠埼観光ホテル温泉掘削当時の地層のサンプル

次に犬吠埼にある湧水の地点で少し休憩しました(写真7)。犬吠埼では、イソギクがたくさん咲いていました。11月中旬に来たときにも結構開花しておりましたが、花期が長いんですね(写真8)。そのまま、君ヶ浜の砂浜を歩いて、ゴールのしおさい公園の駐車場へ向かいました。

写真7 犬吠埼湧水。

写真8 犬吠埼で見られたイソギク。まだたくさん咲いてますよ。

本日の行程は約7kmで、午後は出発してから2時間20分ほどでした。ある方の万歩計では14,000歩ということでした。

銚子ジオパークでの歩き巡りは、車で移動するのとまた違った楽しさがありました。もし、お時間のある方は歩いてジオサイト巡りをされてはいかがでしょうか?

(交通案内)

屏風ケ浦ジオサイトへ行くには、

JR銚子駅より、千葉交通の千葉科学大学行きのバスに乗車し、千葉科学大学マリーナ前で下車、徒歩5分で遊歩道入口へ

http://www.chibakotsu.co.jp/rosen/pdf/other/choshi/05_2.pdf

犬吠埼ジオサイトへ行くには、

JR銚子駅より、銚子電鉄に乗車し、犬吠駅下車、徒歩10分で犬吠埼へ

http://www.choshi-dentetsu.jp/

カテゴリー: 事務局ブログ |

海藻コンニャク

2013.11.30 Saturday 17:00

銚子で、「海草」あるいは「海藻コンニャク」として食品売り場におかれているのがこの紅藻類の海藻であるコトジツノマタです(写真1)。

夏に銚子市東部に位置する海鹿島付近の海岸で、「これがコトジツノマタだよ」と教えてもらったことがありました。

私も、銚子で初めてコトジツノマタを食べました。

鰹節をまぶして、醤油をたらして食べるとおいしいですよ。

調べてみると銚子付近で、好んで食べられているようです。

コトジツノマタは、銚子でとれる身近な食品です。

銚子の環境で育ったものが、そのまま地元の人に食べられる地産地消の食べ物です。

これこそ、銚子ジオパークにおけるジオの恵みのひとつであります。

写真1 海藻コンニャク(コトジツノマタ)

夏に銚子市東部に位置する海鹿島付近の海岸で、「これがコトジツノマタだよ」と教えてもらったことがありました。

私も、銚子で初めてコトジツノマタを食べました。

鰹節をまぶして、醤油をたらして食べるとおいしいですよ。

調べてみると銚子付近で、好んで食べられているようです。

コトジツノマタは、銚子でとれる身近な食品です。

銚子の環境で育ったものが、そのまま地元の人に食べられる地産地消の食べ物です。

これこそ、銚子ジオパークにおけるジオの恵みのひとつであります。

写真1 海藻コンニャク(コトジツノマタ)

カテゴリー: 事務局ブログ |

霧島ジオパーク 池めぐりコース 地形地質編

2013.11.29 Friday 17:00

写真1 霧島ジオパークの遠景。左が韓国岳、中央が新燃岳、右が高千穂岳(鹿児島空港より)

写真2 池めぐりコースの地図

えびのエコミュージアムセンターを出発し、しばらく歩いていくと、二湖パノラマ展望台という2つの火口湖が見られる景色のいいところに到着しました。

写真3 白紫池

写真4 甑岳と六観音御池

こちらは硫黄山の火口です(写真5)。

写真5 硫黄山の火口

写真6 かつての硫黄畑の跡地

これは、韓国岳の爆裂火口です(写真7)。まるで山体が崩壊したように見えます。山頂付近には、白い雪も見られました。

写真7 韓国岳の爆裂火口

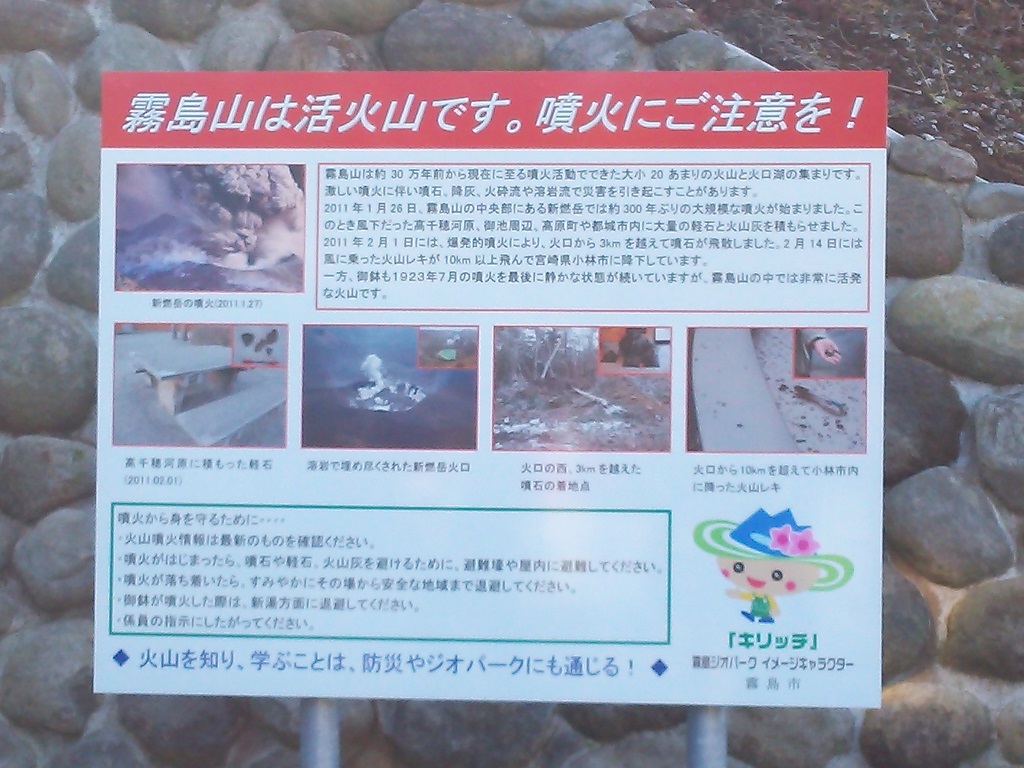

写真8 新燃岳の入山規制情報

霧島連山の歴史は、約34万年前の大規模な噴火によって、加久藤(かくとう)カルデラができました。

2011年1月に噴火した新燃岳も気になります。

また、新燃岳の火山灰は、偏西風の影響で東側に流れたため、新燃岳の西側に位置するえびの高原付近には、火山灰が飛んでこなかったそうです。(このコースからは、新燃岳は韓国岳の背後にあるため、見えません。)

このジオツアーで、過去の火山のダイナミックな活動を知ることができました。関係者のみなさま、どうもありがとうございました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

霧島ジオパークのジオツアー「バス山麓コース」

2013.11.29 Friday 09:58

先日更新した「池めぐりコース」につづいて「バス山麓コース」を紹介します。

「池めぐりコース」と同じく、えびのエコミュージアムを見学した後、

バス(←ここが違う!)で出発です。

まずは、高千穂河原です。

高千穂河原は霧島山の中岳と御鉢との間にある谷間の小平地です。

「火山噴火待避所の看板。まさに活きている火山です 」

」

「霧島神宮跡(古宮址(ふるみやあと))。火山噴火で焼失し移動したそうです。

奥に見えるのは御鉢(円形火口を擁する火山)。高千穂岳と御鉢は「天孫降臨」の舞台とされています。」

「この辺一帯は、2011年に噴火した新燃岳の火山噴出物が積もっています。 」

」

お昼は「高千穂観光牧場」です。

「高千穂牧場からの展望。

写真右の峰が「高千穂岳」、中央低いところが「高千穂河原」、左奥が「新燃岳」」

「足湯につかりながら、弁当を食べちゃいました(足をみせて食事中の皆さんスミマセン・・)。

牧場といえばアイス。寒い中我慢してソフトクリークもたべましたよ! 」

」

その後、「霧島神宮」、「霧島観光案内所」をめぐって、「神話の里公園」へ

「錦江湾の桜島。噴煙が上がっています。」

ここから、逆を振り向くと

「霧島の山々です。まさに、火山フロントを体験できる場所。」

今回のジオツアーで霧島は火山とともに生きている地域なんだということを強く実感できました。

堆積岩が多い銚子と違って火山がメインの霧島。違った良さがありました。

皆さんもぜひ、霧島ジオパークを旅してみてはいかがでしょうか。

「池めぐりコース」と同じく、えびのエコミュージアムを見学した後、

バス(←ここが違う!)で出発です。

まずは、高千穂河原です。

高千穂河原は霧島山の中岳と御鉢との間にある谷間の小平地です。

「火山噴火待避所の看板。まさに活きている火山です

「霧島神宮跡(古宮址(ふるみやあと))。火山噴火で焼失し移動したそうです。

奥に見えるのは御鉢(円形火口を擁する火山)。高千穂岳と御鉢は「天孫降臨」の舞台とされています。」

「この辺一帯は、2011年に噴火した新燃岳の火山噴出物が積もっています。

お昼は「高千穂観光牧場」です。

「高千穂牧場からの展望。

写真右の峰が「高千穂岳」、中央低いところが「高千穂河原」、左奥が「新燃岳」」

「足湯につかりながら、弁当を食べちゃいました(足をみせて食事中の皆さんスミマセン・・)。

牧場といえばアイス。寒い中我慢してソフトクリークもたべましたよ!

その後、「霧島神宮」、「霧島観光案内所」をめぐって、「神話の里公園」へ

「錦江湾の桜島。噴煙が上がっています。」

ここから、逆を振り向くと

「霧島の山々です。まさに、火山フロントを体験できる場所。」

今回のジオツアーで霧島は火山とともに生きている地域なんだということを強く実感できました。

堆積岩が多い銚子と違って火山がメインの霧島。違った良さがありました。

皆さんもぜひ、霧島ジオパークを旅してみてはいかがでしょうか。

カテゴリー: 事務局ブログ |

カテゴリー

新着記事

アーカイブ

ブログ記事検索

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

モバイル

その他

- RSS 1.0

- 処理時間 0.071001秒