お知らせ

銚子沖で世界最大の超巨大火山発見!(1600km沖だけど・・)

2013.09.11 Wednesday 10:06

なっ、なんと、銚子沖(日本のはるか東方ともいう)約1600kmに、

「地球上で最大で、太陽系でも最大級の超巨大火山を発見した」という論文が、

9月5日、英科学誌ネイチャージオサイエンス(Nature Geoscience)で発表されました 。

。

この論文の筆者は、米テキサスA&M大学(Texas A&M University)のWilliam Sager氏らの研究チーム。

タム山塊と呼ばれるこの火山は、太平洋の海底にある台地、シャツキー海台の一部で、日本の東方約1600キロに位置しています。

研究チームは論文の中で「タム山塊は、世界で知られている中で最大の単一の火山だ」と報告しています。

タム山塊は、約1億4400万年前に形成された火山。

面積は約31万平方キロで、英国とアイルランドを合わせた面積に相当するそうです(東京ドーム660万個分 )。

)。

海底から頂上までの高さは約3500メートルで、丸いドーム状の形をしています。

面積は、太陽系で最も巨大な単一火山、火星のオリンポス火山と同じぐらいです!

これまで、タム山塊は複数の火山から成る広大な火山系だと考えられていました。

William Sager氏の研究チームは、

海洋底掘削で採取された岩石試料のデータと、海洋の地震波探査で得られた地層断面図によりタム山塊の全体像の解明を試みました。

その結果、タム山塊が超巨大な単一の火山であることが分かりました。

また、研究チームは、海洋にはまだ巨大な火山が潜んでいる可能性があると考えているそうです

まだまだ、地球はわからないことだらけです。

銚子ジオパークでも世界をあっと驚かす発見があるかもしれませんね。

http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1934.html

で論文の要旨を読むことができます。

「地球上で最大で、太陽系でも最大級の超巨大火山を発見した」という論文が、

9月5日、英科学誌ネイチャージオサイエンス(Nature Geoscience)で発表されました

この論文の筆者は、米テキサスA&M大学(Texas A&M University)のWilliam Sager氏らの研究チーム。

タム山塊と呼ばれるこの火山は、太平洋の海底にある台地、シャツキー海台の一部で、日本の東方約1600キロに位置しています。

研究チームは論文の中で「タム山塊は、世界で知られている中で最大の単一の火山だ」と報告しています。

タム山塊は、約1億4400万年前に形成された火山。

面積は約31万平方キロで、英国とアイルランドを合わせた面積に相当するそうです(東京ドーム660万個分

海底から頂上までの高さは約3500メートルで、丸いドーム状の形をしています。

面積は、太陽系で最も巨大な単一火山、火星のオリンポス火山と同じぐらいです!

これまで、タム山塊は複数の火山から成る広大な火山系だと考えられていました。

William Sager氏の研究チームは、

海洋底掘削で採取された岩石試料のデータと、海洋の地震波探査で得られた地層断面図によりタム山塊の全体像の解明を試みました。

その結果、タム山塊が超巨大な単一の火山であることが分かりました。

また、研究チームは、海洋にはまだ巨大な火山が潜んでいる可能性があると考えているそうです

まだまだ、地球はわからないことだらけです。

銚子ジオパークでも世界をあっと驚かす発見があるかもしれませんね。

http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1934.html

で論文の要旨を読むことができます。

カテゴリー: 事務局ブログ |

ジオパーク認定1周年記念イベント 第1弾

2013.09.10 Tuesday 13:29

昨年9月24日に銚子が日本ジオパークに認定されて、間もなく1年(パチパチパチ)。

これを記念して、様々な認定1周年記念イベントを企画しております。

第1弾は9月29日(日)に青少年文化会館で開催される「いろいろ作ってジオを楽しもう!」です。

【銚子ジオパーク認定1周年記念 いろいろ作ってジオを楽しもう!】

■日時 : 9月29日(日)午前10時から午後4時まで

●第1回:午前10時 ●第2回:午前11時 ●第3回:午後2時 ●第4回:午後3時(各回20名)

■場所 : 銚子市青少年文化会館 実験実習室

■内容 :「銚子産化石のレプリカ」や銚子でとれた砂鉄を使った「磁性スライム」を作ります。また、時間中はジオパーク関連展示の解説も行っています。

■参加方法 参加費無料。申込不要。参加者多数の場合は、整理券を配布します(当日、9時30分より配布)。

■所要時間 約40分

■対象 小学生以上

■問合せ 銚子ジオパーク推進協議会事務局

■電話 0479−24−8794

★銚子産化石のレプリカ

銚子では、様々な化石が産出されます。

今回は、銚子産のアンモナイト化石で型を取ったレプリカを作ります。

「アンモナイト」は恐竜と同時に絶滅した海の生き物。

どんな生き物だったか興味ある人は、ぜひ参加してみてね

銚子産アンモナイトの化石

カラフルなレプリカがつくれるよ

★磁石で動く!!銚子産磁性スライム

みなさんスライムを知っていますか?

どろっとした不思議な物体です(たべられません)。

今回作るのは、磁石を近づけるとまるで生きているように動く「磁性スライム」。

材料に、銚子の海岸でとれる砂鉄(磁鉄鉱)を使用しています。

なぜ銚子の海岸で砂鉄がとれるのでしょう?秘密は参加するとわかるよ

磁石を近づけると・・・

第2弾は「実験で台風を知ろう」(10/26)、

第3弾は 記念講演「銚子の自然環境とその保全」(10/26)です。

こちらもぜひお楽しみに!!

これを記念して、様々な認定1周年記念イベントを企画しております。

第1弾は9月29日(日)に青少年文化会館で開催される「いろいろ作ってジオを楽しもう!」です。

【銚子ジオパーク認定1周年記念 いろいろ作ってジオを楽しもう!】

■日時 : 9月29日(日)午前10時から午後4時まで

●第1回:午前10時 ●第2回:午前11時 ●第3回:午後2時 ●第4回:午後3時(各回20名)

■場所 : 銚子市青少年文化会館 実験実習室

■内容 :「銚子産化石のレプリカ」や銚子でとれた砂鉄を使った「磁性スライム」を作ります。また、時間中はジオパーク関連展示の解説も行っています。

■参加方法 参加費無料。申込不要。参加者多数の場合は、整理券を配布します(当日、9時30分より配布)。

■所要時間 約40分

■対象 小学生以上

■問合せ 銚子ジオパーク推進協議会事務局

■電話 0479−24−8794

★銚子産化石のレプリカ

銚子では、様々な化石が産出されます。

今回は、銚子産のアンモナイト化石で型を取ったレプリカを作ります。

「アンモナイト」は恐竜と同時に絶滅した海の生き物。

どんな生き物だったか興味ある人は、ぜひ参加してみてね

銚子産アンモナイトの化石

カラフルなレプリカがつくれるよ

★磁石で動く!!銚子産磁性スライム

みなさんスライムを知っていますか?

どろっとした不思議な物体です(たべられません)。

今回作るのは、磁石を近づけるとまるで生きているように動く「磁性スライム」。

材料に、銚子の海岸でとれる砂鉄(磁鉄鉱)を使用しています。

なぜ銚子の海岸で砂鉄がとれるのでしょう?秘密は参加するとわかるよ

磁石を近づけると・・・

第2弾は「実験で台風を知ろう」(10/26)、

第3弾は 記念講演「銚子の自然環境とその保全」(10/26)です。

こちらもぜひお楽しみに!!

カテゴリー: お知らせ・イベント情報 |

こおり

2013.09.06 Friday 13:00

「こおり」は、2013年の小学校中学年向きの課題図書です。

「こおり」という本のタイトルから、身近な氷の実験や、氷に関する興味深いエピソードがあるのではないかと想像していました。

しかし、この本は、身近な氷の性質のみならず、その性質によって地球の気候や生態系にも影響を及ぼすことが紹介されています。中でもが地球規模の海流である「海洋深層流」が言及されていて、すごいと思いました。これは、科学的にも未解明な部分が残されている最先端の研究課題のようです。

北極海付近で沈み込んだ塩分の濃い海水が、海洋深層流として、地球をめぐりめぐって、北太平洋とインド洋のどこかでわきあがるようです(注:南極海でわきあがるという説もある)。この海洋深層流は、養分やプランクトンが豊富です。そのため、わきあがる場所では魚がたくさんいるようです。 銚子付近では、漁獲量に恵まれているので、海洋深層流から何らかの恩恵を受けているのかどうなのか、今後の研究成果が待たれるところです。

銚子付近では、漁獲量に恵まれているので、海洋深層流から何らかの恩恵を受けているのかどうなのか、今後の研究成果が待たれるところです。

小学校中学年にしては、内容がやや高度ですが、楽しく読むことができました。

前野紀一(文)、斉藤 俊行(絵), 2012, こおり, 福音館書店, 40pp.

http://www.fukuinkan.co.jp/bookdetail.php?goods_id=22840

「こおり」という本のタイトルから、身近な氷の実験や、氷に関する興味深いエピソードがあるのではないかと想像していました。

しかし、この本は、身近な氷の性質のみならず、その性質によって地球の気候や生態系にも影響を及ぼすことが紹介されています。中でもが地球規模の海流である「海洋深層流」が言及されていて、すごいと思いました。これは、科学的にも未解明な部分が残されている最先端の研究課題のようです。

北極海付近で沈み込んだ塩分の濃い海水が、海洋深層流として、地球をめぐりめぐって、北太平洋とインド洋のどこかでわきあがるようです(注:南極海でわきあがるという説もある)。この海洋深層流は、養分やプランクトンが豊富です。そのため、わきあがる場所では魚がたくさんいるようです。

小学校中学年にしては、内容がやや高度ですが、楽しく読むことができました。

前野紀一(文)、斉藤 俊行(絵), 2012, こおり, 福音館書店, 40pp.

http://www.fukuinkan.co.jp/bookdetail.php?goods_id=22840

カテゴリー: 事務局ブログ |

銚子の強風

2013.09.02 Monday 18:30

銚子は、かつて強風のために海難事故がよく発生していました。そこで海難防止のために、今から50年以上前に強風に関する調査も行われていました。

1950年から1955年までの6年間の調査によれば、314回の突風(*)がありました。これは風速10m/s以上を記録した日数の46%(52日分)に相当します。 こんなに突風の回数や頻度が高ければ、ある程度の予測ができなければ、海難にも影響を及ぼしそうです。

こんなに突風の回数や頻度が高ければ、ある程度の予測ができなければ、海難にも影響を及ぼしそうです。 しかし、突風出現の天気図パターンがあるようなので、前もって天気図がわかれば、海難を回避できそうです。

しかし、突風出現の天気図パターンがあるようなので、前もって天気図がわかれば、海難を回避できそうです。

銚子の突風の特徴は、以下のように記載されています。

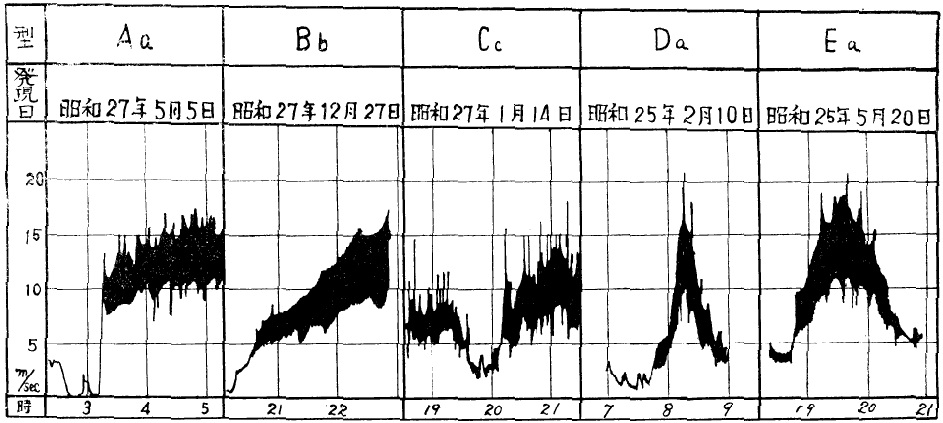

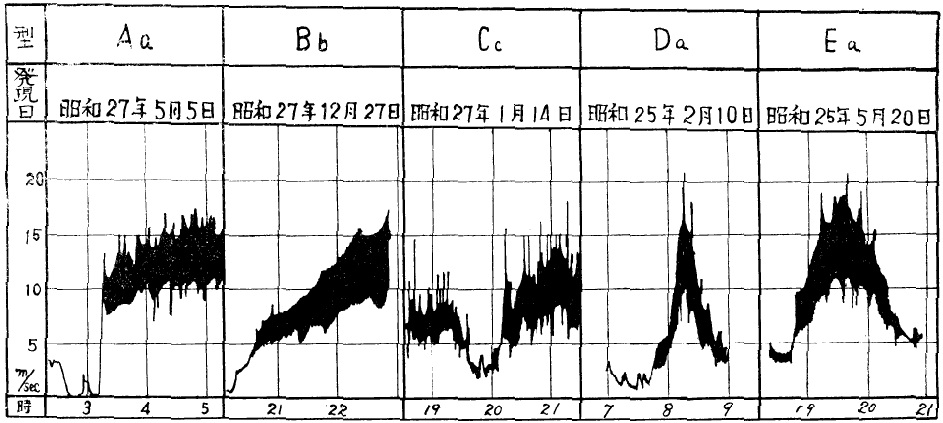

1.銚子の突風を分類すると図1のように5つの型に大別できる。

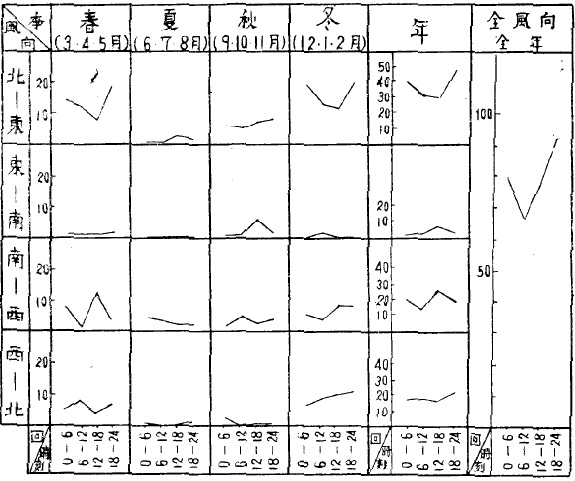

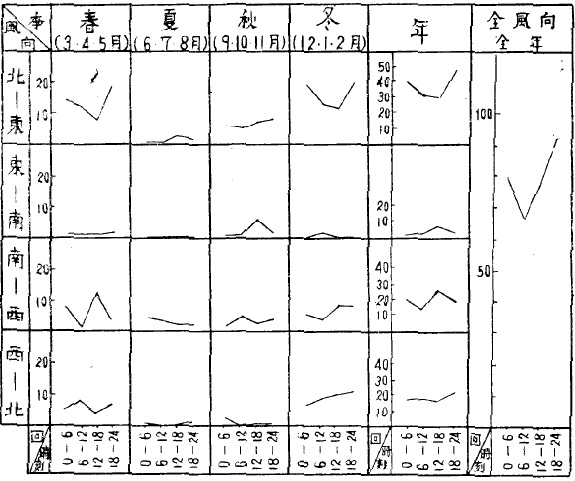

2.銚子の突風は図2にように冬から春にかけて多い。

3.銚子の突風の出現は一般に夜間に多い。

(次の2つは、ちょっと難しいかもしれません。)

4.銚子の北寄りの突風は、太平洋(南岸)低気圧、主寒冷前線、二次前線によるものが多く、南寄りの突風は主寒冷前線によるものが多い。

5.太平洋(南岸)低気圧の通過により銚子で北寄りの突風が起こる場合の目安として、低気圧の中心から約300km以内の海上にあり、時速45km以上で移動しながら発達していること。

銚子ジオパークで、野外見学をする場合には、防災上よく理解しておきたいです。

図1 突風型の分類

図2 季節・風向別の突風出現時間帯

(引用文献)

宇田川和夫, 1957, 銚子の強風について(一報), 天気4(5):154-156.

宇田川和夫, 1958, 銚子の強風について(第2報), 天気5(1):25-29.

* ここで言う突風とは、10分の平均風速が1時間以内に5m/s以上増加して10m/s以上になった場合を言う。

1950年から1955年までの6年間の調査によれば、314回の突風(*)がありました。これは風速10m/s以上を記録した日数の46%(52日分)に相当します。

銚子の突風の特徴は、以下のように記載されています。

1.銚子の突風を分類すると図1のように5つの型に大別できる。

2.銚子の突風は図2にように冬から春にかけて多い。

3.銚子の突風の出現は一般に夜間に多い。

(次の2つは、ちょっと難しいかもしれません。)

4.銚子の北寄りの突風は、太平洋(南岸)低気圧、主寒冷前線、二次前線によるものが多く、南寄りの突風は主寒冷前線によるものが多い。

5.太平洋(南岸)低気圧の通過により銚子で北寄りの突風が起こる場合の目安として、低気圧の中心から約300km以内の海上にあり、時速45km以上で移動しながら発達していること。

銚子ジオパークで、野外見学をする場合には、防災上よく理解しておきたいです。

図1 突風型の分類

図2 季節・風向別の突風出現時間帯

(引用文献)

宇田川和夫, 1957, 銚子の強風について(一報), 天気4(5):154-156.

宇田川和夫, 1958, 銚子の強風について(第2報), 天気5(1):25-29.

* ここで言う突風とは、10分の平均風速が1時間以内に5m/s以上増加して10m/s以上になった場合を言う。

カテゴリー: 事務局ブログ |

アイオン台風

2013.08.23 Friday 19:30

銚子における日最大風速の1887年1月以降の最大値は、1948年9月16日の48.0m/s(風向は南南東)です。このできごとを紐解いていくと、アイオン台風の通過によるものだということがわかりました。この台風は、1948年9月16日静岡県伊豆半島南部をかすめて東京都大島付近を通り、千葉県富崎(館山市)と木更津市の間に上陸しました。その後千葉県銚子市付近から太平洋に出ました。また、海面気圧が963.2hPa(日最低海面気圧が1887年1月以降で第6位)で、低いまま銚子に接近したこと、風向から危険半円の方に入っていたこともあって、大きな被害をもたらしました。

災害救助法も適用されたようです。

図1 台風の進路図

図2地上天気図1948年9月16日03時

(参考資料)

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E5%8F%B0%E9%A2%A8)

気象庁ウェブサイト

(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/1948/19480915/19480915.html)

銚子市消防本部, 2013, 銚子市消防年報, 59pp.

(http://www.city.choshi.chiba.jp/shobo/H21%20syoubounennpou1.html)

災害救助法も適用されたようです。

図1 台風の進路図

図2地上天気図1948年9月16日03時

(参考資料)

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E5%8F%B0%E9%A2%A8)

気象庁ウェブサイト

(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/1948/19480915/19480915.html)

銚子市消防本部, 2013, 銚子市消防年報, 59pp.

(http://www.city.choshi.chiba.jp/shobo/H21%20syoubounennpou1.html)

カテゴリー: 事務局ブログ |

カテゴリー

新着記事

アーカイブ

ブログ記事検索

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

モバイル

その他

- RSS 1.0

- 処理時間 0.058658秒