事務局ブログ

第11回日本ジオパークネットワーク全国研修会in箱根ジオパーク

2018.02.07 Wednesday 12:00

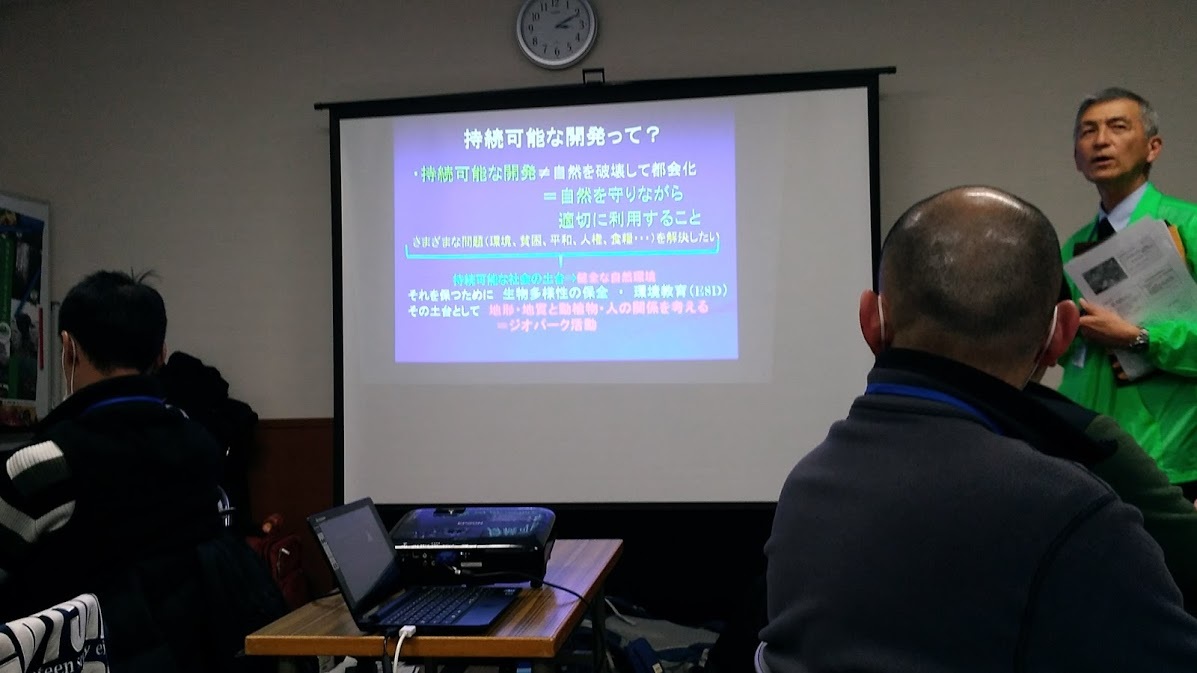

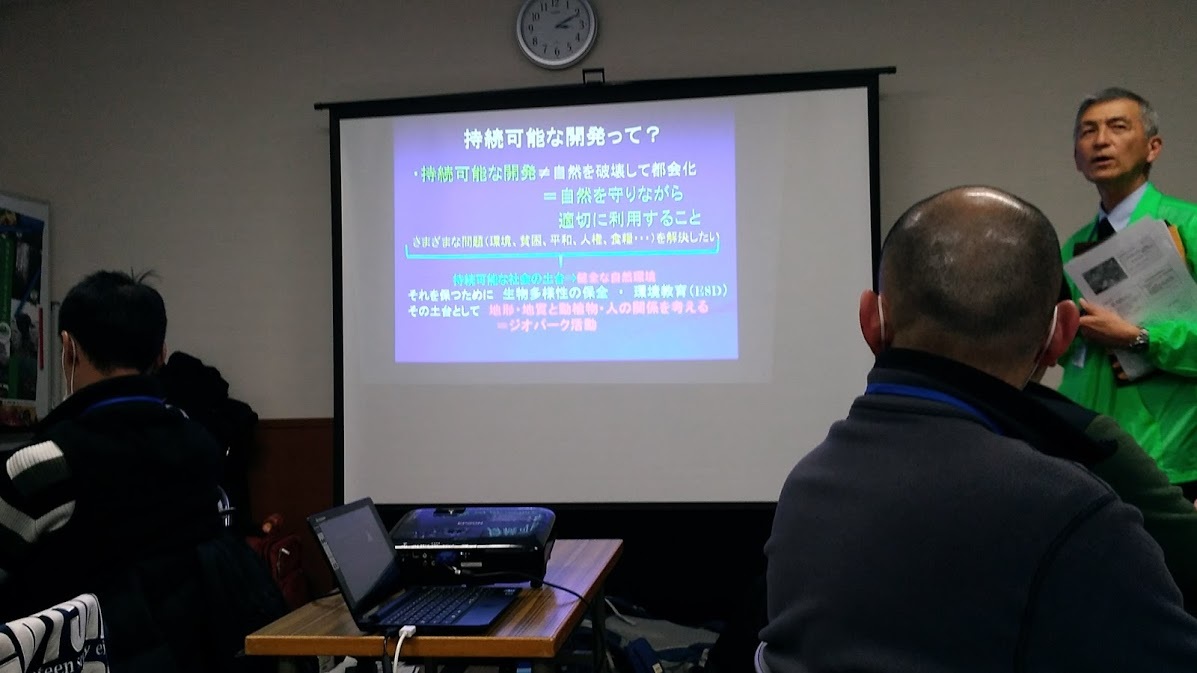

2月1日〜2日に箱根ジオパークにおいて、第11回日本ジオパークネットワーク全国研修会が開催されました。今回のテーマは、「ジオパークが目指す持続可能性とESD」でした。ここでのESDは、持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)を意味します。

1日目は、このESDの説明がありました。ジオパークはSDGs(2015年に国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」)の達成を目指すためにESDを活用する全ての人に質の高い教育が重要であり、教育が全てのSDGsの基礎であるとのことでした。

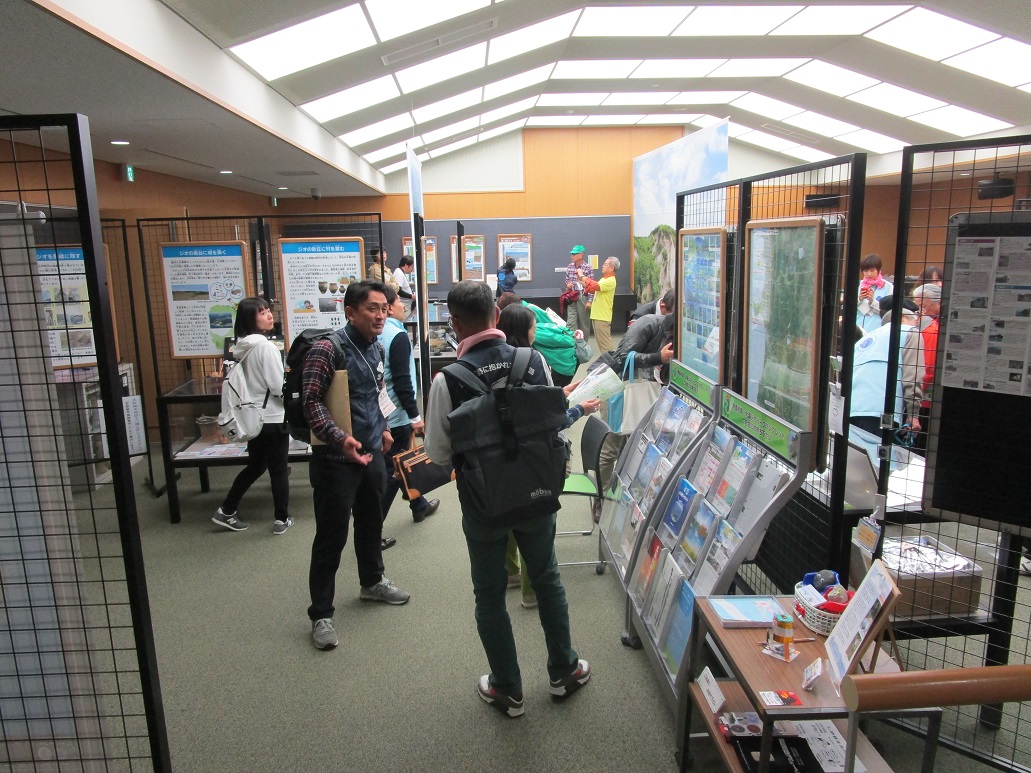

写真1 1日目の講演のようす

その後は、3つのジオツアーごとに分かれてワークショップが行われました。ここでは、南足柄エリアのグループについて記します。このグループは、2日目に南足柄市の矢倉沢地区へ行くことになっていますが、そこでどんなことをするのか説明を受けました。その後、さらに小グループに分かれて、酒匂川中流に位置する文命堤に関する資料を与えられて、そこからジオストーリーを作成するという作業を行いました。これは、翌日とは異なる場所でしたが、練習という意味が込められていました。

写真2 1日目のグループワークのようす

写真3 小グループでのジオストーリー作成

2日目は、降雪のため少し遅れて、矢倉沢地区に到着しました。江戸時代の足柄古道を歩き、河岸段丘の段丘崖の傾斜を利用したかつての民家で利用していた水車、芋を洗うための芋車を見ました。また、旧旅籠や矢倉沢関所跡を見ました。関所は急傾斜を活用して、関所以外のところが通れないように工夫されていました。さらに南向き斜面には、ミカン畑がありました。また狭い段丘面には茶畑や旧茶工場などがありました。

写真4 矢倉沢地区の景観

写真5 江戸時代の足柄古道を歩く

写真6 水路に設置した芋車

写真7 矢倉沢関所跡。江戸に行くための最後の関所である。

写真8 南向き段丘崖のミカン畑

写真9 段丘面の茶畑

その後、これら地形と人々の暮らしから、中学生に対してどのようなジオストーリーで伝えればいいのか、小グループに分かれて、収集した情報を整理し、発表しました。

写真10 グループワーク後の発表会

箱根ジオパークのジオガイドの皆様には、暮らしの深いところまで、ジオと関わっていることを理解するために、相当な準備をしていただき、楽しく学ぶことができ感謝してります。この2日間の全国研修会のために、準備をしてくださったみなさまどうもありがとうございました。

1日目は、このESDの説明がありました。ジオパークはSDGs(2015年に国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」)の達成を目指すためにESDを活用する全ての人に質の高い教育が重要であり、教育が全てのSDGsの基礎であるとのことでした。

写真1 1日目の講演のようす

その後は、3つのジオツアーごとに分かれてワークショップが行われました。ここでは、南足柄エリアのグループについて記します。このグループは、2日目に南足柄市の矢倉沢地区へ行くことになっていますが、そこでどんなことをするのか説明を受けました。その後、さらに小グループに分かれて、酒匂川中流に位置する文命堤に関する資料を与えられて、そこからジオストーリーを作成するという作業を行いました。これは、翌日とは異なる場所でしたが、練習という意味が込められていました。

写真2 1日目のグループワークのようす

写真3 小グループでのジオストーリー作成

2日目は、降雪のため少し遅れて、矢倉沢地区に到着しました。江戸時代の足柄古道を歩き、河岸段丘の段丘崖の傾斜を利用したかつての民家で利用していた水車、芋を洗うための芋車を見ました。また、旧旅籠や矢倉沢関所跡を見ました。関所は急傾斜を活用して、関所以外のところが通れないように工夫されていました。さらに南向き斜面には、ミカン畑がありました。また狭い段丘面には茶畑や旧茶工場などがありました。

写真4 矢倉沢地区の景観

写真5 江戸時代の足柄古道を歩く

写真6 水路に設置した芋車

写真7 矢倉沢関所跡。江戸に行くための最後の関所である。

写真8 南向き段丘崖のミカン畑

写真9 段丘面の茶畑

その後、これら地形と人々の暮らしから、中学生に対してどのようなジオストーリーで伝えればいいのか、小グループに分かれて、収集した情報を整理し、発表しました。

写真10 グループワーク後の発表会

箱根ジオパークのジオガイドの皆様には、暮らしの深いところまで、ジオと関わっていることを理解するために、相当な準備をしていただき、楽しく学ぶことができ感謝してります。この2日間の全国研修会のために、準備をしてくださったみなさまどうもありがとうございました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

第1回防災部会の開催

2018.01.26 Friday 16:00

2018年1月24日(水)に、銚子市青少年文化会館において、銚子ジオパーク推進協議会の第1回防災部会の会議を開催しました。参加者は千葉科学大学や銚子ジオパーク推進市民の会などから12名となりました。今回は、初めてだったので、部会長、副部会長を決めて、防災部会の方針を提案しました。その後、防災ジオツアーの話し合いとなりました。

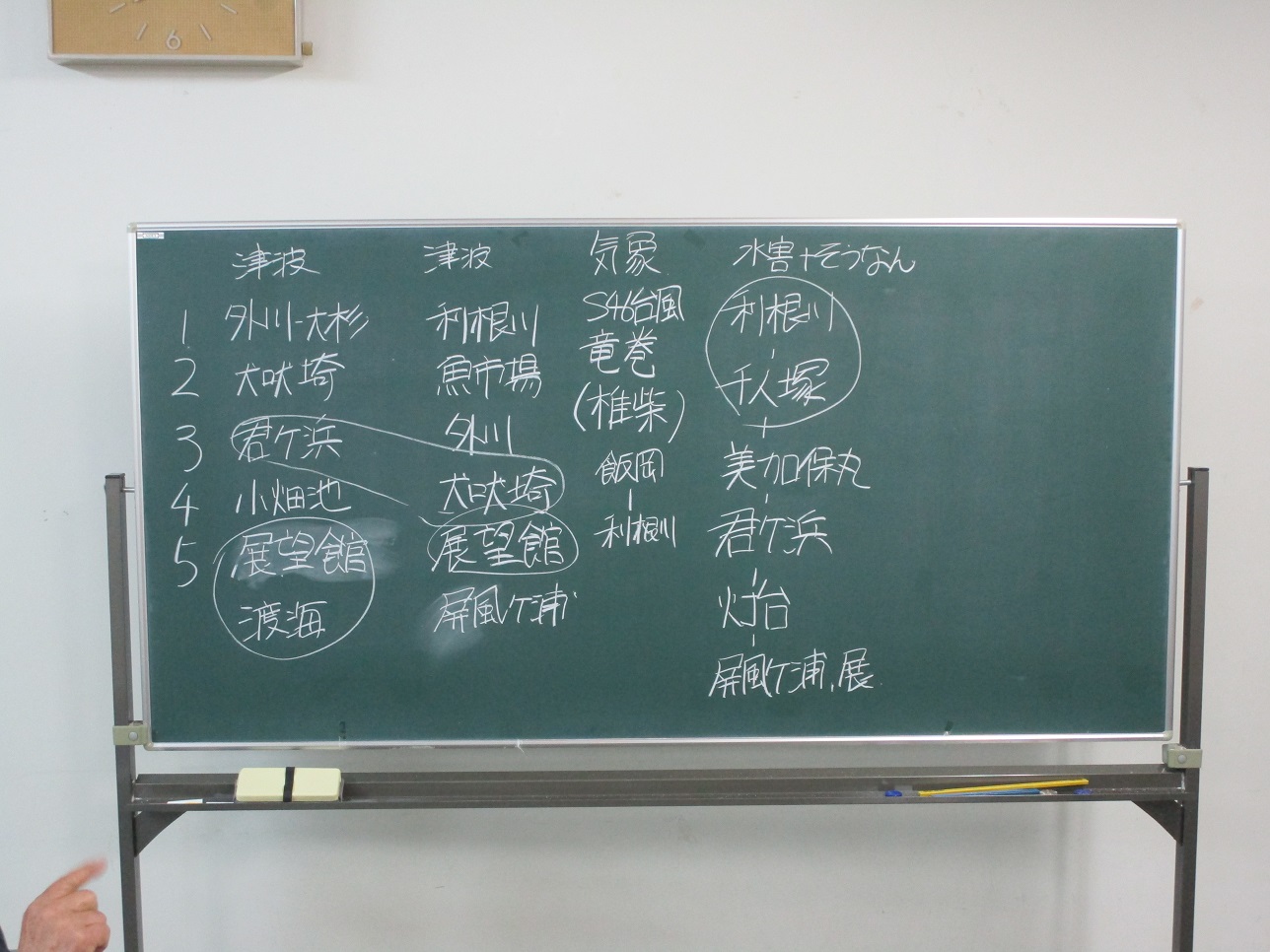

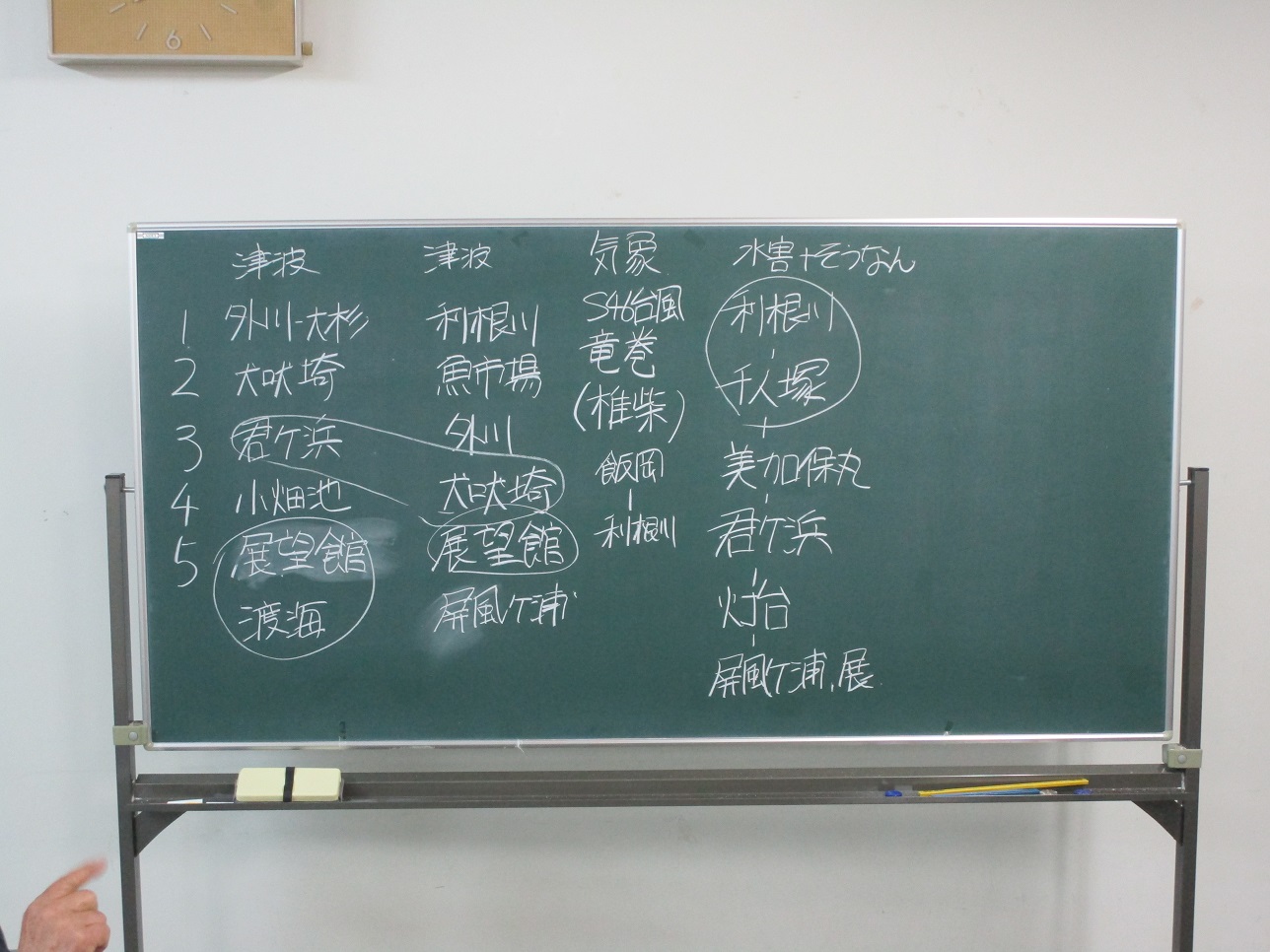

今回のテーマは、防災ジオツアーのコースを作成することです。はじめに、防災まちおこし研究会によって作成された「銚子・水とともに生きる」の内容を復習しました。その後、各自で防災ジオツアーのコース案を考え、一人ずつアイデアを発表しました。今回の前提条件としては、暖候期にバスを使って、9時から15時頃まで案内し、サイトは5か所以下、対象者は大人(年配の方が多い)という条件に設定しました。このコース案は、人それぞれで、興味深い案がいっぱい出てきました。なぜそのコースにしたのか話しを聞いてみると、各人の熱意が感じられました。このようにみんなで意見を出し合うというプロセスがとてもいいですよね。時間の関係で、今回は、アイデアを出し合うところまでとしました。次回は、コースを絞り込んでいく予定です。

写真1 防災ジオツアーのサイトの確認

写真2 防災ジオツアーのコース案。これだけではなく、黒板の裏面にもぎっしり書いてあります。

今回のテーマは、防災ジオツアーのコースを作成することです。はじめに、防災まちおこし研究会によって作成された「銚子・水とともに生きる」の内容を復習しました。その後、各自で防災ジオツアーのコース案を考え、一人ずつアイデアを発表しました。今回の前提条件としては、暖候期にバスを使って、9時から15時頃まで案内し、サイトは5か所以下、対象者は大人(年配の方が多い)という条件に設定しました。このコース案は、人それぞれで、興味深い案がいっぱい出てきました。なぜそのコースにしたのか話しを聞いてみると、各人の熱意が感じられました。このようにみんなで意見を出し合うというプロセスがとてもいいですよね。時間の関係で、今回は、アイデアを出し合うところまでとしました。次回は、コースを絞り込んでいく予定です。

写真1 防災ジオツアーのサイトの確認

写真2 防災ジオツアーのコース案。これだけではなく、黒板の裏面にもぎっしり書いてあります。

カテゴリー: 事務局ブログ |

男鹿半島・大潟ジオパークのジオツアー

2017.11.08 Wednesday 12:00

10月26〜27日にかけて、ジオツアーが開催されました。今回は9つのコースに分かれました。ここでは、「滝&奇岩クルーズ!〜太古の大地へタイムスリップ〜」を紹介します。全体の参加者は、約40名で、銚子ジオパークからは4名が参加しました。

まず、26日は、ジオパーク学習センターへ行き、男鹿半島周辺の大地の歴史について、入道崎が約7000万年前に形成されたことから始まって、概要を映像で確認しました。その後は、寒風山へ行き、火口を見学しながら、橙色に染まりゆく景観を堪能しました。

写真1 ジオパーク学習センター

27日は、午前に入道崎へ行きました。ここには、鹿落とし(ししおとし)という崖があって、かつて鹿が増えすぎて農作物を荒らしたので、崖から落としたという話が紹介されました。また、この付近の海岸で採取できる溶結凝灰岩という石を使い、炭で700℃程度に温めて、石焼料理(野菜たっぷりのみそ汁)を作るという郷土料理を紹介していただきました。

写真2 石焼料理に使用される溶結凝灰岩

写真3 入道崎灯台から見た鹿落としの崖

次は、このジオツアーの目玉である男鹿半島西海岸の加茂青砂から門前までの約40分のジオクルーズです。10月下旬ともなれば、日本海の波は荒れる日が多くなるそうですが、この日はほとんど凪でした。断崖絶壁、海に注いでいる滝、わずかな浜などを見ることができました。また、船が小さかったこともあり、大桟橋(だいさんきょう)や、孔雀の窟(くじゃくのいわや)という洞窟にも入りました。驚いたことに、特徴的な形をした岩には、全て名前がついていました。

写真4 大桟橋(だいさんきょう)のトンネル

写真5 孔雀の窟(くじゃくのいわや)の中

写真6 門前大滝

その後は、潮瀬崎へ行き、ゴジラの形にそっくりな、ゴジラ岩や岩脈などを見に行きました。また、午後には、館山崎へ行き、火山礫が緑色に変質したグリーンタフ(緑色凝灰岩)を見に行きました。

写真7 潮瀬崎の案内看板

写真8 潮瀬崎にあるゴジラ岩

写真9 館山崎のグリーンタフ(緑色凝灰岩)

景観を見ながら、大地の成り立ちや、それが人の暮らしに影響を与えていることなどを聞くと、大地とどのようにつながっているのか、あるいは銚子との比較などを考えることができて、有意義なジオツアーとなりました。

準備をしていただいた男鹿半島・大潟ジオパークの関係者のみなさま、どうもありがとうございました。

まず、26日は、ジオパーク学習センターへ行き、男鹿半島周辺の大地の歴史について、入道崎が約7000万年前に形成されたことから始まって、概要を映像で確認しました。その後は、寒風山へ行き、火口を見学しながら、橙色に染まりゆく景観を堪能しました。

写真1 ジオパーク学習センター

27日は、午前に入道崎へ行きました。ここには、鹿落とし(ししおとし)という崖があって、かつて鹿が増えすぎて農作物を荒らしたので、崖から落としたという話が紹介されました。また、この付近の海岸で採取できる溶結凝灰岩という石を使い、炭で700℃程度に温めて、石焼料理(野菜たっぷりのみそ汁)を作るという郷土料理を紹介していただきました。

写真2 石焼料理に使用される溶結凝灰岩

写真3 入道崎灯台から見た鹿落としの崖

次は、このジオツアーの目玉である男鹿半島西海岸の加茂青砂から門前までの約40分のジオクルーズです。10月下旬ともなれば、日本海の波は荒れる日が多くなるそうですが、この日はほとんど凪でした。断崖絶壁、海に注いでいる滝、わずかな浜などを見ることができました。また、船が小さかったこともあり、大桟橋(だいさんきょう)や、孔雀の窟(くじゃくのいわや)という洞窟にも入りました。驚いたことに、特徴的な形をした岩には、全て名前がついていました。

写真4 大桟橋(だいさんきょう)のトンネル

写真5 孔雀の窟(くじゃくのいわや)の中

写真6 門前大滝

その後は、潮瀬崎へ行き、ゴジラの形にそっくりな、ゴジラ岩や岩脈などを見に行きました。また、午後には、館山崎へ行き、火山礫が緑色に変質したグリーンタフ(緑色凝灰岩)を見に行きました。

写真7 潮瀬崎の案内看板

写真8 潮瀬崎にあるゴジラ岩

写真9 館山崎のグリーンタフ(緑色凝灰岩)

景観を見ながら、大地の成り立ちや、それが人の暮らしに影響を与えていることなどを聞くと、大地とどのようにつながっているのか、あるいは銚子との比較などを考えることができて、有意義なジオツアーとなりました。

準備をしていただいた男鹿半島・大潟ジオパークの関係者のみなさま、どうもありがとうございました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

日本ジオパークネットワーク全国大会男鹿半島大潟ジオパーク大会に参加

2017.11.08 Wednesday 10:15

10月25〜26日に第8回日本ジオパークネットワーク全国大会2017男鹿半島・大潟大会が開催されました。銚子ジオパークからは、13名が参加しました。

開会セレモニーは、男鹿市民文化会館で開催されました。男鹿半島大潟ジオパーク推進協議会会長(男鹿市長)ほかのあいさつから始まりました。「男鹿大好き人間」とご本人が言うように、男鹿の魚や地名の由来など詳しく話していました。その後、男鹿市と大潟村の紹介を中学生が担当し、地元の見どころや特産品を紹介していました。何度も練習したようで、ジョークも混ぜてわかりやすかったです。

続いて基調講演は、秋田大学の林信太郎教授による「ジオパークを楽しく料理しよう!―キッチン火山学―」というタイトルで行われました。食材を使って、現象をわかりやすく理解しようという実験です。例えば、キッチンペーパーの上に、ココアを薄く広げ、その上にクリープ、砂糖を順に薄く広げます。プレートの動きを再現するため、片方を固定してキッチンペーパーをずらしていくと、付加体の動きがわかるというものです。

写真1 開会セレモニーでの中学生による男鹿半島・大潟ジオパークの紹介。

写真2 基調講演での林信太郎教授による講演。

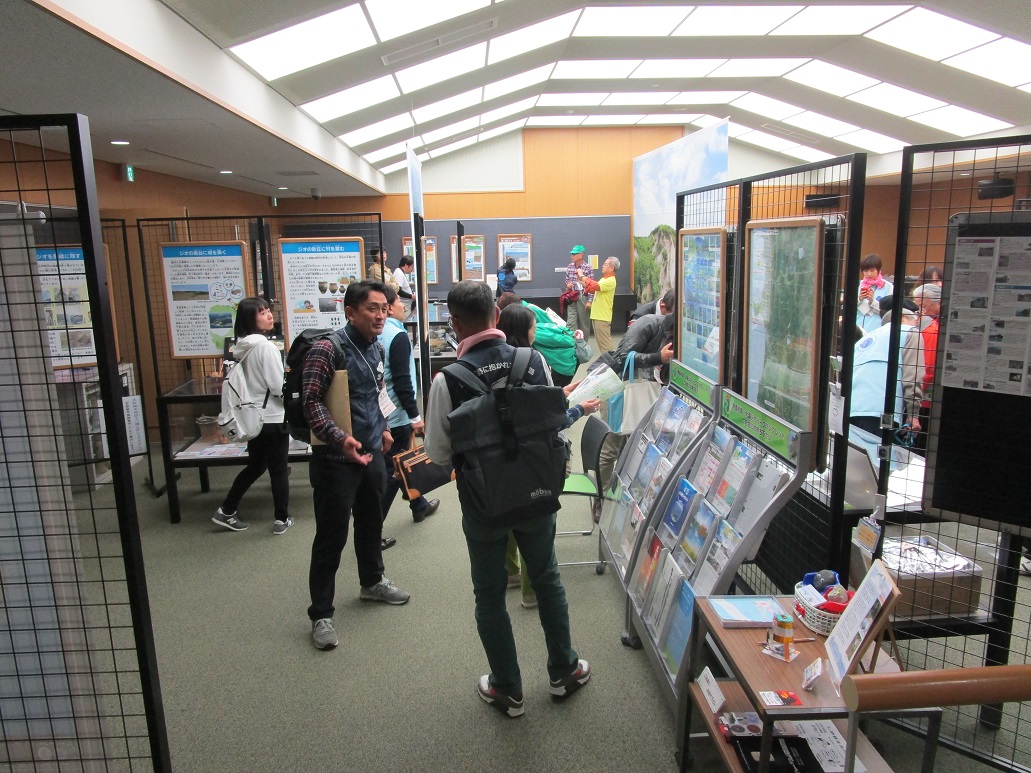

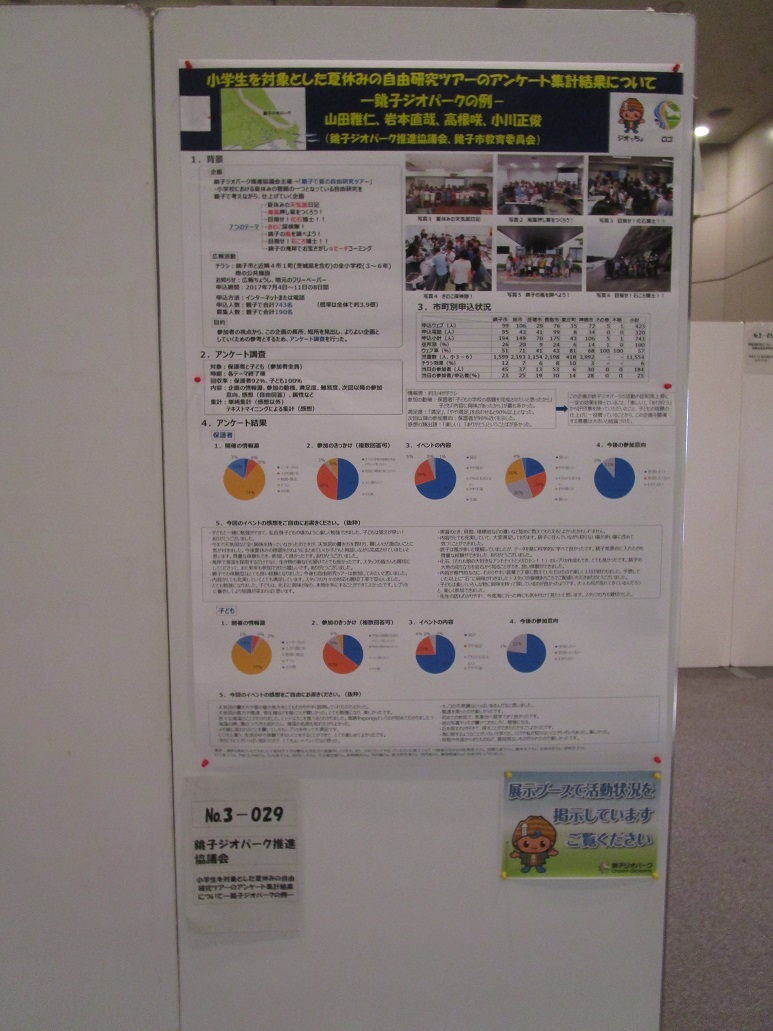

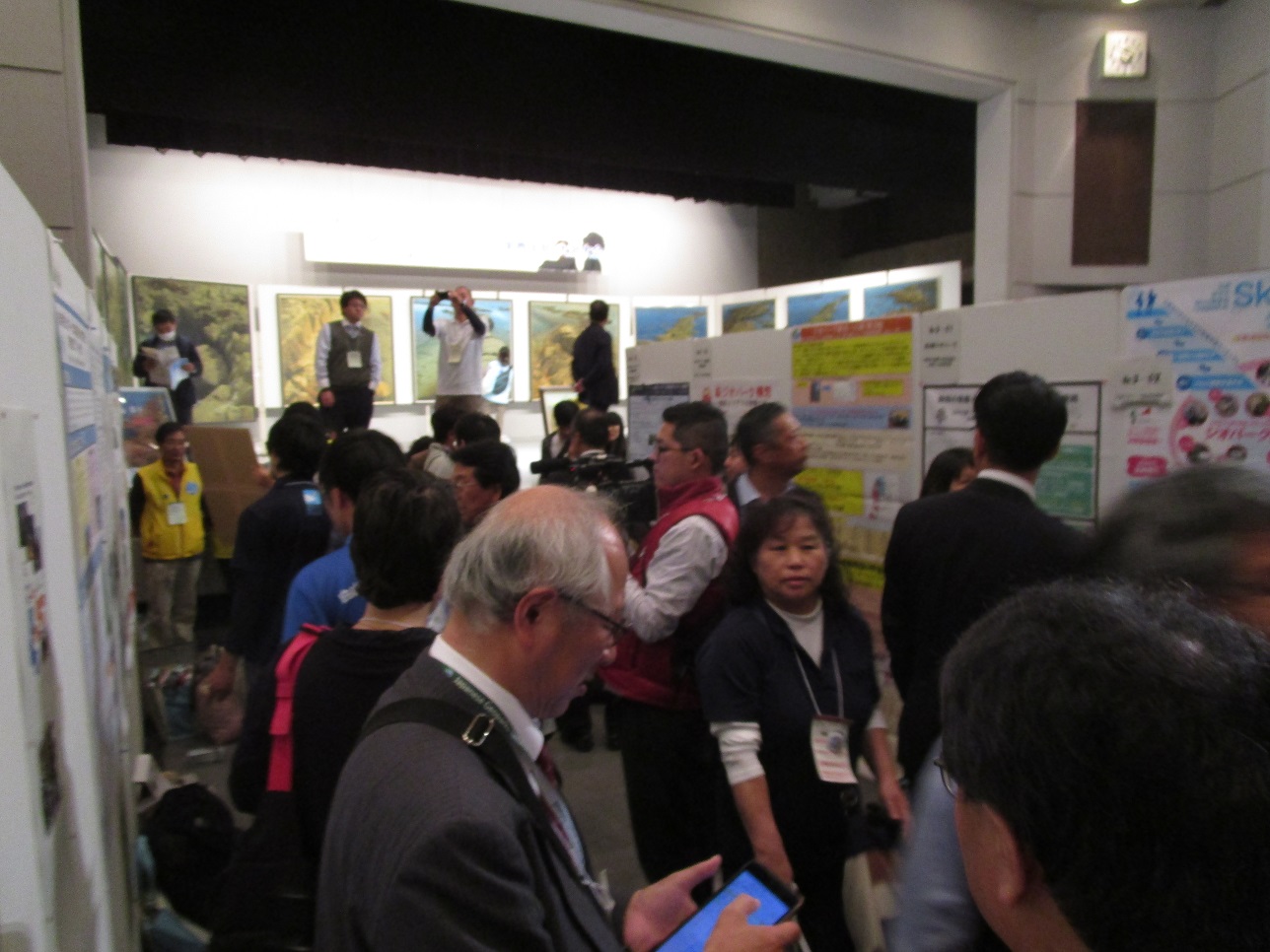

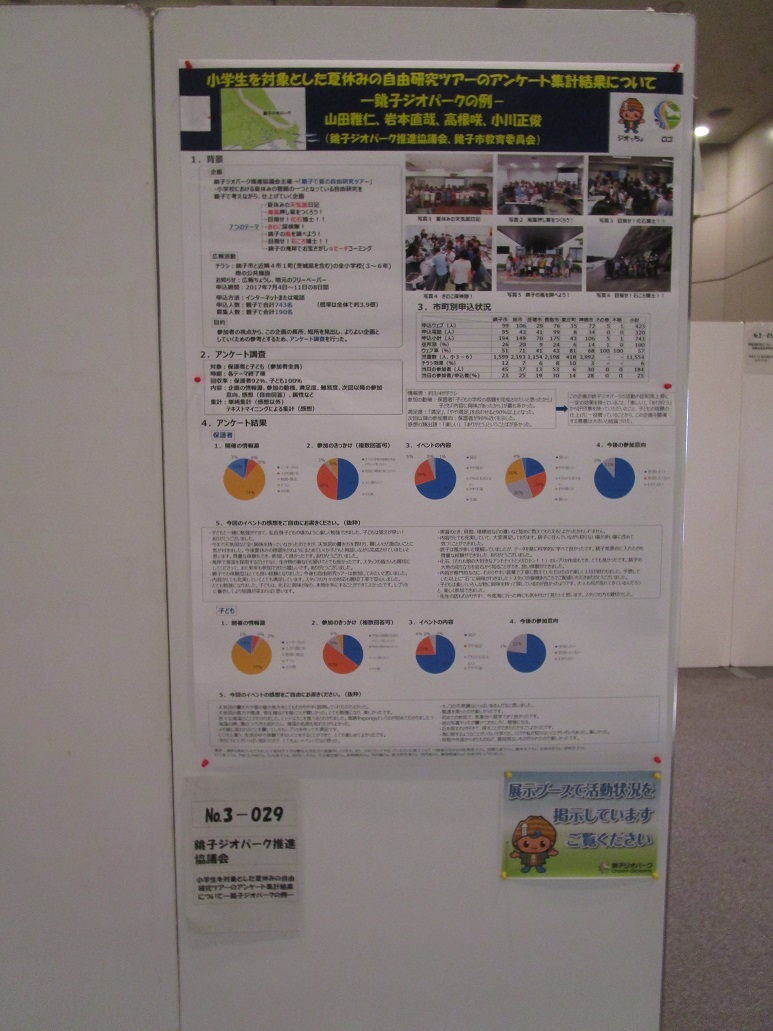

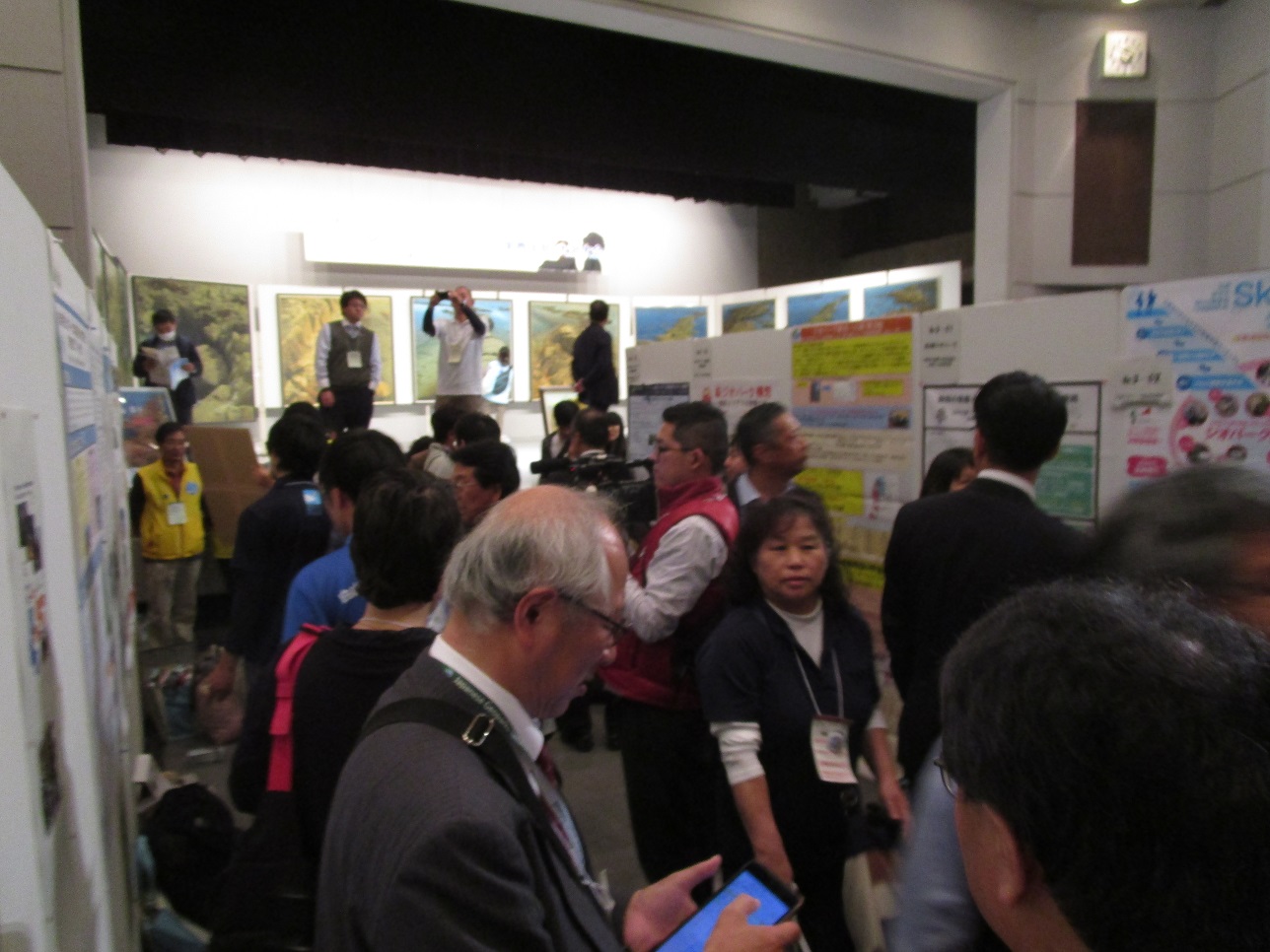

その後は、各ジオパークの取り組み状況を発表するポスターセッションでした。銚子ジオパークからは、「小学生を対象とした夏休みの自由研究ツアーのアンケート集計結果について―銚子ジオパークの例―」というタイトルで紹介しました。これと並行して、ブース展示も開催されました。

写真3 銚子ジオパークのブース

写真4 銚子ジオパークのポスター発表

写真5 ポスター発表のようす

写真6 パネルディスカッションのようす

2日目の午前は、分科会が開催されました。今回は10のテーマに分かれました。ここでは、「ジオガイドの人材育成と団体運用について」を紹介します。洞爺湖有珠山ジオパークと伊豆半島ジオパークによる事例発表が行われ、その後、取り入れたい事項について、グループに分かれて、ワールドカフェ方式で話し合いました。最終的には、ガイドのやる気、プロガイドの養成、ガイド間の交流、ジオガイドの認定制度の充実が重要であるという結論になりました。

写真7 分科会(ジオガイドの人材育成と団体運用について)のようす

午後は、各分科会の報告、各分科会の報告を踏まえた大会宣言、次回開催地(アポイ岳ジオパーク)のあいさつ、閉会のあいさつで終了しました。その後は、9つのコースに分かれてジオツアーとなりました。

写真8 閉会セレモニーのようす(来年度の全国大会開催地アポイ岳ジオパークのみなさま)

開会セレモニーは、男鹿市民文化会館で開催されました。男鹿半島大潟ジオパーク推進協議会会長(男鹿市長)ほかのあいさつから始まりました。「男鹿大好き人間」とご本人が言うように、男鹿の魚や地名の由来など詳しく話していました。その後、男鹿市と大潟村の紹介を中学生が担当し、地元の見どころや特産品を紹介していました。何度も練習したようで、ジョークも混ぜてわかりやすかったです。

続いて基調講演は、秋田大学の林信太郎教授による「ジオパークを楽しく料理しよう!―キッチン火山学―」というタイトルで行われました。食材を使って、現象をわかりやすく理解しようという実験です。例えば、キッチンペーパーの上に、ココアを薄く広げ、その上にクリープ、砂糖を順に薄く広げます。プレートの動きを再現するため、片方を固定してキッチンペーパーをずらしていくと、付加体の動きがわかるというものです。

写真1 開会セレモニーでの中学生による男鹿半島・大潟ジオパークの紹介。

写真2 基調講演での林信太郎教授による講演。

その後は、各ジオパークの取り組み状況を発表するポスターセッションでした。銚子ジオパークからは、「小学生を対象とした夏休みの自由研究ツアーのアンケート集計結果について―銚子ジオパークの例―」というタイトルで紹介しました。これと並行して、ブース展示も開催されました。

写真3 銚子ジオパークのブース

写真4 銚子ジオパークのポスター発表

写真5 ポスター発表のようす

写真6 パネルディスカッションのようす

2日目の午前は、分科会が開催されました。今回は10のテーマに分かれました。ここでは、「ジオガイドの人材育成と団体運用について」を紹介します。洞爺湖有珠山ジオパークと伊豆半島ジオパークによる事例発表が行われ、その後、取り入れたい事項について、グループに分かれて、ワールドカフェ方式で話し合いました。最終的には、ガイドのやる気、プロガイドの養成、ガイド間の交流、ジオガイドの認定制度の充実が重要であるという結論になりました。

写真7 分科会(ジオガイドの人材育成と団体運用について)のようす

午後は、各分科会の報告、各分科会の報告を踏まえた大会宣言、次回開催地(アポイ岳ジオパーク)のあいさつ、閉会のあいさつで終了しました。その後は、9つのコースに分かれてジオツアーとなりました。

写真8 閉会セレモニーのようす(来年度の全国大会開催地アポイ岳ジオパークのみなさま)

カテゴリー: 事務局ブログ |

台湾国際ジオパーク会議2017のジオツアー

2017.10.13 Friday 19:20

10月1-2日にジオツアーに行きました。ここでは野柳地質公園以外を紹介します。

1日目午後は、陽明山國家公園へ行きました。陽明山國家公園は、台北市の北部に位置する最高峰1,120mを有する公園です。

ここでは、まず海抜約805mに位置する小油坑へ行きました。噴気孔からさかんに噴気が出ており、硫黄の匂いもします。また、崩落地形が特徴的で、植物が見られません。その周辺では、ススキや竹が生育しているだけです。温泉の温度は約95℃ということで注意看板が掲げられていました。景観やにおいから、箱根の大涌谷を思い出すような場所でした。また、小油坑ビジターセンターへも行き、陽明山國家公園の概要に関する映像を見ました。

写真1 陽明山國家公園の小油坑。箱根の大涌谷に似ています。

写真2 噴気孔から、硫黄の匂いがする約95℃の湯が出ています。

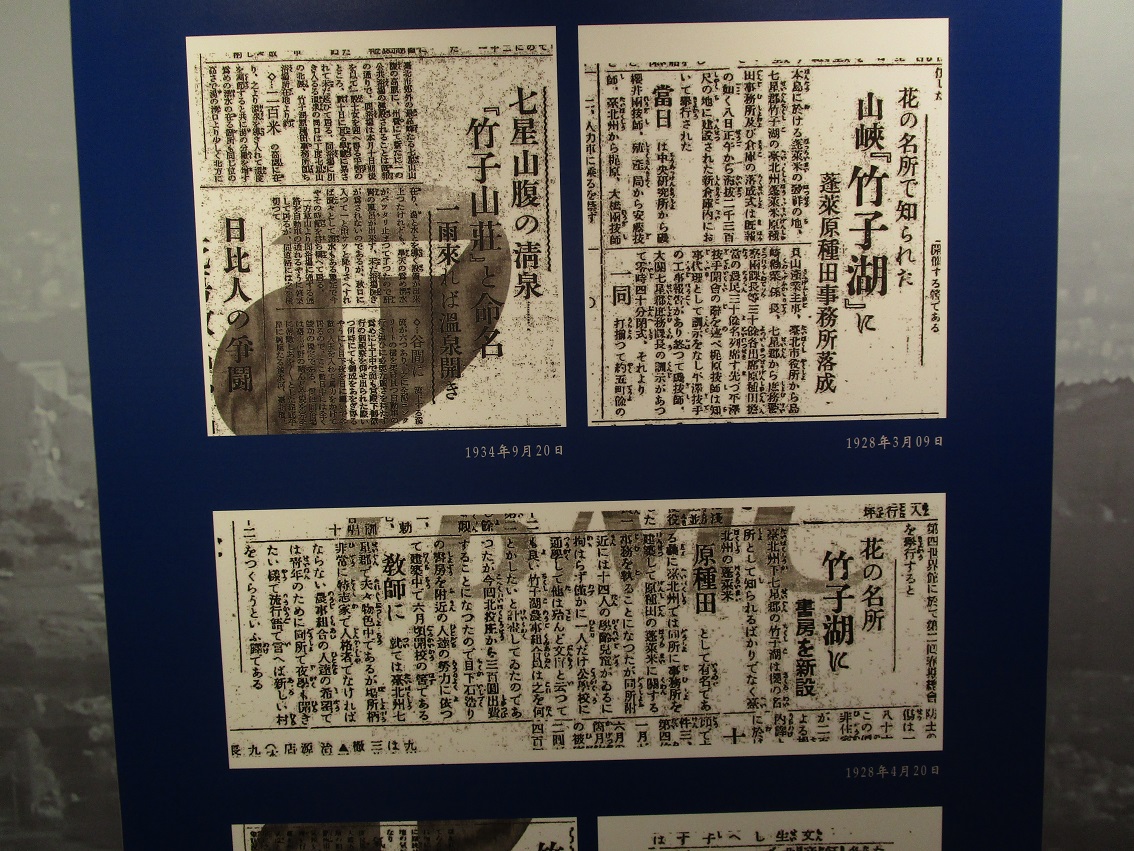

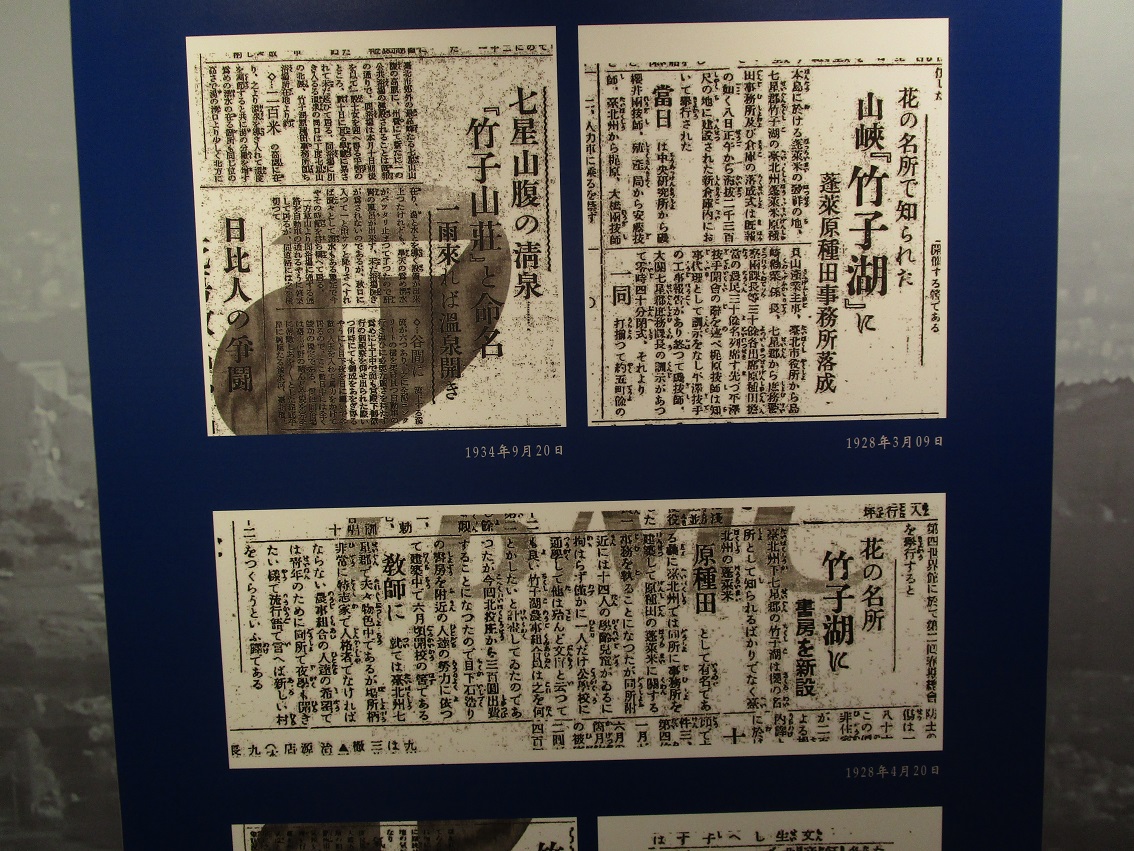

続いて、竹子湖の梅荷研習中心へ行きました。日本の統治下にあった時代に、日本からコメを持ってきて(ジャポニカ種)、コメの栽培に適した気候のこの地で品種改良を重ねました。1926年に「蓬莱米」と命名し、台湾にジャポニカ米が広がったということです。

写真3 竹子湖の梅荷研習中心(研修センター)

写真4 イネの展示

写真5 1928年、1934年の日本語で書かれた新聞記事。

2日目午前は、台北のほぼ東方の海岸部に位置する鼻頭龍洞地質公園へ行きました。案内されたジオサイトは、なぜか小学校(新北市鼻頭國民小学)の敷地内でした。ここでも小学生が太鼓で出迎えてくれました。海岸沿いには、波食台が見られました。沖の方には、太平洋側を北へ向かう黒潮と台湾海峡側から東へ向かう海流とぶつかる潮目がありました。周辺の植物は、南国らしくアダンが一面に見られました。

続いて、龍洞湾公園遊客服務中心(ビジターセンター)へ行きました。ここは、将来的に教育に関する拠点施設にしようとしているようでした。

写真6 鼻頭國民小学にて。この学校の敷地がジオサイトになっている。

写真7 アダンの木。パイナップルに似た実をつけている。

写真8 波食台が見える。

写真9 小学校に隣接するお墓。この辺りは雨が多いので、お墓に屋根がついています。一方、南部へ行くと雨が多くないので、屋根がないそうです。

さらに福隆遊客中心(ビジターセンター)へ移動し、ここで昼食の弁当を食べました。ここで少し休憩した後に、鳥石漁港から船に乗って、亀山島へ向かいました。

亀山島は、烏石漁港から東方に約10kmに位置する火山島(安山岩)で3km2弱の広さを持ち、台北から南東方向に位置しています。その名のとおり、地図を見ると亀の形をしています。以前は軍事演習場でしたが、2000年以降に、東北角海岸国家風景区に指定され、無人島ではありますが観光客にも解放されています。島には、大砲が設置されているのも見られます。

帰りの船で、少し期待していたイルカに遭遇しました。船の真下を船と同速度で泳いだり、船の近くで海面上に現れたりして、楽しませてくれました。イルカウォッチングによって、満足度が非常に高くなりました。

写真10 亀山島の全景。

写真11 亀山島に近づくと、大地に横穴を掘ったところに大砲が見えます。

写真12 亀尾湖。

写真13 亀山島のビジターセンターでは、カメやイルカのぬいぐるみが売っていました。

写真14 イルカ(瓶鼻海豚)が見られました。

その後は、礁渓へ行き、温泉に入り、夕食を済ませてから、台北へ戻りました。

今回のジオツアーでは、台湾の北東部のごく一部を見たにすぎませんが、ジオ目線で見ると、とても楽しめることがわかりました。銚子ジオパークにも共通する事項もありましたので、取り入れていきたいです。

1日目午後は、陽明山國家公園へ行きました。陽明山國家公園は、台北市の北部に位置する最高峰1,120mを有する公園です。

ここでは、まず海抜約805mに位置する小油坑へ行きました。噴気孔からさかんに噴気が出ており、硫黄の匂いもします。また、崩落地形が特徴的で、植物が見られません。その周辺では、ススキや竹が生育しているだけです。温泉の温度は約95℃ということで注意看板が掲げられていました。景観やにおいから、箱根の大涌谷を思い出すような場所でした。また、小油坑ビジターセンターへも行き、陽明山國家公園の概要に関する映像を見ました。

写真1 陽明山國家公園の小油坑。箱根の大涌谷に似ています。

写真2 噴気孔から、硫黄の匂いがする約95℃の湯が出ています。

続いて、竹子湖の梅荷研習中心へ行きました。日本の統治下にあった時代に、日本からコメを持ってきて(ジャポニカ種)、コメの栽培に適した気候のこの地で品種改良を重ねました。1926年に「蓬莱米」と命名し、台湾にジャポニカ米が広がったということです。

写真3 竹子湖の梅荷研習中心(研修センター)

写真4 イネの展示

写真5 1928年、1934年の日本語で書かれた新聞記事。

2日目午前は、台北のほぼ東方の海岸部に位置する鼻頭龍洞地質公園へ行きました。案内されたジオサイトは、なぜか小学校(新北市鼻頭國民小学)の敷地内でした。ここでも小学生が太鼓で出迎えてくれました。海岸沿いには、波食台が見られました。沖の方には、太平洋側を北へ向かう黒潮と台湾海峡側から東へ向かう海流とぶつかる潮目がありました。周辺の植物は、南国らしくアダンが一面に見られました。

続いて、龍洞湾公園遊客服務中心(ビジターセンター)へ行きました。ここは、将来的に教育に関する拠点施設にしようとしているようでした。

写真6 鼻頭國民小学にて。この学校の敷地がジオサイトになっている。

写真7 アダンの木。パイナップルに似た実をつけている。

写真8 波食台が見える。

写真9 小学校に隣接するお墓。この辺りは雨が多いので、お墓に屋根がついています。一方、南部へ行くと雨が多くないので、屋根がないそうです。

さらに福隆遊客中心(ビジターセンター)へ移動し、ここで昼食の弁当を食べました。ここで少し休憩した後に、鳥石漁港から船に乗って、亀山島へ向かいました。

亀山島は、烏石漁港から東方に約10kmに位置する火山島(安山岩)で3km2弱の広さを持ち、台北から南東方向に位置しています。その名のとおり、地図を見ると亀の形をしています。以前は軍事演習場でしたが、2000年以降に、東北角海岸国家風景区に指定され、無人島ではありますが観光客にも解放されています。島には、大砲が設置されているのも見られます。

帰りの船で、少し期待していたイルカに遭遇しました。船の真下を船と同速度で泳いだり、船の近くで海面上に現れたりして、楽しませてくれました。イルカウォッチングによって、満足度が非常に高くなりました。

写真10 亀山島の全景。

写真11 亀山島に近づくと、大地に横穴を掘ったところに大砲が見えます。

写真12 亀尾湖。

写真13 亀山島のビジターセンターでは、カメやイルカのぬいぐるみが売っていました。

写真14 イルカ(瓶鼻海豚)が見られました。

その後は、礁渓へ行き、温泉に入り、夕食を済ませてから、台北へ戻りました。

今回のジオツアーでは、台湾の北東部のごく一部を見たにすぎませんが、ジオ目線で見ると、とても楽しめることがわかりました。銚子ジオパークにも共通する事項もありましたので、取り入れていきたいです。

カテゴリー: 事務局ブログ |

カテゴリー

新着記事

アーカイブ

ブログ記事検索

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

モバイル

その他

- RSS 1.0

- 処理時間 0.058749秒