事務局ブログ

第10回JGN全国研修会

2017.05.26 Friday 14:30

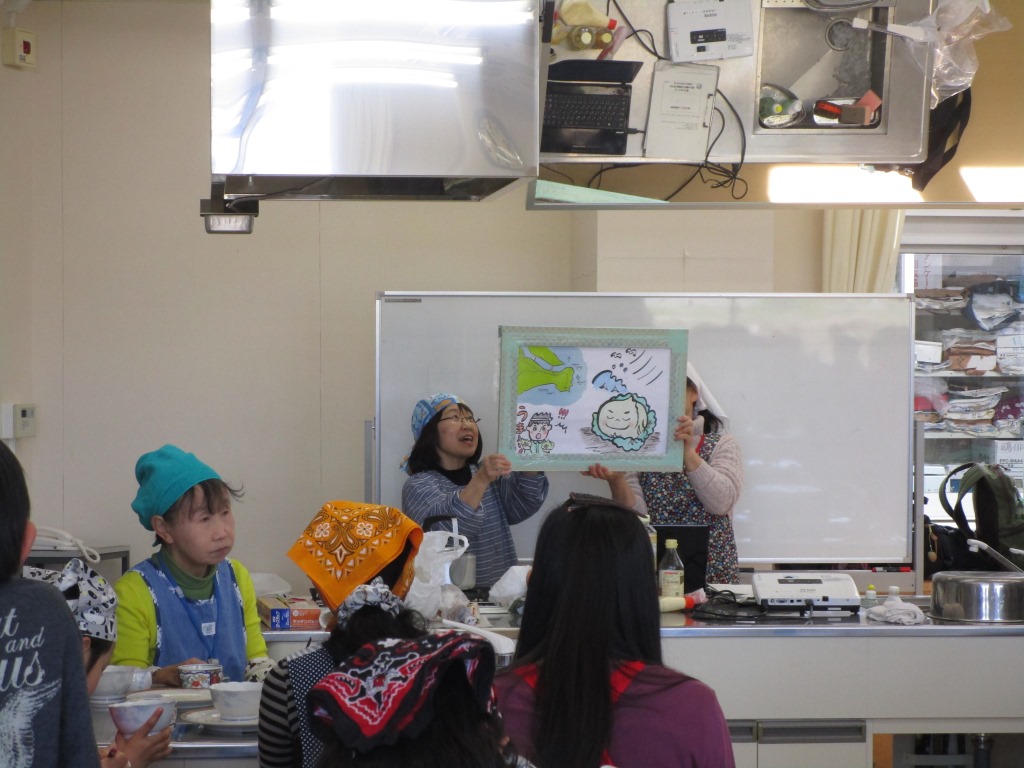

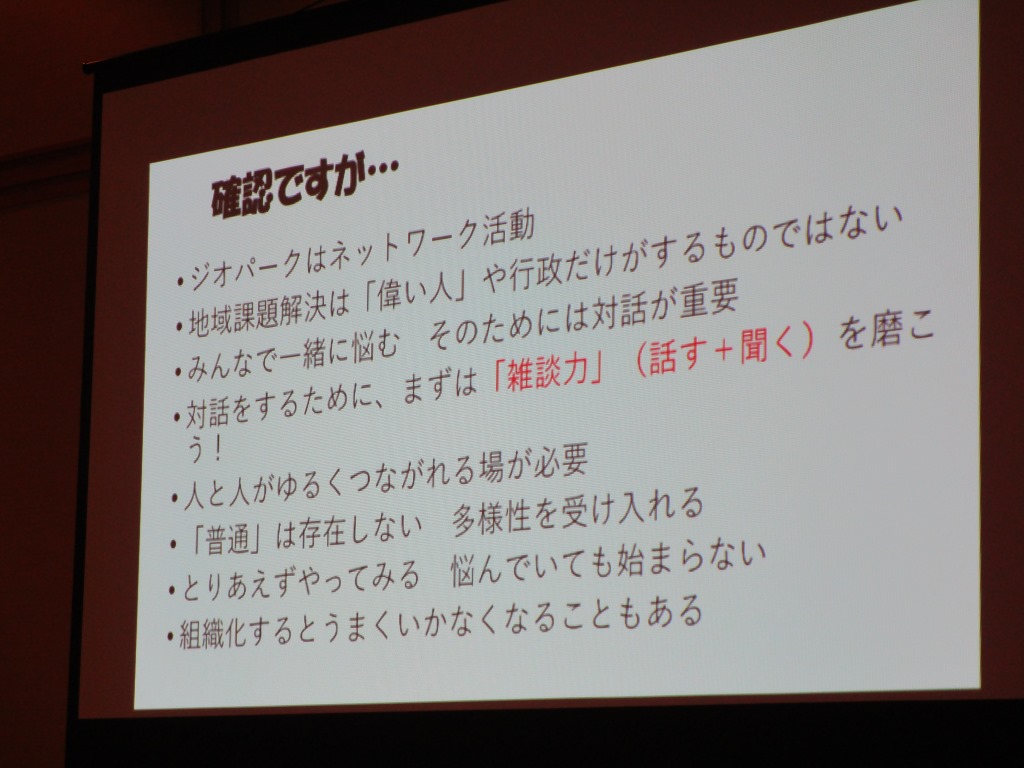

5月22日(月)に幕張において、JGN(日本ジオパークネットワーク)と文部科学省が主催する第10回JGN全国研修会に出席しました。

テーマは、「ESD(持続可能な開発のための教育)」でした。

テーマは、「ESD(持続可能な開発のための教育)」でした。

ESDで求められている資質・能力は、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることだそうです。

ESDで求められている資質・能力は、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることだそうです。

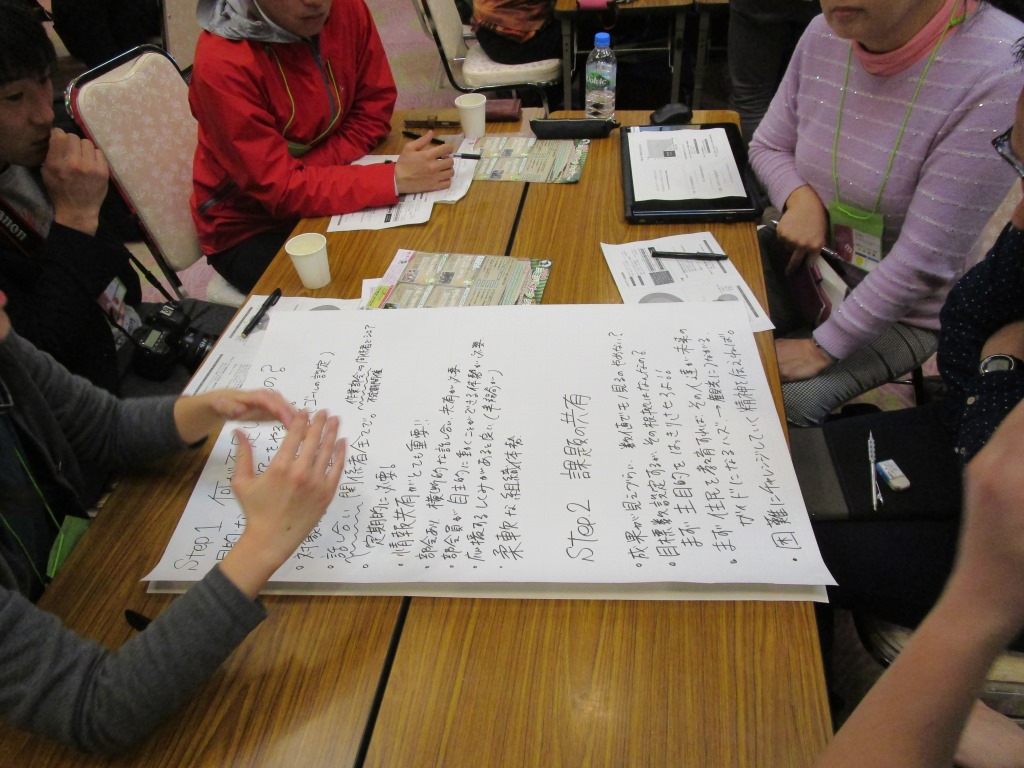

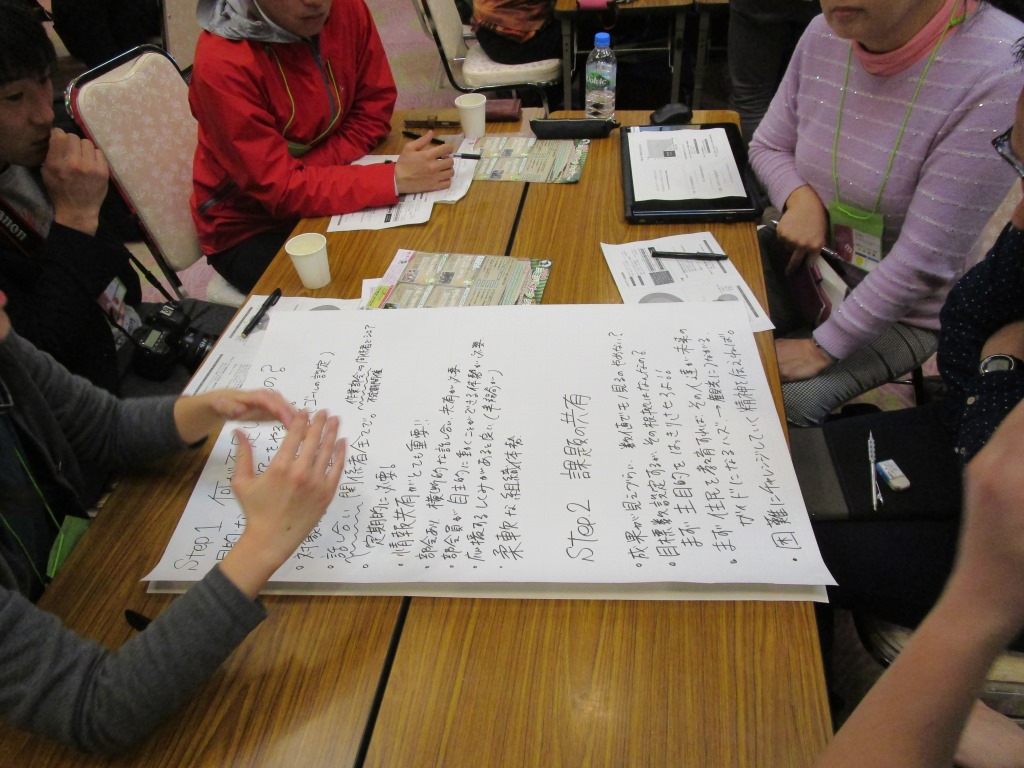

はじめに、数人のグループに分かれて、ワークショップ形式で「地域の課題」について、できるだけ多く出し合いました。

その中で、最も土台となる課題としては、ほとんどの班が「人口減少」と考えていましたが、「地域に魅力がない」、「次世代のことを考えていない」と考えている班もありました。

その中で、最も土台となる課題としては、ほとんどの班が「人口減少」と考えていましたが、「地域に魅力がない」、「次世代のことを考えていない」と考えている班もありました。

次に、出し合った地域の課題をジオ、エコ、ひとに分類しました。

次に、出し合った地域の課題をジオ、エコ、ひとに分類しました。

その上で、土台となる課題が改善された場合、他の課題に良い影響を与えうるのか、悪い影響を与えうるのか評価しました。

その上で、土台となる課題が改善された場合、他の課題に良い影響を与えうるのか、悪い影響を与えうるのか評価しました。

2つめのワークショップは、持続可能な地域社会づくりに対して、子どもたちに何を伝えるのか、キャッチコピーを作成しました。

3つめのワークショップは、ジオパークの教育について考えました。

3つめのワークショップは、ジオパークの教育について考えました。

このほかにも、ESDの実践例に関する事例紹介がありました。

ESDを始める前の子どもたちは、自尊感情が低いという状況でした。

ESDを始める前の子どもたちは、自尊感情が低いという状況でした。

しかし、地域にある荒廃した森林を子どもたちが自ら関わり、修復に協力したことによって自信がつき、自尊感情が高まったという内容でした。

しかし、地域にある荒廃した森林を子どもたちが自ら関わり、修復に協力したことによって自信がつき、自尊感情が高まったという内容でした。

また、ユネスコにおけるジオパークを活用したSDGs(持続可能な開発の目標)についての紹介もありました。

ESDは、教育内容としては、すばらしいと感じられました。

一方で、未来の子どもたちは、ますます色々なことを考えて生きていかなければならないという状況も理解できました。

一方で、未来の子どもたちは、ますます色々なことを考えて生きていかなければならないという状況も理解できました。

地質遺産と持続可能な発展をキーワードとするジオパークは、ESDに関わりながら、今後発展していくことができそうです。

はじめに、数人のグループに分かれて、ワークショップ形式で「地域の課題」について、できるだけ多く出し合いました。

2つめのワークショップは、持続可能な地域社会づくりに対して、子どもたちに何を伝えるのか、キャッチコピーを作成しました。

このほかにも、ESDの実践例に関する事例紹介がありました。

また、ユネスコにおけるジオパークを活用したSDGs(持続可能な開発の目標)についての紹介もありました。

ESDは、教育内容としては、すばらしいと感じられました。

地質遺産と持続可能な発展をキーワードとするジオパークは、ESDに関わりながら、今後発展していくことができそうです。

カテゴリー: 事務局ブログ |

春休みの親子でキャベツまるごと体験ジオツアー

2017.04.04 Tuesday 11:30

3月29日に銚子ジオパーク推進協議会主催の親子を対象とした「春休みの親子でキャベツまるごと体験ジオツアー」を開催しました。

銚子市青少年文化会館に集合して、バスに乗車して移動しました。

銚子市青少年文化会館に集合して、バスに乗車して移動しました。

バスの中でも、ゲームをして盛り上がりました。

バスの中でも、ゲームをして盛り上がりました。

まず、JAちばみどり営農センター銚子に到着したら、ジオっちょとちょーぴーのお出迎えでした。

せっかくなので、みんなで集合写真を撮りました。

せっかくなので、みんなで集合写真を撮りました。

その後、キャベツの集荷のようすを見たり、話を聞いたりしました。参加者の方から、活発な質問も出ていました。

その後、キャベツの集荷のようすを見たり、話を聞いたりしました。参加者の方から、活発な質問も出ていました。

また、キャベツに関する三択クイズが4問出ましたが、3人の小学生が全問正解して、賞品のシュークリームを手に入れました。

また、キャベツに関する三択クイズが4問出ましたが、3人の小学生が全問正解して、賞品のシュークリームを手に入れました。

(写真1)JAちばみどり営農センター銚子でジオっちょとちょーぴーのお出迎え

(写真2)JAちばみどり営農センター銚子で、キャベツのクイズ

続いて、小畑町へ行き、除草したりしないで、農薬や肥料も使わない自然農法を取り入れているキャベツ畑で、キャベツの収穫体験をしました。

周りの畑に比べて、草ぼうぼうですが、大きくて立派なキャベツでした。

周りの畑に比べて、草ぼうぼうですが、大きくて立派なキャベツでした。

おいしそうなキャベツで、みんなうれしそうでした。

おいしそうなキャベツで、みんなうれしそうでした。

(写真3)銚子市小畑町のキャベツ畑で、収穫方法について説明を聞く

(写真4)おいしそうなキャベツを収穫したよ

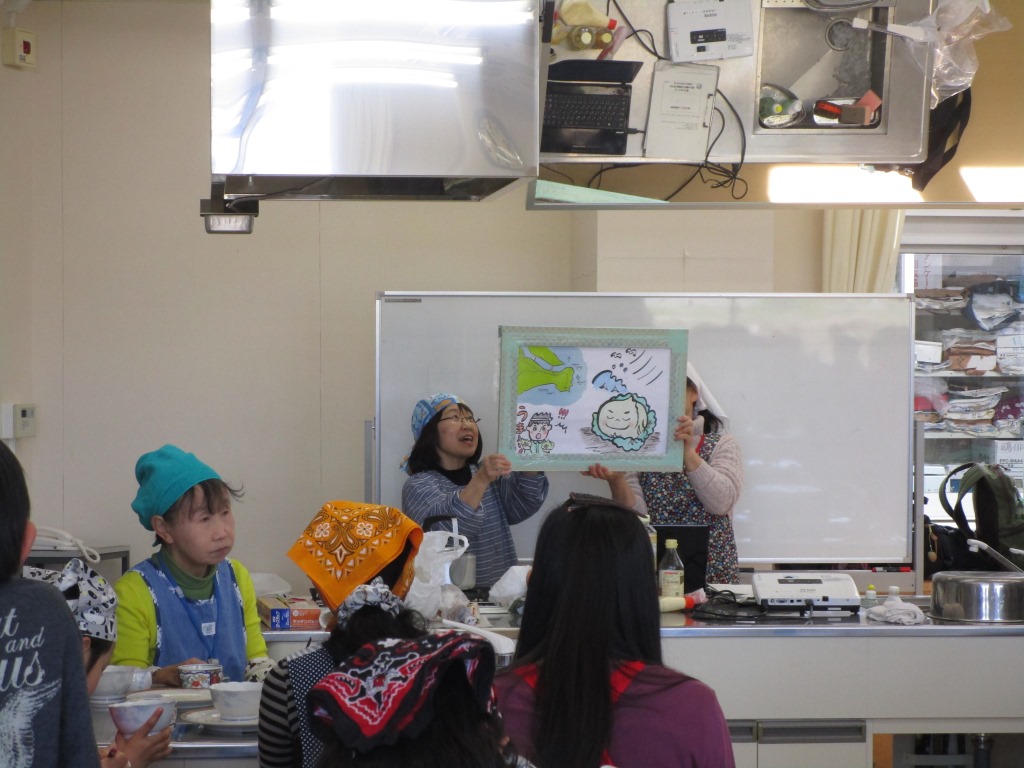

そして、銚子市市民センターの調理実習室で、採れたてキャベツを使って、焼きそば、スープ、コールスローを作りました。

ちょうどお腹も空いてきたし、自分で収穫し、取れたてキャベツを使って、みんなでいっしょに食べたので、おいしかったですよ。

ちょうどお腹も空いてきたし、自分で収穫し、取れたてキャベツを使って、みんなでいっしょに食べたので、おいしかったですよ。

(写真5)おいしい料理を作っているよ

(写真6)焼きそば、スープ、コールスローができたよ。

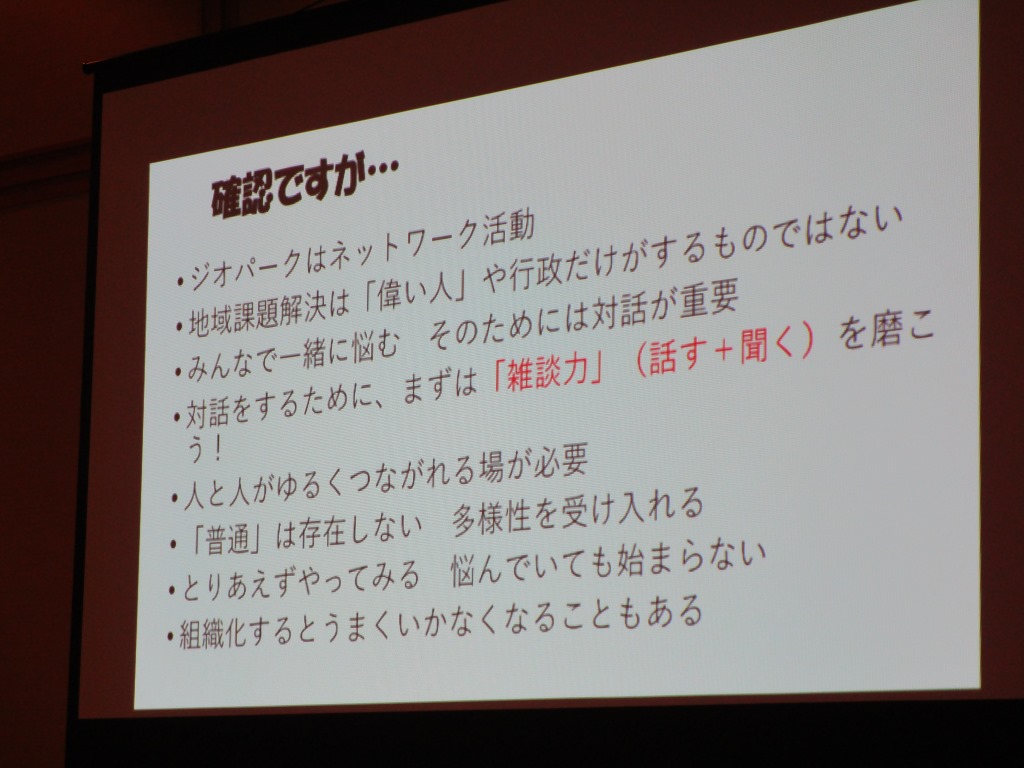

また、食事しながら、キャベツの紙芝居、ジオパークの話を聞きました。

キャベツのこともジオパークのこともよくわかりました。

キャベツのこともジオパークのこともよくわかりました。

最後に、集合写真、バスに乗ってのミニジオツアーでした。

多くの方が、楽しんでいただいて、良かったです。

多くの方が、楽しんでいただいて、良かったです。

(写真7)キャベツの紙芝居だよ

(写真8)満足したところで、記念写真!

ご協力いただきましたみなさま、どうもありがとうございました。

まず、JAちばみどり営農センター銚子に到着したら、ジオっちょとちょーぴーのお出迎えでした。

(写真1)JAちばみどり営農センター銚子でジオっちょとちょーぴーのお出迎え

(写真2)JAちばみどり営農センター銚子で、キャベツのクイズ

続いて、小畑町へ行き、除草したりしないで、農薬や肥料も使わない自然農法を取り入れているキャベツ畑で、キャベツの収穫体験をしました。

(写真3)銚子市小畑町のキャベツ畑で、収穫方法について説明を聞く

(写真4)おいしそうなキャベツを収穫したよ

そして、銚子市市民センターの調理実習室で、採れたてキャベツを使って、焼きそば、スープ、コールスローを作りました。

(写真5)おいしい料理を作っているよ

(写真6)焼きそば、スープ、コールスローができたよ。

また、食事しながら、キャベツの紙芝居、ジオパークの話を聞きました。

最後に、集合写真、バスに乗ってのミニジオツアーでした。

(写真7)キャベツの紙芝居だよ

(写真8)満足したところで、記念写真!

ご協力いただきましたみなさま、どうもありがとうございました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

JAF主催の銚子キャベツまるごとジオツアー

2017.04.04 Tuesday 11:00

3月18日にJAF(日本自動車連盟)千葉支部主催による「銚子キャベツまるごとジオツアー」が開催されました。銚子ジオパーク推進協議会も協力しました。

はじめに、銚子市青少年文化会館でキャベツの紙芝居を見て、概略を理解した後に、小畑町のキャベツ畑へ行きました。みんなでキャベツの収穫を楽しみました。ある方は、農家の方に直接交渉して、キャベツを購入していました。収穫後は、とれたてのキャベツを使って、キャベツ入りの焼きそば、コールスロー、スープを作りました。なぜ、焼きそばなのかと言えば、銚子でキャベツ栽培を始めるきっかけとなったのが、ある農家の方が、上野駅近くで、キャベツ入りの焼きそばを食べて、おいしかったことによります。できた料理は、とてもおいしかったですよ。このあとは、屏風ケ浦へ行きました。

みんな満足です。今日一日は、楽しかったですね。また機会があれば、来てくださいね。

(写真1)キャベツの紙芝居のようす

(写真2)キャベツの収穫のようす

(写真3)新鮮キャベツを使った料理体験のようす

(写真4)昼食のようす

はじめに、銚子市青少年文化会館でキャベツの紙芝居を見て、概略を理解した後に、小畑町のキャベツ畑へ行きました。みんなでキャベツの収穫を楽しみました。ある方は、農家の方に直接交渉して、キャベツを購入していました。収穫後は、とれたてのキャベツを使って、キャベツ入りの焼きそば、コールスロー、スープを作りました。なぜ、焼きそばなのかと言えば、銚子でキャベツ栽培を始めるきっかけとなったのが、ある農家の方が、上野駅近くで、キャベツ入りの焼きそばを食べて、おいしかったことによります。できた料理は、とてもおいしかったですよ。このあとは、屏風ケ浦へ行きました。

みんな満足です。今日一日は、楽しかったですね。また機会があれば、来てくださいね。

(写真1)キャベツの紙芝居のようす

(写真2)キャベツの収穫のようす

(写真3)新鮮キャベツを使った料理体験のようす

(写真4)昼食のようす

カテゴリー: 事務局ブログ |

菊地先生による銚子ジオパーク講演会

2017.04.04 Tuesday 10:40

3月16日に、銚子ジオパーク推進協議会主催の講演会が開催されました。

講師は、日本ジオパーク委員会委員で、首都大学東京大学院の菊地俊夫教授です。

講師は、日本ジオパーク委員会委員で、首都大学東京大学院の菊地俊夫教授です。

菊地先生は、昨年11月に銚子ジオパークの再認定審査の審査員として銚子に来られました。

菊地先生は、昨年11月に銚子ジオパークの再認定審査の審査員として銚子に来られました。

今回のテーマは、ジオパークと地域振興でした。

今回のテーマは、ジオパークと地域振興でした。

講演では、地域活性化を促進するために、着地型観光による、地元のアイデアを取り入れたジオツアーが効果的であること、ある地域で一つの主体が地域資源を活用した観光を振興すると持続しない場合があること(例えば、トマムリゾート、オーストラリアの元カナウィンカジオパーク)、そのためにも多様な主体が地域を支える構造が必要であることなどが説明されました。

(写真1)講演会のようす1

また、ジオパークのストーリーは、地質だけではなく、地域の生態学的資源、考古学的資源、文化的資源など多様な地域資源を含めることができるため、地域の関わりを強くして地域の活性化や持続可能な発展を可能にするという話しがありました。また、資源をいかに組み合わせるか、見せ方が重要だと話していました。

また、質疑応答では、糸魚川ジオパークは、知名度がそれほど高くないにも関わらず、マルチチャネル型であり、土台がしっかりしていること、小学生の副読本は、ジオパークに関するもので、将来子供たちが都会へ行っても、地元の自慢ができるので、見習ってほしいと話していました。

(写真2)講演会のようす2

銚子ジオパークは、他地域のジオパークにはない、コンパクトで地域資源も多様であり、銚子電鉄もあり、サイクリングも可能であるという特徴を有していること、歩いてもらうことも重要で、歩くことによって、新しい発見することがあること、夜のジオツアーを考えて、お客様に宿泊してもらうことも重要であることを話していました。

1時間半の講演会でしたが、参加者一同、熱心に耳を傾けていました。

菊地先生どうもありがとうございました。

講演では、地域活性化を促進するために、着地型観光による、地元のアイデアを取り入れたジオツアーが効果的であること、ある地域で一つの主体が地域資源を活用した観光を振興すると持続しない場合があること(例えば、トマムリゾート、オーストラリアの元カナウィンカジオパーク)、そのためにも多様な主体が地域を支える構造が必要であることなどが説明されました。

(写真1)講演会のようす1

また、ジオパークのストーリーは、地質だけではなく、地域の生態学的資源、考古学的資源、文化的資源など多様な地域資源を含めることができるため、地域の関わりを強くして地域の活性化や持続可能な発展を可能にするという話しがありました。また、資源をいかに組み合わせるか、見せ方が重要だと話していました。

また、質疑応答では、糸魚川ジオパークは、知名度がそれほど高くないにも関わらず、マルチチャネル型であり、土台がしっかりしていること、小学生の副読本は、ジオパークに関するもので、将来子供たちが都会へ行っても、地元の自慢ができるので、見習ってほしいと話していました。

(写真2)講演会のようす2

銚子ジオパークは、他地域のジオパークにはない、コンパクトで地域資源も多様であり、銚子電鉄もあり、サイクリングも可能であるという特徴を有していること、歩いてもらうことも重要で、歩くことによって、新しい発見することがあること、夜のジオツアーを考えて、お客様に宿泊してもらうことも重要であることを話していました。

1時間半の講演会でしたが、参加者一同、熱心に耳を傾けていました。

菊地先生どうもありがとうございました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

第9回日本ジオパークネットワーク全国研修会

2017.04.04 Tuesday 10:30

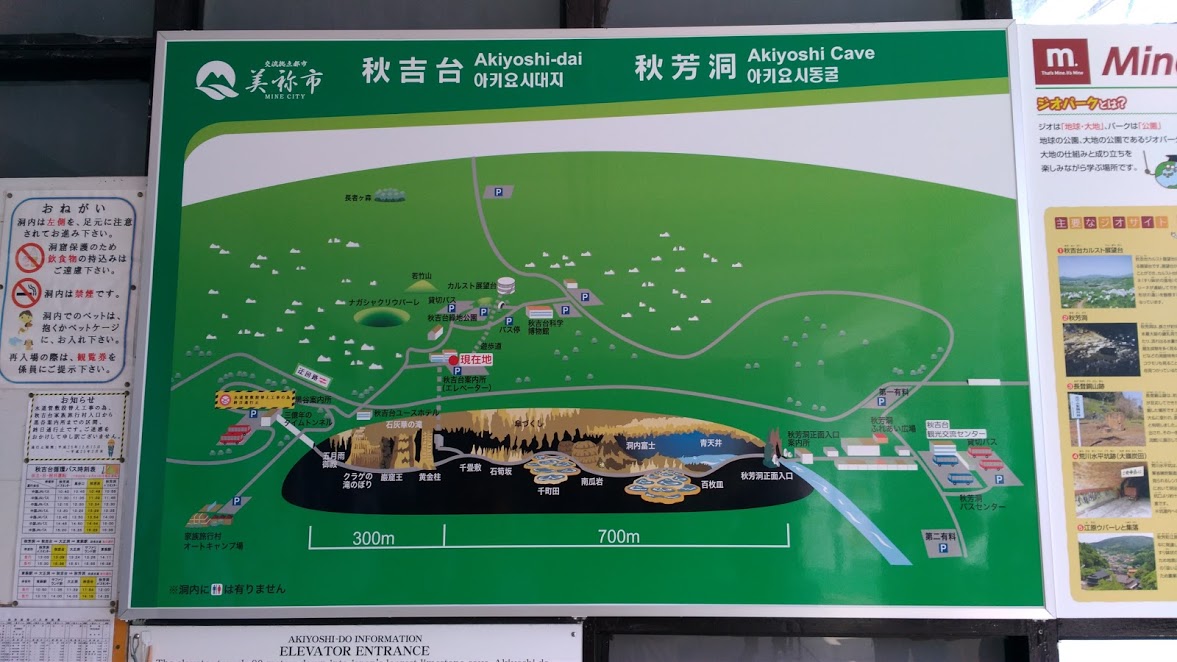

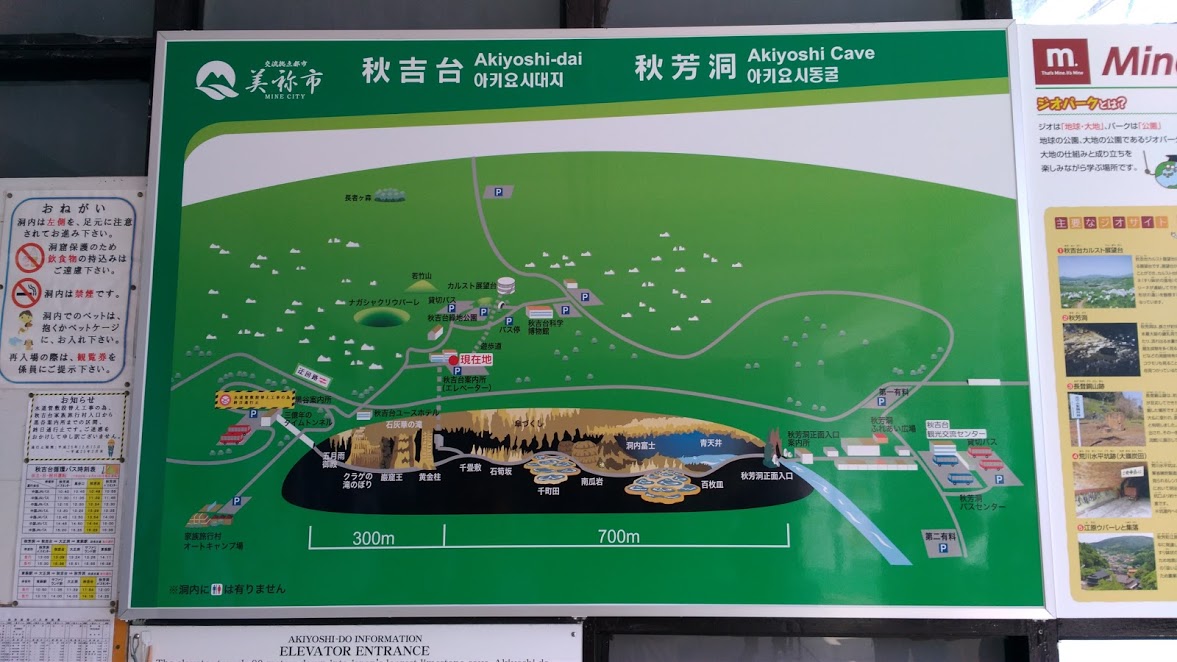

3月10日(金)〜12日(日)にかけて、山口県美祢市のMine秋吉台ジオパークへ行き、第9回日本ジオパークネットワーク全国研修会に参加しました。

銚子ジオパークからは、3名が参加しました。

銚子ジオパークからは、3名が参加しました。

今回のテーマは、「ジオツーリズムによる地域経済の好循環〜おたくのジオツアー儲かっちょる?〜」でした。

今回のテーマは、「ジオツーリズムによる地域経済の好循環〜おたくのジオツアー儲かっちょる?〜」でした。

1日目は、徳山大学の柚洞さんによる問題提起、Mine秋吉台ジオパーク推進協議会事務局長による提言が行なわれました。その後、四国西予ジオパークを担当する旅行会社から、売れないジオツアーに関する事例紹介があって、グループごとに、このジオツアーは何故売れなかったのかについて話し合いました。

(写真1)会場のようす

(写真2)柚洞さんによる問題提起

(写真3)Mine秋吉台ジオパーク推進協議会事務局長による提言

2日目午前中は、Mine秋吉台ジオパークのジオツアーでした。

5つのグループに分かれましたが、ここでは、「穴クラーベしちゃる?洞窟たんけんへLet’s GO!!」について、紹介します。

5つのグループに分かれましたが、ここでは、「穴クラーベしちゃる?洞窟たんけんへLet’s GO!!」について、紹介します。

このジオツアーのコースは、ホテル→景清穴→石窯パン工房→カルスター→秋芳洞→昼食(安富屋)→ホテルでした。

このジオツアーのコースは、ホテル→景清穴→石窯パン工房→カルスター→秋芳洞→昼食(安富屋)→ホテルでした。

景清穴は、貫通洞であるため、まるで風穴のように、冬季に標高が低いところでは気温が低く標高が高いところでは、気温が高いという煙突効果があるという説明を聞きました。実際、朝、鍾乳洞の入り口では気温が5℃程度でしたが、鍾乳洞内では、ある場所を境に急激に温度が上昇して、15℃程度になりました。また、洞内で線香に火をつけたら、煙が標高の高い出口に向かって流れていたので、実際に煙突効果が起きているのが確認できました。

(写真4)景清穴の入口、さあ鍾乳洞の中に入るぞ。

(写真5)景清穴の中、まるで探検隊です。

(写真6)線香の煙の流れを見て、煙突効果の確認をしています。

(写真7)景清穴から出るところ

次は、石窯パン工房へ行きました。秋吉台では、日本の他の地域に比べて、水の硬度が高いようです。一般的に日本の水の硬度は低く、ヨーロッパでの水の硬度は高いとの説明がありました。その理由として、日本は河川が短く急こう配であるのに対して、ヨーロッパでは河川が長く緩勾配であるため、長い時間をかけてミネラル分を補充しているためです。比較的水の硬度の高い秋吉台は、歯ごたえのあるパンができるようです。

(写真8)石窯パン工房へ

(写真9)石窯パン工房で、パンの説明

つづいて、Mine秋吉台ジオパークの拠点施設のカルスターへ行きました。秋吉台の展望台に位置しており、ジオパーク推進室、コーヒーショップがありました。ここからは、カルスト地形が一望できて、眺めのいいところでした。

(写真10)Mine秋吉台ジオパークの拠点施設のカルスター

(写真11)カルスターの内部のようす1

(写真12)カルスターの内部のようす2

続いて、秋芳洞へ行きました。もともと、入口が一つしかない鍾乳洞でしたが、観光客の利便性を考えて、人工的にもう一つ穴をあけて、貫通洞となりました。そのおかげで、鍾乳洞の柱(黄金柱)が、以前は上方から水が流れてきて、表面が黄金色に見えていたものが、現在は、柱の表面が乾燥してしまったとのことです。貫通洞となってからは、鍾乳洞の環境が急激に変化してしまったようです。そのため、観光客による収入を減らしたくないという意向もあるようですが、持続可能な発展のためにも保護・保全に関する対策を考えていく必要があるかもしれません。

(写真13)秋芳洞入口の看板。ここからエレベータに乗って80m下がる。

(写真14)黄金柱

(写真15)秋芳洞の出口

午後からは、ジオツアーのよかったところ、改善すべき点、感想・メッセージに関する感想文を書いて、グループごとに話し合いました。

(写真16)午前中のジオツアーに関する意見交換

その後、ジオパークごとに持ってきた岩石について、その岩石のキャッチコピーを考えるというワークショップを行いました。

(写真17)岩石のキャッチコピーに関するワークショップ

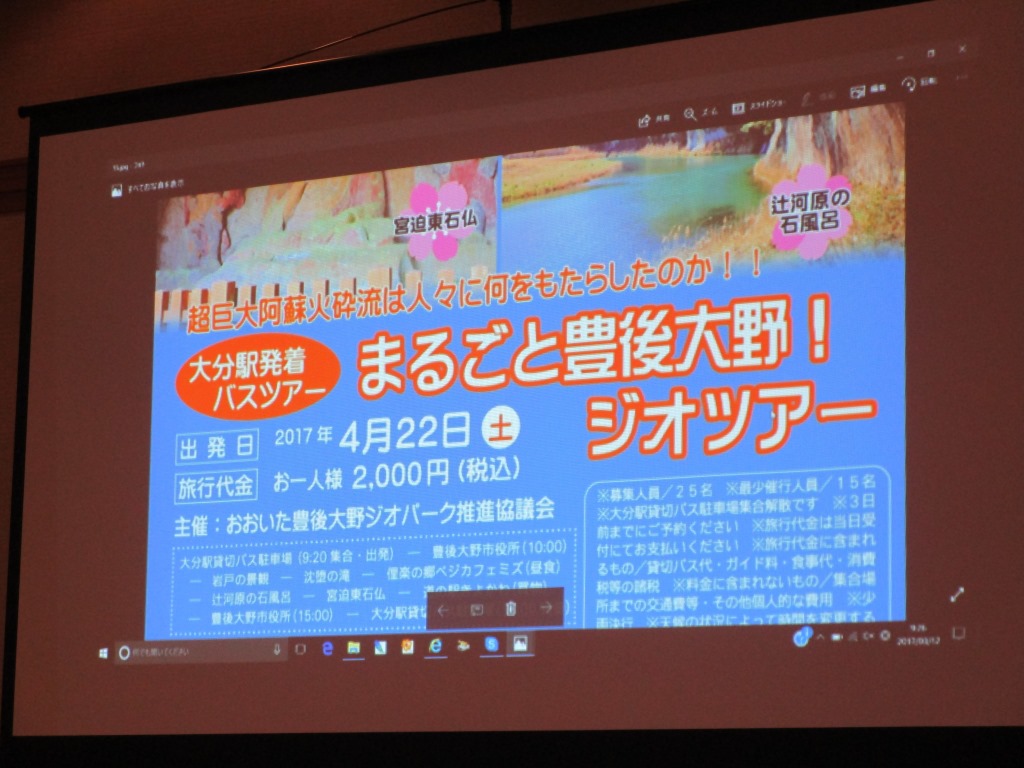

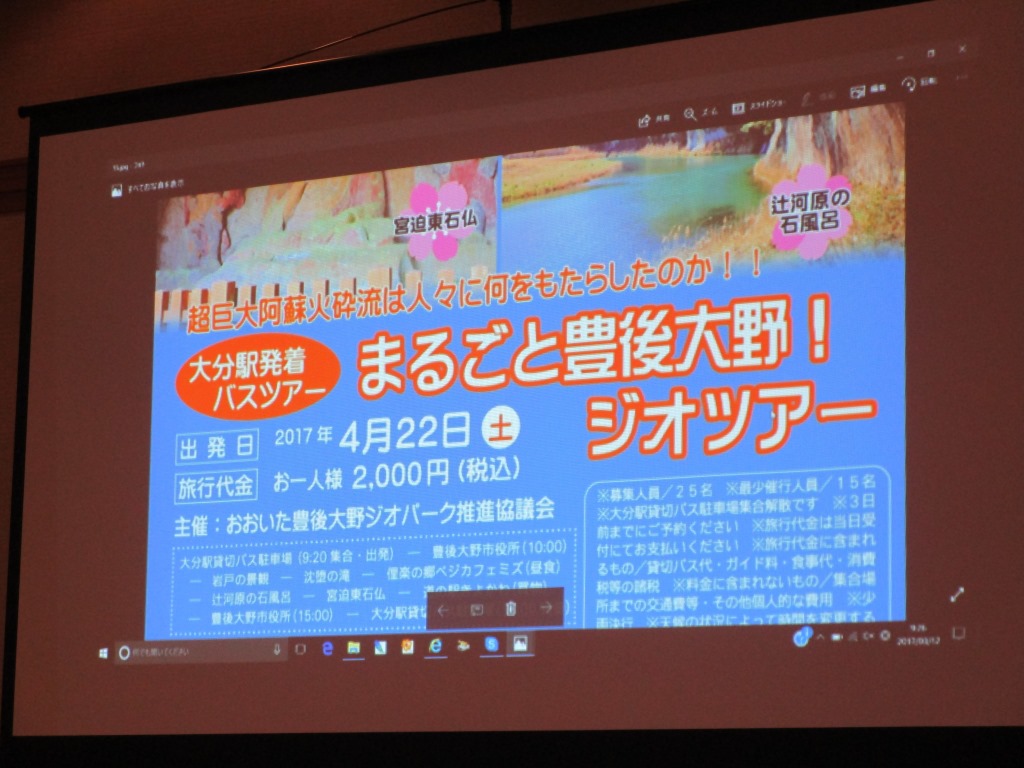

3日目は、ジオツアーとしてうまくいっている事例、おおいた豊後大野ジオパークにおける豊旅、三笠ジオパークの例、室戸ジオパークの例の発表を聞きました。その後は、各地でのジオツアー“事業化”の目標設定として、「何が不足しているのか?」、「何が足りているのか?」について、意見を出し合って、グループごとに整理しました。

(写真18)おおいた豊後大野ジオパークにおける豊旅の事例

(写真19)各地域のジオツアーにおける充足、不足に関するワークショップ

今回の研修に参加して、お客様に喜ばれるジオツアーを企画するには、地域ごとに試行錯誤しながら改善していくしかないということを感じました。

今回の研修会を準備して下さったみなさま、どうもありがとうございました。

1日目は、徳山大学の柚洞さんによる問題提起、Mine秋吉台ジオパーク推進協議会事務局長による提言が行なわれました。その後、四国西予ジオパークを担当する旅行会社から、売れないジオツアーに関する事例紹介があって、グループごとに、このジオツアーは何故売れなかったのかについて話し合いました。

(写真1)会場のようす

(写真2)柚洞さんによる問題提起

(写真3)Mine秋吉台ジオパーク推進協議会事務局長による提言

2日目午前中は、Mine秋吉台ジオパークのジオツアーでした。

景清穴は、貫通洞であるため、まるで風穴のように、冬季に標高が低いところでは気温が低く標高が高いところでは、気温が高いという煙突効果があるという説明を聞きました。実際、朝、鍾乳洞の入り口では気温が5℃程度でしたが、鍾乳洞内では、ある場所を境に急激に温度が上昇して、15℃程度になりました。また、洞内で線香に火をつけたら、煙が標高の高い出口に向かって流れていたので、実際に煙突効果が起きているのが確認できました。

(写真4)景清穴の入口、さあ鍾乳洞の中に入るぞ。

(写真5)景清穴の中、まるで探検隊です。

(写真6)線香の煙の流れを見て、煙突効果の確認をしています。

(写真7)景清穴から出るところ

次は、石窯パン工房へ行きました。秋吉台では、日本の他の地域に比べて、水の硬度が高いようです。一般的に日本の水の硬度は低く、ヨーロッパでの水の硬度は高いとの説明がありました。その理由として、日本は河川が短く急こう配であるのに対して、ヨーロッパでは河川が長く緩勾配であるため、長い時間をかけてミネラル分を補充しているためです。比較的水の硬度の高い秋吉台は、歯ごたえのあるパンができるようです。

(写真8)石窯パン工房へ

(写真9)石窯パン工房で、パンの説明

つづいて、Mine秋吉台ジオパークの拠点施設のカルスターへ行きました。秋吉台の展望台に位置しており、ジオパーク推進室、コーヒーショップがありました。ここからは、カルスト地形が一望できて、眺めのいいところでした。

(写真10)Mine秋吉台ジオパークの拠点施設のカルスター

(写真11)カルスターの内部のようす1

(写真12)カルスターの内部のようす2

続いて、秋芳洞へ行きました。もともと、入口が一つしかない鍾乳洞でしたが、観光客の利便性を考えて、人工的にもう一つ穴をあけて、貫通洞となりました。そのおかげで、鍾乳洞の柱(黄金柱)が、以前は上方から水が流れてきて、表面が黄金色に見えていたものが、現在は、柱の表面が乾燥してしまったとのことです。貫通洞となってからは、鍾乳洞の環境が急激に変化してしまったようです。そのため、観光客による収入を減らしたくないという意向もあるようですが、持続可能な発展のためにも保護・保全に関する対策を考えていく必要があるかもしれません。

(写真13)秋芳洞入口の看板。ここからエレベータに乗って80m下がる。

(写真14)黄金柱

(写真15)秋芳洞の出口

午後からは、ジオツアーのよかったところ、改善すべき点、感想・メッセージに関する感想文を書いて、グループごとに話し合いました。

(写真16)午前中のジオツアーに関する意見交換

その後、ジオパークごとに持ってきた岩石について、その岩石のキャッチコピーを考えるというワークショップを行いました。

(写真17)岩石のキャッチコピーに関するワークショップ

3日目は、ジオツアーとしてうまくいっている事例、おおいた豊後大野ジオパークにおける豊旅、三笠ジオパークの例、室戸ジオパークの例の発表を聞きました。その後は、各地でのジオツアー“事業化”の目標設定として、「何が不足しているのか?」、「何が足りているのか?」について、意見を出し合って、グループごとに整理しました。

(写真18)おおいた豊後大野ジオパークにおける豊旅の事例

(写真19)各地域のジオツアーにおける充足、不足に関するワークショップ

今回の研修に参加して、お客様に喜ばれるジオツアーを企画するには、地域ごとに試行錯誤しながら改善していくしかないということを感じました。

今回の研修会を準備して下さったみなさま、どうもありがとうございました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

カテゴリー

新着記事

アーカイブ

ブログ記事検索

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

モバイル

その他

- RSS 1.0

- 処理時間 0.067087秒