事務局ブログ

銚子の地盤は、本当に強いのか?

2013.06.06 Thursday 12:30

銚子の地盤は強いと聞くことがあるが、本当に強いのでしょうか?

それが本当かどうか、銚子付近の過去の震度を調べてみました。

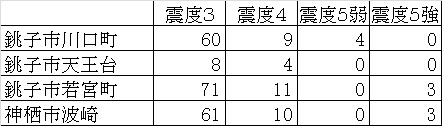

銚子付近には、銚子気象台(川口町)、愛宕山近く(天王台)、銚子市役所(若宮町)、神栖市波崎(太田)の4台が設置されています。この4台を比較するために、2007年7月3日(天王台における地震計設置の翌日)から2013年5月31日の震度の統計を調べてみました。

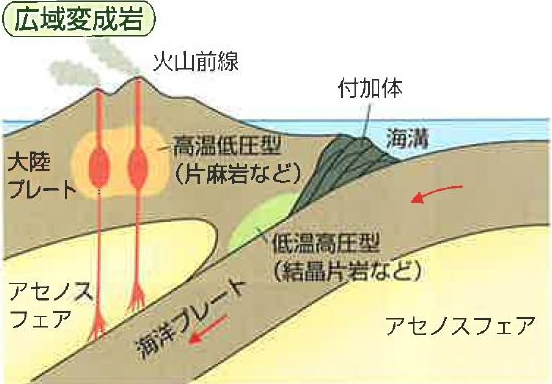

表1 2007年7月3日から2013年5月31日までの震度の統計(気象庁ウェブサイトより)

(http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/shindo_index.html)

表1を見ると、この期間に銚子市川口町、銚子市若宮町、神栖市波崎は、震度5弱以上の地震が3〜4回記録されています。一方で、銚子市天王台は、震度5弱以上が記録されておらず、ざっと見て銚子市川口町よりも震度の階級が1小さいことがわかりました。銚子市天王台は、他の3地域よりも揺れが小さいのです。その理由としては、ご存じのように、愛宕山層群(中生代ジュラ紀)の硬い岩盤が土台となっているからです。

この結果からわかるように、愛宕山付近の地盤は、川口町、若宮町、波崎よりも強いんですね。

続き▽

それが本当かどうか、銚子付近の過去の震度を調べてみました。

銚子付近には、銚子気象台(川口町)、愛宕山近く(天王台)、銚子市役所(若宮町)、神栖市波崎(太田)の4台が設置されています。この4台を比較するために、2007年7月3日(天王台における地震計設置の翌日)から2013年5月31日の震度の統計を調べてみました。

表1 2007年7月3日から2013年5月31日までの震度の統計(気象庁ウェブサイトより)

(http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/shindo_index.html)

表1を見ると、この期間に銚子市川口町、銚子市若宮町、神栖市波崎は、震度5弱以上の地震が3〜4回記録されています。一方で、銚子市天王台は、震度5弱以上が記録されておらず、ざっと見て銚子市川口町よりも震度の階級が1小さいことがわかりました。銚子市天王台は、他の3地域よりも揺れが小さいのです。その理由としては、ご存じのように、愛宕山層群(中生代ジュラ紀)の硬い岩盤が土台となっているからです。

この結果からわかるように、愛宕山付近の地盤は、川口町、若宮町、波崎よりも強いんですね。

続き▽

カテゴリー: 事務局ブログ |

下仁田ジオパークへ訪問

2013.05.31 Friday 21:00

5月の大型連休中に、群馬県南西部に位置する下仁田ジオパークへ行きました。

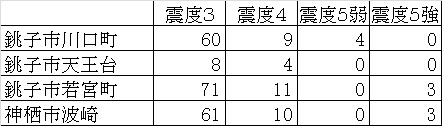

はじめは国指定史跡「荒船風穴」へ行きました。風穴は、岩礫のすきまから1年中温度変化が少ない冷涼な空気が流れる出る場所です。その冷たい温度を利用して、かつては、その風穴で蚕種を貯蔵していたようです。訪問したときは、外気が約19℃でしたが、風穴の温度は1℃程度でした。手を近づけてみると冷たい空気が流れ出ているのが感じられました。

風穴はこちら

蚕種貯蔵所跡の風穴

現在の風穴の温度は?

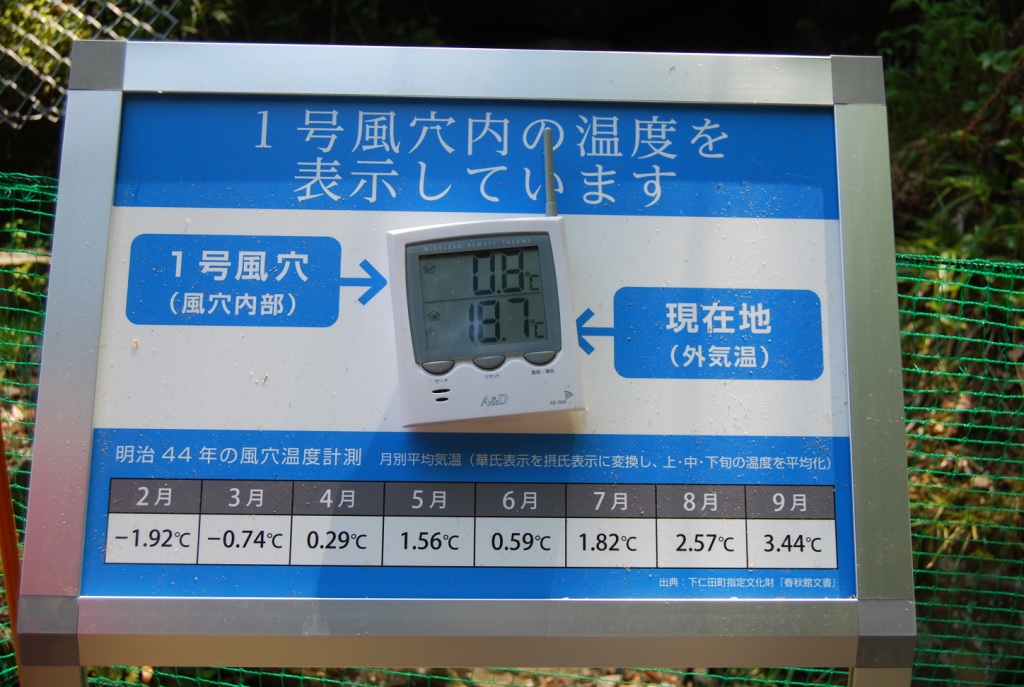

次に、下仁田町は、中央構造線の東の延長が通過しています。この中央構造線の南には、白亜紀に堆積物が低温高圧による変成を受けた結晶片岩(三波川結晶片岩)が存在しています。銚子ジオパークにもある犬岩などのジュラ紀の付加体の領域よりももう少し深く潜り込んで、変成作用を受けて、その後隆起したものです。

結晶片岩と付加体のできる位置(地学図表、浜島書店のp62より)

下仁田町の鏑川にある青岩公園の三波川結晶片岩

最後に、下仁田町自然史館に行きました。入口では、ジオパークを紹介するビデオを見せてくださいました。展示室では、岩石、地形の模型、地質の解説などが展示されておりました。

下仁田町自然史館

説明板

コンニャク食べ放題200円にも行ってきました。

他のジオパークへ行くと、いろいろと勉強になりますね

はじめは国指定史跡「荒船風穴」へ行きました。風穴は、岩礫のすきまから1年中温度変化が少ない冷涼な空気が流れる出る場所です。その冷たい温度を利用して、かつては、その風穴で蚕種を貯蔵していたようです。訪問したときは、外気が約19℃でしたが、風穴の温度は1℃程度でした。手を近づけてみると冷たい空気が流れ出ているのが感じられました。

風穴はこちら

蚕種貯蔵所跡の風穴

現在の風穴の温度は?

次に、下仁田町は、中央構造線の東の延長が通過しています。この中央構造線の南には、白亜紀に堆積物が低温高圧による変成を受けた結晶片岩(三波川結晶片岩)が存在しています。銚子ジオパークにもある犬岩などのジュラ紀の付加体の領域よりももう少し深く潜り込んで、変成作用を受けて、その後隆起したものです。

結晶片岩と付加体のできる位置(地学図表、浜島書店のp62より)

下仁田町の鏑川にある青岩公園の三波川結晶片岩

最後に、下仁田町自然史館に行きました。入口では、ジオパークを紹介するビデオを見せてくださいました。展示室では、岩石、地形の模型、地質の解説などが展示されておりました。

下仁田町自然史館

説明板

コンニャク食べ放題200円にも行ってきました。

他のジオパークへ行くと、いろいろと勉強になりますね

カテゴリー: 事務局ブログ |

5月の海辺の野鳥

2013.05.31 Friday 12:30

5月のある日、長崎鼻に近い海岸へ行き、海辺の野鳥を観察しました。この時期には、シギ・チドリ類などの渡り鳥がよく見られるからです。

海岸で見られた種

・キョウジョシギは、赤黒白の模様が特徴的です。岩場のある汀線付近で見られます。じっとしていると見つけるのが困難ですが、鳴き声を出したり、移動したりしたときに見つけることができます。

・キアシシギは、黄色い足が目印のひとつで、ピューイと特徴的な声を出します。岩場のある汀線付近で見られます。じっとしていると見つけるのが困難ですが、鳴き声を出したり、移動したりしたときに見つけることができます。

・チュウシャクシギは、嘴の長さや体長が、ダイシャクシギより短く、コシャクシギより長いです。海岸や水田でも見られます。

・アジサシは、カモメ科の鳥で、嘴の色が黒です。100羽程度の群れとなって、汀線付近で見られました。冬はオーストラリアなど南半球に生息しているようです。

・コアジサシは、カモメ科の鳥です。アジサシより小さく、嘴の色が黄色です。あまり群れにならないで、数羽程度が上空を飛んでいるのが見られました。ときどき、上空でホバリングして、水中にダイビングをして魚を捕らえるのが特徴的です。

・クロサギは、海岸で見られるサギの仲間です。

沖の方で見られた種

・オオミズナギドリ・・・海岸から数百m沖の方を見ると、おびただしい個体数のオオミズナギドリが見られました。肉眼では、確認が困難ですが、30倍程度の望遠鏡を使うと、見ることができます。オオミズナギドリは、イワシを食べるようです。銚子は、イワシの陸揚量が国内で最も多いので、イワシを食べる鳥が集まるのもわかるような気がします。

上記の種の多くは、冬季に赤道から南半球に生息し、夏季に日本より北方に移動します。見方を変えれば、旅をしながら各地のジオの恵みを受けているように見えます。

銚子は、多様な環境を持った海岸線があるために、色々な生き物が見られるので、生態系としても非常に恵まれた場所です。(鳥の写真がなくて、すみません)

望遠鏡で、宝満よりも遠いところを見ると、非常に多数のオオミズナギドリが飛んでいるのが見られました。

海岸で見られた種

・キョウジョシギは、赤黒白の模様が特徴的です。岩場のある汀線付近で見られます。じっとしていると見つけるのが困難ですが、鳴き声を出したり、移動したりしたときに見つけることができます。

・キアシシギは、黄色い足が目印のひとつで、ピューイと特徴的な声を出します。岩場のある汀線付近で見られます。じっとしていると見つけるのが困難ですが、鳴き声を出したり、移動したりしたときに見つけることができます。

・チュウシャクシギは、嘴の長さや体長が、ダイシャクシギより短く、コシャクシギより長いです。海岸や水田でも見られます。

・アジサシは、カモメ科の鳥で、嘴の色が黒です。100羽程度の群れとなって、汀線付近で見られました。冬はオーストラリアなど南半球に生息しているようです。

・コアジサシは、カモメ科の鳥です。アジサシより小さく、嘴の色が黄色です。あまり群れにならないで、数羽程度が上空を飛んでいるのが見られました。ときどき、上空でホバリングして、水中にダイビングをして魚を捕らえるのが特徴的です。

・クロサギは、海岸で見られるサギの仲間です。

沖の方で見られた種

・オオミズナギドリ・・・海岸から数百m沖の方を見ると、おびただしい個体数のオオミズナギドリが見られました。肉眼では、確認が困難ですが、30倍程度の望遠鏡を使うと、見ることができます。オオミズナギドリは、イワシを食べるようです。銚子は、イワシの陸揚量が国内で最も多いので、イワシを食べる鳥が集まるのもわかるような気がします。

上記の種の多くは、冬季に赤道から南半球に生息し、夏季に日本より北方に移動します。見方を変えれば、旅をしながら各地のジオの恵みを受けているように見えます。

銚子は、多様な環境を持った海岸線があるために、色々な生き物が見られるので、生態系としても非常に恵まれた場所です。(鳥の写真がなくて、すみません)

望遠鏡で、宝満よりも遠いところを見ると、非常に多数のオオミズナギドリが飛んでいるのが見られました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

イトマキヒトデ

2013.05.31 Friday 12:30

5月に、銚子の南東端に位置する長崎鼻に近い海岸へ行きました。

長崎鼻に近い海岸は、古銅輝石安山岩が主体となった磯です。

行ったときは、大潮の干潮時で、宝満まで歩いて行けるほどでした。海中をよくみると、宝満に近い場所で、大潮の干潮時に海水が少し浸っている程度の海水中に、イトマキヒトデが多数見られました。そうすると、イトマキヒトデは、岩場のあるところで、ほぼ同じ水深の位置に好んで生息しているように見えました。そこで、小潮の干潮時に、同じく海水が少し浸っている程度の海水中に、イトマキヒトデが見られるかどうか探してみましたが、探した範囲では、見つけられませんでした。

ほかの季節にも、同じような環境に好んで生息しているのか興味のあるところです。

また、銚子周辺の磯場は、南側では砂浜が九十九里浜南端の太東埼まで続き、北側では砂浜が大洗まで続いているので、貴重な環境です。銚子の磯場にいるイトマキヒトデは、他地域とイトマキヒトデとの交流が困難だと思われるので、ひょっとしたら遺伝的にも面白いかもしれませんね。

長崎鼻に近い海岸は、古銅輝石安山岩が主体となった磯です。

行ったときは、大潮の干潮時で、宝満まで歩いて行けるほどでした。海中をよくみると、宝満に近い場所で、大潮の干潮時に海水が少し浸っている程度の海水中に、イトマキヒトデが多数見られました。そうすると、イトマキヒトデは、岩場のあるところで、ほぼ同じ水深の位置に好んで生息しているように見えました。そこで、小潮の干潮時に、同じく海水が少し浸っている程度の海水中に、イトマキヒトデが見られるかどうか探してみましたが、探した範囲では、見つけられませんでした。

ほかの季節にも、同じような環境に好んで生息しているのか興味のあるところです。

また、銚子周辺の磯場は、南側では砂浜が九十九里浜南端の太東埼まで続き、北側では砂浜が大洗まで続いているので、貴重な環境です。銚子の磯場にいるイトマキヒトデは、他地域とイトマキヒトデとの交流が困難だと思われるので、ひょっとしたら遺伝的にも面白いかもしれませんね。

カテゴリー: 事務局ブログ |

銚子で採れた鉄の原料 ―砂鉄―

2013.05.28 Tuesday 12:30

明治6年から昭和28年頃まで、現在の外川漁港付近で、「犬若鉱山」という鉱山が存在し、砂鉄を採取していたらしい。

小さいときに、磁石を持って児童公園の砂場へ行き、磁石に吸いつく砂鉄を面白がって遊んだ人も多いだろう。その砂鉄がかつての貴重な資源であったようだ。銚子にも、このようなジオの恵みがあったのだ。

以下は、「植野英夫, 2012, 明治以降の千葉県における砂鉄採取について、千葉県立現代産業科学館研究報告、18,1-16」から抜粋したものである。

・明治維新後、富国強兵政策を推し進めるために、製鉄業は最も重要な産業であった。明治22年(1889)では、国内鉄類の約8割が、海外からの輸入であった。海外依存度を弱めるために、国内資源の開発が勧められた。

・「近年砂鉄熱の勃興するに至り第一種の砂鉄は勿論…、(中略)本邦鉄原料として最も有望なるものと称するに至れり。」 (長谷川 1921)

・「太平洋に面する長生郡、海上郡、夷隅郡に分布し総計100万坪に達し海上郡は犬吠埼に近き高神、飯岡町付近最も広大にして、…。」 (村上 1917)

(高神村の鉱山の面積は、飯岡町のおよそ1/10)

・戦後は鉄鉱石不足が深刻となり、(中略)磁鉄鉱を主とする砂鉄利用も図られた。稼行価値がある鉱床は現世もしくは洪積世に生成されたもので、日本列島のいたるところにみられた。

・高度成長期における製鉄は、高品質の大量生産へと移行し、生産率や品質が劣る砂鉄利用は廃れていった。

*犬若鉱山*

所在地:銚子市高神

沿革等:明治6年に始まるという。明治30年に山口藤兵衛により鉱区設定、第二次大戦中は小規模稼行し、昭和27・28年にカネヤス鉱産株式会社が採取。海浜砂鉄鉱床はほとんど見られない。

小さいときに、磁石を持って児童公園の砂場へ行き、磁石に吸いつく砂鉄を面白がって遊んだ人も多いだろう。その砂鉄がかつての貴重な資源であったようだ。銚子にも、このようなジオの恵みがあったのだ。

以下は、「植野英夫, 2012, 明治以降の千葉県における砂鉄採取について、千葉県立現代産業科学館研究報告、18,1-16」から抜粋したものである。

・明治維新後、富国強兵政策を推し進めるために、製鉄業は最も重要な産業であった。明治22年(1889)では、国内鉄類の約8割が、海外からの輸入であった。海外依存度を弱めるために、国内資源の開発が勧められた。

・「近年砂鉄熱の勃興するに至り第一種の砂鉄は勿論…、(中略)本邦鉄原料として最も有望なるものと称するに至れり。」 (長谷川 1921)

・「太平洋に面する長生郡、海上郡、夷隅郡に分布し総計100万坪に達し海上郡は犬吠埼に近き高神、飯岡町付近最も広大にして、…。」 (村上 1917)

(高神村の鉱山の面積は、飯岡町のおよそ1/10)

・戦後は鉄鉱石不足が深刻となり、(中略)磁鉄鉱を主とする砂鉄利用も図られた。稼行価値がある鉱床は現世もしくは洪積世に生成されたもので、日本列島のいたるところにみられた。

・高度成長期における製鉄は、高品質の大量生産へと移行し、生産率や品質が劣る砂鉄利用は廃れていった。

*犬若鉱山*

所在地:銚子市高神

沿革等:明治6年に始まるという。明治30年に山口藤兵衛により鉱区設定、第二次大戦中は小規模稼行し、昭和27・28年にカネヤス鉱産株式会社が採取。海浜砂鉄鉱床はほとんど見られない。

カテゴリー: 事務局ブログ |

カテゴリー

新着記事

アーカイブ

ブログ記事検索

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

モバイル

その他

- RSS 1.0

- 処理時間 0.121765秒