事務局ブログ

千葉県立中央博物館の視察

2013.08.06 Tuesday 17:30

銚子ジオパーク推進市民の会の行事で、千葉県立中央博物館の銚子ジオパーク関係の展示を視察してきました。

千葉県立中央博物館には、「房総の自然誌」、「房総の歴史」、「自然と人間のかかわり」の3つの主要な展示室があります。今回視察したところは、「房総の自然誌」の中の房総の地学展示室と生物の分類展示室でした。

房総の地学展示室は、時代の古い順に展示されており、「房総最古の地層」や「銚子地域の地質」として銚子が紹介されておりました。 また、銚子で見られる岩石や化石も多数展示されておりました。

また、銚子で見られる岩石や化石も多数展示されておりました。

図1 展示室で説明を聞いている様子

印象に残ったのは、海底の地形模型で、銚子沖のプレート境界付近に、第一鹿島海山というのがあるのを知りました。海洋プレートに載っているのですが、日本海溝に接近しており、まもなく大陸プレートの下に潜り込みそうなようすでした。

生物の分類展示室では、銚子からシダ化石が産出するということを知りました。それは当時温暖な気候であった中生代白亜紀のシダで、現在は熱帯、亜熱帯に分布しているそうです。

また、ジオパークのポスター展示中で、銚子ジオパークが大きく紹介されており、銚子ジオパークのパンフレットが置かれていました。どうもありがとうございます。

千葉県立中央博物館は、広くて、今回は全部見られませんでしたが、また今度、時間のあるときに見に行きたいです。

千葉県立中央博物館には、「房総の自然誌」、「房総の歴史」、「自然と人間のかかわり」の3つの主要な展示室があります。今回視察したところは、「房総の自然誌」の中の房総の地学展示室と生物の分類展示室でした。

房総の地学展示室は、時代の古い順に展示されており、「房総最古の地層」や「銚子地域の地質」として銚子が紹介されておりました。

図1 展示室で説明を聞いている様子

印象に残ったのは、海底の地形模型で、銚子沖のプレート境界付近に、第一鹿島海山というのがあるのを知りました。海洋プレートに載っているのですが、日本海溝に接近しており、まもなく大陸プレートの下に潜り込みそうなようすでした。

生物の分類展示室では、銚子からシダ化石が産出するということを知りました。それは当時温暖な気候であった中生代白亜紀のシダで、現在は熱帯、亜熱帯に分布しているそうです。

また、ジオパークのポスター展示中で、銚子ジオパークが大きく紹介されており、銚子ジオパークのパンフレットが置かれていました。どうもありがとうございます。

千葉県立中央博物館は、広くて、今回は全部見られませんでしたが、また今度、時間のあるときに見に行きたいです。

カテゴリー: 事務局ブログ |

犬岩の見学会

2013.08.06 Tuesday 17:00

7月20日に、銚子ジオパーク推進市民の会が主催する犬岩の現地見学会に参加しました。天気も穏やかで、多くの方が、参加しておりました。

犬岩は、千葉県で最も古い時期に形成された地層のひとつで、中生代ジュラ紀の付加体です。犬岩は、犬のように見える岩です。その犬岩の耳が、今にも取れそうに見えるのですが、頑丈についているようです。このジュラ紀の岩体と、新第三紀の火山灰が含まれた地層が不整合で隣接している部分もあります。これらは互いに大きな年代の隔たりがありますが、隣同士というのが不思議ですね。

図1 犬岩の前で、ジオガイドの説明を聞く参加者

ところで、たまたま目を海の方へ向けてみると、野鳥が飛んでいるのが見えました。双眼鏡を持っていなかったのですが、写真を撮って確認したところキアシシギ4羽でした。これらキアシシギは、早くも北方から南方へ渡る途中で、犬岩の海岸に立ち寄ったものと見られます。これから暑くなろうとしているのに、なぜもう南方へ行くのかと不思議に思います。

図2 海岸で見られたキアシシギ4羽

また、少し高いところに、あざやかな黄色い植物の花が咲いているのが見られました。ユリ科のハマカンゾウです。 これはニッコウキスゲ(ゼンテイカ)に近い種(同じ属)です。

これはニッコウキスゲ(ゼンテイカ)に近い種(同じ属)です。

図3 鮮やかな黄色で存在感のあるハマカンゾウ

犬岩を歩いて、貴重な地層だけではなく、ジオの恵みも感じることができました。

犬岩は、千葉県で最も古い時期に形成された地層のひとつで、中生代ジュラ紀の付加体です。犬岩は、犬のように見える岩です。その犬岩の耳が、今にも取れそうに見えるのですが、頑丈についているようです。このジュラ紀の岩体と、新第三紀の火山灰が含まれた地層が不整合で隣接している部分もあります。これらは互いに大きな年代の隔たりがありますが、隣同士というのが不思議ですね。

図1 犬岩の前で、ジオガイドの説明を聞く参加者

ところで、たまたま目を海の方へ向けてみると、野鳥が飛んでいるのが見えました。双眼鏡を持っていなかったのですが、写真を撮って確認したところキアシシギ4羽でした。これらキアシシギは、早くも北方から南方へ渡る途中で、犬岩の海岸に立ち寄ったものと見られます。これから暑くなろうとしているのに、なぜもう南方へ行くのかと不思議に思います。

図2 海岸で見られたキアシシギ4羽

また、少し高いところに、あざやかな黄色い植物の花が咲いているのが見られました。ユリ科のハマカンゾウです。

図3 鮮やかな黄色で存在感のあるハマカンゾウ

犬岩を歩いて、貴重な地層だけではなく、ジオの恵みも感じることができました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

砂浜の河川流路の変動

2013.07.31 Wednesday 19:30

以前にある河川の流路が、荒天後に急激に変化したのを見て、驚いたことがあります。そんな河川流路の変動をいつか写真で記録してみたいと思っておりました。2010年にそんな機会に恵まれて、4月から12月にかけて、銚子から近い神栖市須田浜で写真撮影を行いました。

この写真は、砂丘頂部から海側を見た砂浜の河川です。この河川は、向かって右側(南方)へ大きく蛇行しています。

図1 2010年4月20日撮影

この河川に、4月22日に重機が入って、河川流路を直線にする工事が行われました。図2は、その翌日の4月23日に撮影されたものです。これを見ると、蛇行区間には、ほとんど水が流れていません。早くも、直線化された川で、若干の蛇行が始まりました。

図2 2010年4月23日撮影

その2週間後の写真(図3)によれば、さらに蛇行が大きくなりました。図1の蛇行区間には、水が流れておりませんが、周囲よりやや標高が低くて、砂が湿っているように見えます。

図3 2010年5月6日撮影

図4を見ると、もう少し蛇行が大きくなっています。特徴的なのは、図1の蛇行区間で、植物の繁茂が見られることです。周辺に比べて、水を得やすいのが原因だと思われます。また、右岸側の手前の方でも、植物が繁茂しております。

図4 2010年7月16日撮影

図5を見ると、さらに蛇行が大きくなっています。図1の蛇行区間の植物も面積が広がりました。4月からこのころまでは、植物への攪乱が見られないことから、海水の影響をほとんど受けてないと思われます。

図5 2010年9月8日撮影

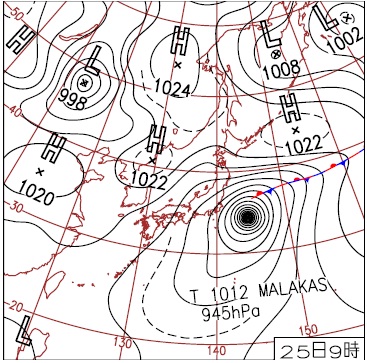

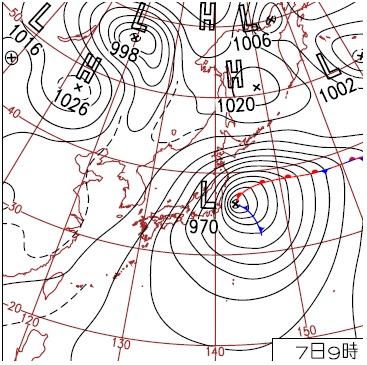

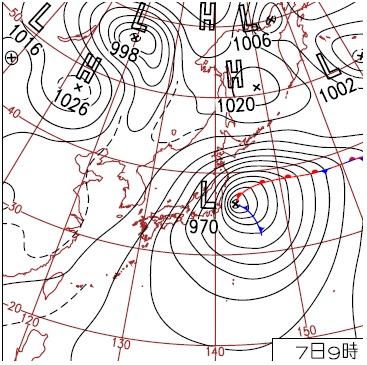

9月25日に当地の東側を台風が北上して(図6)、汀線付近のバーム(高まった部分)が削り取られ、海水が遡上しやすい地形となりました。後浜の手前まで海水が遡上し、砂が厚く堆積しました。そのため、旧流路と植物が埋没しました。またゴミが集積しました。

図6 2010年9月25日地上天気図(気象庁ウェブサイトより)

図7 2010年9月27日撮影

図8によれば、砂が厚く堆積したため、河川が蛇行しながら、深さ方向に大きく浸食しました。

図8 2010年10月12日撮影

図9によれば、深く掘られた側面は、削られて緩斜面になりました。今回も向かって右側(南方)へ蛇行しております。

図9 2010年11月9日撮影

図10より、12月1日に、再度、河川流路の直線化工事が行われました。

図10 2010年12月1日撮影

このように、河川流路は、海水の影響を受けなくても、時間の経過とともにダイナミックに蛇行していくのがよくわかりました。さらに、後浜まで海水が遡上したあとの河川は、流路により大きな影響を与えることがわかりました。

この写真は、砂丘頂部から海側を見た砂浜の河川です。この河川は、向かって右側(南方)へ大きく蛇行しています。

図1 2010年4月20日撮影

この河川に、4月22日に重機が入って、河川流路を直線にする工事が行われました。図2は、その翌日の4月23日に撮影されたものです。これを見ると、蛇行区間には、ほとんど水が流れていません。早くも、直線化された川で、若干の蛇行が始まりました。

図2 2010年4月23日撮影

その2週間後の写真(図3)によれば、さらに蛇行が大きくなりました。図1の蛇行区間には、水が流れておりませんが、周囲よりやや標高が低くて、砂が湿っているように見えます。

図3 2010年5月6日撮影

図4を見ると、もう少し蛇行が大きくなっています。特徴的なのは、図1の蛇行区間で、植物の繁茂が見られることです。周辺に比べて、水を得やすいのが原因だと思われます。また、右岸側の手前の方でも、植物が繁茂しております。

図4 2010年7月16日撮影

図5を見ると、さらに蛇行が大きくなっています。図1の蛇行区間の植物も面積が広がりました。4月からこのころまでは、植物への攪乱が見られないことから、海水の影響をほとんど受けてないと思われます。

図5 2010年9月8日撮影

9月25日に当地の東側を台風が北上して(図6)、汀線付近のバーム(高まった部分)が削り取られ、海水が遡上しやすい地形となりました。後浜の手前まで海水が遡上し、砂が厚く堆積しました。そのため、旧流路と植物が埋没しました。またゴミが集積しました。

図6 2010年9月25日地上天気図(気象庁ウェブサイトより)

図7 2010年9月27日撮影

図8によれば、砂が厚く堆積したため、河川が蛇行しながら、深さ方向に大きく浸食しました。

図8 2010年10月12日撮影

図9によれば、深く掘られた側面は、削られて緩斜面になりました。今回も向かって右側(南方)へ蛇行しております。

図9 2010年11月9日撮影

図10より、12月1日に、再度、河川流路の直線化工事が行われました。

図10 2010年12月1日撮影

このように、河川流路は、海水の影響を受けなくても、時間の経過とともにダイナミックに蛇行していくのがよくわかりました。さらに、後浜まで海水が遡上したあとの河川は、流路により大きな影響を与えることがわかりました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

砂浜を浸食する力

2013.07.31 Wednesday 18:30

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による大津波は、東日本各地に大きな被害をもたらしました。この大津波による陸上へのさまざまな浸食は、私たちを震撼させました。ここで、同じ土俵で比較するのかとお叱りを受けるかもしれませんが、その大津波と低気圧による荒波のどちらが、海岸の土地(砂浜)をより多く浸食したのかを比較してみました。 これを実証した場所は、意外にも銚子の近所に存在し、鹿島灘に面した神栖市須田浜でした。

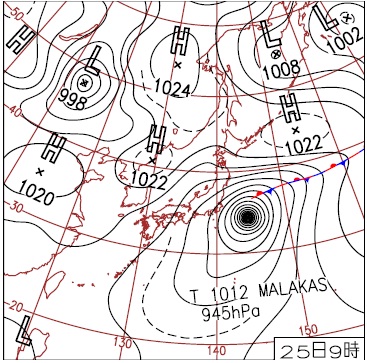

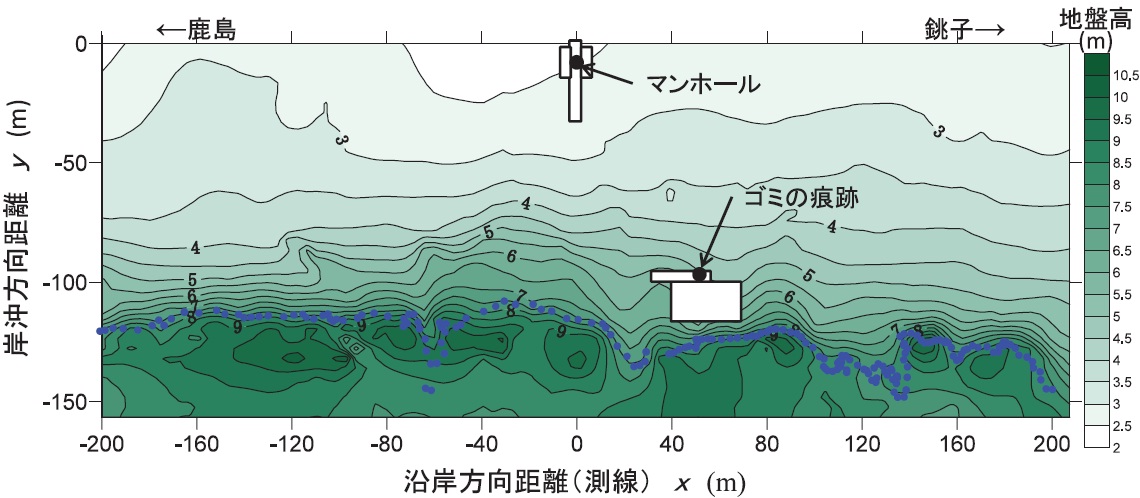

この大津波の遡上痕跡を辿ってみると、最高は標高10mでしたが、砂丘頂部を越えて、陸側に越流することはありませんでした(図1)(砂丘は、天然の防波堤ですね!)。一方、大津波の遡上による断面地形変化は少なく、直前に砂が堆積していた範囲に浸食、浸食していた範囲に堆積が生じ、その結果として均された断面形状になったと記載されています。

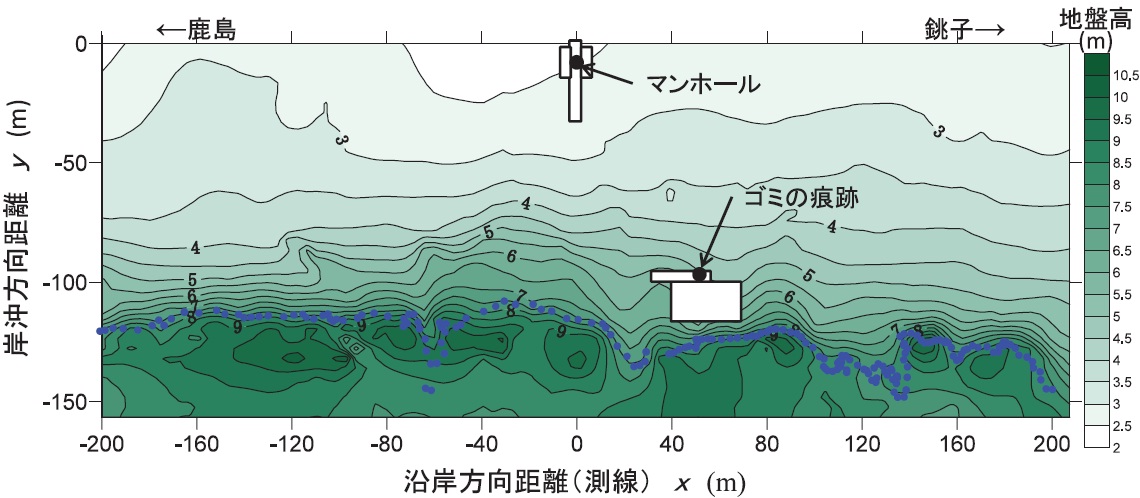

これに対して、2006 年10 月7日未明(3時の風速25.7m/s)の低気圧による荒天時を取り上げました(図2)。このときの波の遡上高は5.6mで、大津波に比較して低かったにもかかわらず、大規模な後浜の浸食が生じたようです。大津波による後浜浸食量は、2006年10月7日未明の荒天による後浜浸食量と比較して、1/15だったようです。

はじめの予想に反して、意外にも、あの大津波よりも荒天時の方が、砂浜の浸食量が多かったようです。その理由として、津波の遡上が砂丘を越えず、後浜の地下水位が飽和状態にならないとともに、津波の遡上回数が10回と少なかったためだったようです。

そうすると、あの屏風ケ浦も、長きにわたって、大津波よりも荒天による浸食の影響が大きかったのかなあと想像させます。

図1 津波遡上痕跡の空間分布(2011年3月14日測量)(柳嶋ほか2011より)

図2 2006 年10 月7日の天気図(気象庁ウェブサイトより)

図3 荒天時の砂浜の様子(イメージ)

(引用文献)

柳嶋慎一, 中村聡志, 伴野雅之, 山田雅仁, 2011, 東北地方太平洋沖地震による波崎海岸における津波の遡上と地形変化, 土木学会論文集B2(海岸工学), 67(2),I_236-I_240.

この大津波の遡上痕跡を辿ってみると、最高は標高10mでしたが、砂丘頂部を越えて、陸側に越流することはありませんでした(図1)(砂丘は、天然の防波堤ですね!)。一方、大津波の遡上による断面地形変化は少なく、直前に砂が堆積していた範囲に浸食、浸食していた範囲に堆積が生じ、その結果として均された断面形状になったと記載されています。

これに対して、2006 年10 月7日未明(3時の風速25.7m/s)の低気圧による荒天時を取り上げました(図2)。このときの波の遡上高は5.6mで、大津波に比較して低かったにもかかわらず、大規模な後浜の浸食が生じたようです。大津波による後浜浸食量は、2006年10月7日未明の荒天による後浜浸食量と比較して、1/15だったようです。

はじめの予想に反して、意外にも、あの大津波よりも荒天時の方が、砂浜の浸食量が多かったようです。その理由として、津波の遡上が砂丘を越えず、後浜の地下水位が飽和状態にならないとともに、津波の遡上回数が10回と少なかったためだったようです。

そうすると、あの屏風ケ浦も、長きにわたって、大津波よりも荒天による浸食の影響が大きかったのかなあと想像させます。

図1 津波遡上痕跡の空間分布(2011年3月14日測量)(柳嶋ほか2011より)

図2 2006 年10 月7日の天気図(気象庁ウェブサイトより)

図3 荒天時の砂浜の様子(イメージ)

(引用文献)

柳嶋慎一, 中村聡志, 伴野雅之, 山田雅仁, 2011, 東北地方太平洋沖地震による波崎海岸における津波の遡上と地形変化, 土木学会論文集B2(海岸工学), 67(2),I_236-I_240.

カテゴリー: 事務局ブログ |

NHK千葉放送局での収録―銚子ジオパークの宣伝―

2013.07.18 Thursday 20:30

銚子ジオパークの宣伝をするために、NHK千葉放送局へ収録に行ってきました。出演者は、銚子ジオパーク推進協議会事務局からひとり、銚子ジオパーク推進市民の会からひとりです。放送は、7月23日(火)午前11:00-12:00のNHK-FMで「ひるどき情報ちば」(銚子地域では83.9MHz)という番組にゲスト出演します。出演時間は約15分です。お時間のある方は、ぜひお聞きください。当日、ラジオを持ち合わせていなければ、こちらからどうぞ。(http://www3.nhk.or.jp/netradio/)

万が一、聞き逃してしまった場合には、こちらの番組アーカイブをクリックしてからどうぞ。

(http://www.nhk.or.jp/chiba/movie_radio/index-hirudoki.html)

番組で話す内容は、事前に準備しました。収録当日の控室でも一度通して練習をしました。しかし、原稿を見ながら話すので、どうしても読んでいる感じになってしまいました。加えて、話し方にやや力が入ってしまいました。

一方、NHKのキャスターは、発音がきれい、音の抑揚がはっきりしている、質問の入れ方もうまい、間の取り方もうまいというのが改めてよくわかりました。私たちゲスト出演者の話し方が素人っぽく聞こえてしまうと思いますが、その辺はご容赦ください。

それでも、一生懸命、銚子ジオパークを伝えましたので、どうぞお聞きください。

NHK千葉放送局での収録

万が一、聞き逃してしまった場合には、こちらの番組アーカイブをクリックしてからどうぞ。

(http://www.nhk.or.jp/chiba/movie_radio/index-hirudoki.html)

番組で話す内容は、事前に準備しました。収録当日の控室でも一度通して練習をしました。しかし、原稿を見ながら話すので、どうしても読んでいる感じになってしまいました。加えて、話し方にやや力が入ってしまいました。

一方、NHKのキャスターは、発音がきれい、音の抑揚がはっきりしている、質問の入れ方もうまい、間の取り方もうまいというのが改めてよくわかりました。私たちゲスト出演者の話し方が素人っぽく聞こえてしまうと思いますが、その辺はご容赦ください。

それでも、一生懸命、銚子ジオパークを伝えましたので、どうぞお聞きください。

NHK千葉放送局での収録

カテゴリー: 事務局ブログ |

カテゴリー

新着記事

アーカイブ

ブログ記事検索

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

モバイル

その他

- RSS 1.0

- 処理時間 0.058959秒