事務局ブログ

銚子ジオパークのおはなし

2015.05.03 Sunday 16:45

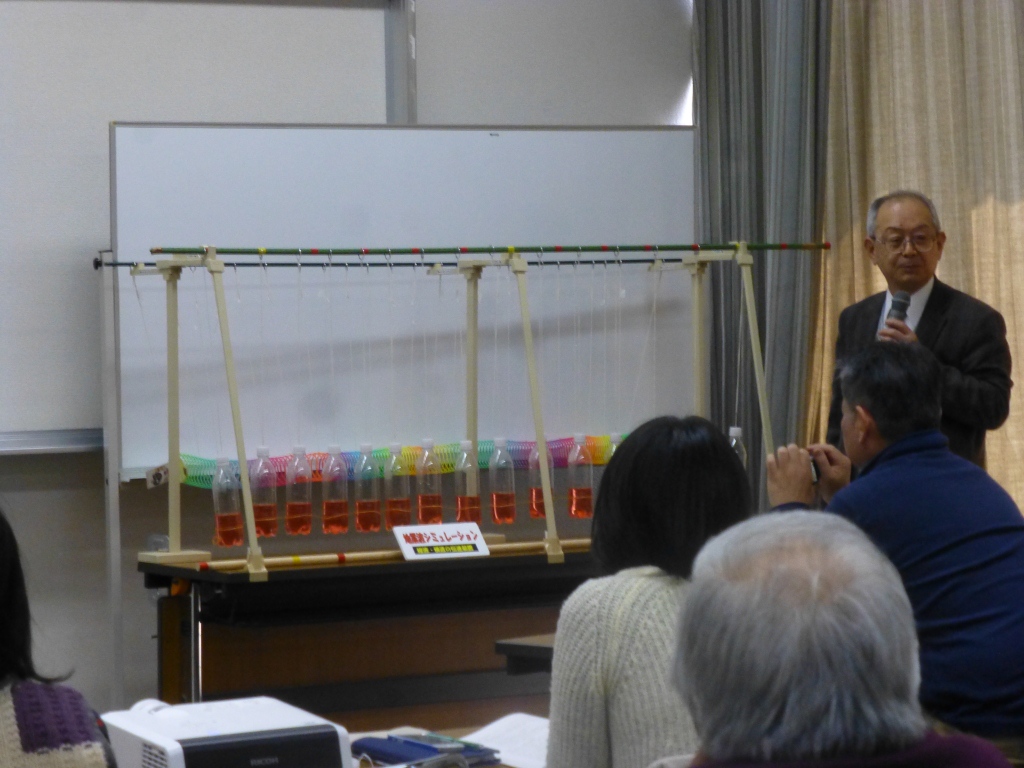

大型連休中の5月2日、3日に、銚子ジオパークビジターセンターにおいて、一般の方を対象とした「銚子ジオパークのおはなし」を開催いたしました。 天気も晴れて穏やかだったため、多くの人が銚子ジオパークビジターセンターに来られました。

天気も晴れて穏やかだったため、多くの人が銚子ジオパークビジターセンターに来られました。 少規模ではありましたが、みんな熱心に聞いてくださいました。

少規模ではありましたが、みんな熱心に聞いてくださいました。

最後に、共同運営している千葉科学大学エクステンションセンターの場所を使わせていただきましたことに感謝申し上げます。

「銚子ジオパークのおはなし」のようす

最後に、共同運営している千葉科学大学エクステンションセンターの場所を使わせていただきましたことに感謝申し上げます。

「銚子ジオパークのおはなし」のようす

カテゴリー: 事務局ブログ |

親子でキャベツまるごと体験ジオツアー

2015.03.31 Tuesday 09:30

3月27日に親子でキャベツまるごと体験ジオツアーが開催されました。 当日は、暖かく穏やかな天気でした。

当日は、暖かく穏やかな天気でした。 参加者は、17名でした。

参加者は、17名でした。

はじめは、JAちばみどり営農センター銚子へ行きました。 銚子のキャベツ栽培の特徴は、収穫時期が10月から6月まで長いため、安定した味、品種を提供できるということでした。

銚子のキャベツ栽培の特徴は、収穫時期が10月から6月まで長いため、安定した味、品種を提供できるということでした。 また、おいしいキャベツの見分け方も教えていただきました。

また、おいしいキャベツの見分け方も教えていただきました。 訪問したのが、午前中の早い時間帯だったため、前日収穫したダイコンが出荷場に集まってきました。

訪問したのが、午前中の早い時間帯だったため、前日収穫したダイコンが出荷場に集まってきました。 午後になると朝収穫したキャベツが多くなるようです。

午後になると朝収穫したキャベツが多くなるようです。

(写真1)JAちばみどり営農センター銚子のようす

つづいて小畑町のキャベツ畑に行きました。 この農家の方は、自然栽培を取り組んでいる方です。

この農家の方は、自然栽培を取り組んでいる方です。 ほとんどの方が、キャベツの収穫を体験するのは初めてでした。

ほとんどの方が、キャベツの収穫を体験するのは初めてでした。 キャベツを選んで、包丁を使って慎重にキャベツを切ります。

キャベツを選んで、包丁を使って慎重にキャベツを切ります。 取れたてのキャベツは、ずっしりとして重かったです。大地からの恵みがぎっしり詰まっているのが感じられました。

取れたてのキャベツは、ずっしりとして重かったです。大地からの恵みがぎっしり詰まっているのが感じられました。

(写真2)小畑町でのキャベツ収穫体験

(写真3)キャベツを収穫できました

その後、市民センターへ行き、とれたてのキャベツを使っての調理です。 今回は、焼きそばとコールスローとキャベツ入りのスープです。

今回は、焼きそばとコールスローとキャベツ入りのスープです。 みなさん、楽しそうに、しかも上手に料理を作っておりました。

みなさん、楽しそうに、しかも上手に料理を作っておりました。 そして、とれたての素材を使った食事は美味しかったですね。

そして、とれたての素材を使った食事は美味しかったですね。

食べた後は、「キャベツものがたり」の紙芝居です。 内容は、銚子でキャベツが作られ始めた経緯についてです。

内容は、銚子でキャベツが作られ始めた経緯についてです。 銚子でキャベツを作り始めたのは、ある農家の方が上野駅でキャベツ入りの焼きそばを食べて、それがおいしかったのが理由です。

銚子でキャベツを作り始めたのは、ある農家の方が上野駅でキャベツ入りの焼きそばを食べて、それがおいしかったのが理由です。 その後は、「ジオパークってなぁに」の紙芝居を見ました。

その後は、「ジオパークってなぁに」の紙芝居を見ました。

(写真4)キャベツを使った料理を作ります

(写真5)材料を切っています

(写真6)焼きそば、コールスロー、スープができました

最後に、バスの運転手の好意で、海沿いを経由して銚子市役所まで戻りました。

ご協力をいただきました関係者のみなさま、この場をお借りいたしまして感謝申し上げます。

はじめは、JAちばみどり営農センター銚子へ行きました。

(写真1)JAちばみどり営農センター銚子のようす

つづいて小畑町のキャベツ畑に行きました。

(写真2)小畑町でのキャベツ収穫体験

(写真3)キャベツを収穫できました

その後、市民センターへ行き、とれたてのキャベツを使っての調理です。

食べた後は、「キャベツものがたり」の紙芝居です。

(写真4)キャベツを使った料理を作ります

(写真5)材料を切っています

(写真6)焼きそば、コールスロー、スープができました

最後に、バスの運転手の好意で、海沿いを経由して銚子市役所まで戻りました。

ご協力をいただきました関係者のみなさま、この場をお借りいたしまして感謝申し上げます。

カテゴリー: 事務局ブログ |

地学教育サミットに参加

2015.03.23 Monday 13:30

3月15日に小田原市において、日本地質学会関東支部主催の「地学教育サミット・ジオパークと教育」に参加しました。 参加者は約100人で、会場がほぼ満員でした。

参加者は約100人で、会場がほぼ満員でした。

(写真1)開会の様子

午前中は三人の方が、基調講演を行いました。 具体的には、産総研の高橋雅紀氏による「日本列島の成り立ち-大陸から弧状列島へ-」では、南大西洋や北太平洋における過去のプレートの動きや日本海拡大期以降の日本列島の配置についての紹介しておりました。

具体的には、産総研の高橋雅紀氏による「日本列島の成り立ち-大陸から弧状列島へ-」では、南大西洋や北太平洋における過去のプレートの動きや日本海拡大期以降の日本列島の配置についての紹介しておりました。

早大の高木秀雄氏による「ジオパークとその教育活用」では、日本各地の特徴ある取り組みについて紹介しておりました。

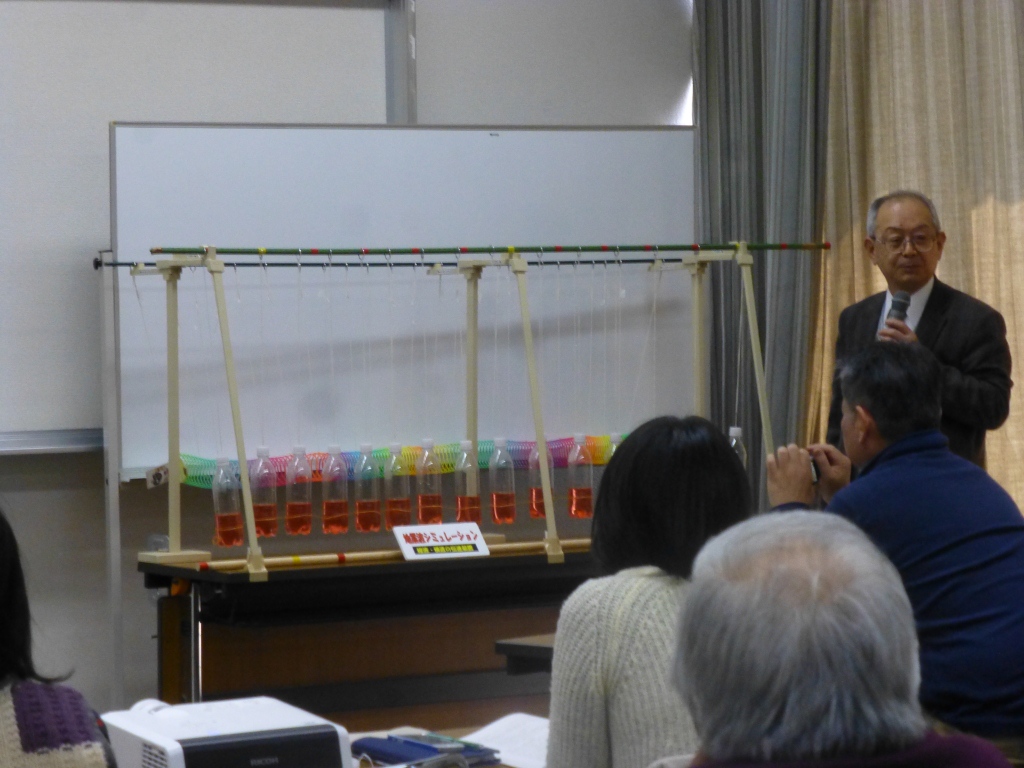

日立市郷土博物館の田切美智雄氏による「茨城県北ジオパーク日立ジオサイトでのジオパーク教育とねらい」では、日立市における取組や、自ら開発した縦波と横波を視覚的に見えるようにした実験装置などについて紹介しておりました。

(写真2)演者が開発した縦波と横波を視覚的に見えるようにした実験装置

午後は、関東地方各地のジオパークから、地学の学習支援に関する事例報告が発表されました。 どのジオパークもそれぞれ地域の特徴を活かした活動がなされていることが報告されていました。

どのジオパークもそれぞれ地域の特徴を活かした活動がなされていることが報告されていました。

その後、総合討論が行なわれた。各ジオパークにおける地学の学習支援に関する問題点や今後の課題についての質問が出ていました。

他のジオパークの取組状況がわかって、とても参考になりました。

(写真3)総合討論の様子

(写真1)開会の様子

午前中は三人の方が、基調講演を行いました。

早大の高木秀雄氏による「ジオパークとその教育活用」では、日本各地の特徴ある取り組みについて紹介しておりました。

日立市郷土博物館の田切美智雄氏による「茨城県北ジオパーク日立ジオサイトでのジオパーク教育とねらい」では、日立市における取組や、自ら開発した縦波と横波を視覚的に見えるようにした実験装置などについて紹介しておりました。

(写真2)演者が開発した縦波と横波を視覚的に見えるようにした実験装置

午後は、関東地方各地のジオパークから、地学の学習支援に関する事例報告が発表されました。

その後、総合討論が行なわれた。各ジオパークにおける地学の学習支援に関する問題点や今後の課題についての質問が出ていました。

他のジオパークの取組状況がわかって、とても参考になりました。

(写真3)総合討論の様子

カテゴリー: 事務局ブログ |

銚子市郷土史談会3月例会のお知らせ「銚子と関寛斎」

2015.03.11 Wednesday 09:13

「銚子と関寛斎」

日時:平成27年3月15日(日)午後1時30分より

場所:銚子市青少年文化会館中ホールにて

講師:戸石四郎氏(郷土史研究家)

※無料(ただし、資料は史談会会員のみの配布になります)

今回の講演会は寛斎と銚子とのかかわりを中心にお話をされます。

ここで関寛斎についておさらい

・関寛斎 1830年東金の農家生まれ

・佐倉順天堂で最新の蘭医学を学ぶ

・ヤマサの浜口梧陵の縁もあって銚子に開業

・安政のコレラ大流行、銚子での防疫に貢献

寛斎の銚子在住は、20歳後半の僅か数年間にすぎません。

しかし、銚子の人々と寛斎との交流は、

その晩年まで、徳島からさらに辺地北海道時代へと、綿々と続いています。

(例えば12代田中玄蕃、岩崎明岳、土谷安兵衛浜口儀兵衛 他)

彼の医科としての偉大さは、単に貧富のわけ隔てなく患者に接しただけでなく、

病そのものを防ぐ、予防、保健の大切さを説き、自らも実践したところにあります。

まさに現代の「総合医療」思想の先駆者といえるのではないでしょうか。

日時:平成27年3月15日(日)午後1時30分より

場所:銚子市青少年文化会館中ホールにて

講師:戸石四郎氏(郷土史研究家)

※無料(ただし、資料は史談会会員のみの配布になります)

今回の講演会は寛斎と銚子とのかかわりを中心にお話をされます。

ここで関寛斎についておさらい

・関寛斎 1830年東金の農家生まれ

・佐倉順天堂で最新の蘭医学を学ぶ

・ヤマサの浜口梧陵の縁もあって銚子に開業

・安政のコレラ大流行、銚子での防疫に貢献

寛斎の銚子在住は、20歳後半の僅か数年間にすぎません。

しかし、銚子の人々と寛斎との交流は、

その晩年まで、徳島からさらに辺地北海道時代へと、綿々と続いています。

(例えば12代田中玄蕃、岩崎明岳、土谷安兵衛浜口儀兵衛 他)

彼の医科としての偉大さは、単に貧富のわけ隔てなく患者に接しただけでなく、

病そのものを防ぐ、予防、保健の大切さを説き、自らも実践したところにあります。

まさに現代の「総合医療」思想の先駆者といえるのではないでしょうか。

カテゴリー: 事務局ブログ |

大地からの恵みを人がつなぐ(農業編)

2015.02.10 Tuesday 13:45

1月に4回に分けて、銚子ジオパークでは、大地の営みと生態系、人々の生活を関係づけるジオストーリーを、参加者自ら作り上げていくことを目的として、「大地からの恵みを人がつなぐ」(農業編)を開催いたしました。

1回目は、銚子市農産課の方から「銚子の農業」についてお話を伺いました。ここでは主に銚子におけるキャベツ栽培をはじめた経緯や取組状況について伺いました。夏季よりもむしろ冬季に農業生産がさかんである銚子は、気候に恵まれており、それが海流や地形に関連している大地からの恵みであることを改めて知らされました。

(写真1)「銚子の農業」の講演会のようす

2回目は、JAちばみどり営農センター銚子へ行き、取組状況や出荷のようすの見学をさせていただきました。銚子の土壌は、関東ローム層を母体とした黒ボク土が多く、砂地と比較して、保肥力が高いそうです。また、銚子の西部は、東部と比較して気温が低いため、キャベツは作れず、トンネル栽培(半円形の小さなビニールハウス)で、ダイコンを作っているという話を聞きました。トンネル栽培によるダイコンの栽培面積は日本一だということでした。厳冬期のキャベツは甘く、また、夏季のようにわざわざ冷蔵庫を利用して冷やすことなく、おいしいものが新鮮なうちに出荷できるのも、ジオの恵みだと思われました。

(写真2)JAちばみどり営農センター銚子での座談会

(写真3)JAちばみどり営農センター銚子での出荷のようす

3回目は、小畑町の農家で、主として自然栽培に関する話を伺いました。自然栽培は、基本的に畑に肥料も堆肥も入れないで作物を作る方法です。秋から冬にかけて、一般的な農家ではキャベツが2回収穫できるということでしたが、自然農法では生育が遅いために1回だけだということでした。畑の土が悪くならないように気を使って、作物を作っているという話が印象的でした。

(写真4)小畑町の農家で自然栽培の話しをきいているようす

4回目は、この3回で得た知識やこれまでの知識を活かして、グループごとにまとめと発表を行いました。すごいと思ったことや、お客様に伝えたいことを書き出し、グループでまとめて、最後にグループごとにみんなの前で発表しました。

これで、銚子の農業に関して、かなり詳しくなったようです。また、大地からの恵みをまとめたので、あとは少しずつ洗練されたジオストーリーになっていくことを期待しております。

(写真5)グループごとに、ガイド内容をまとめているようす

(写真6)グループごとに、模擬ガイドをおこなっているようす

最後に、この場をお借りいたしまして、ご協力をいただいたみなさまに感謝申し上げます。

1回目は、銚子市農産課の方から「銚子の農業」についてお話を伺いました。ここでは主に銚子におけるキャベツ栽培をはじめた経緯や取組状況について伺いました。夏季よりもむしろ冬季に農業生産がさかんである銚子は、気候に恵まれており、それが海流や地形に関連している大地からの恵みであることを改めて知らされました。

(写真1)「銚子の農業」の講演会のようす

2回目は、JAちばみどり営農センター銚子へ行き、取組状況や出荷のようすの見学をさせていただきました。銚子の土壌は、関東ローム層を母体とした黒ボク土が多く、砂地と比較して、保肥力が高いそうです。また、銚子の西部は、東部と比較して気温が低いため、キャベツは作れず、トンネル栽培(半円形の小さなビニールハウス)で、ダイコンを作っているという話を聞きました。トンネル栽培によるダイコンの栽培面積は日本一だということでした。厳冬期のキャベツは甘く、また、夏季のようにわざわざ冷蔵庫を利用して冷やすことなく、おいしいものが新鮮なうちに出荷できるのも、ジオの恵みだと思われました。

(写真2)JAちばみどり営農センター銚子での座談会

(写真3)JAちばみどり営農センター銚子での出荷のようす

3回目は、小畑町の農家で、主として自然栽培に関する話を伺いました。自然栽培は、基本的に畑に肥料も堆肥も入れないで作物を作る方法です。秋から冬にかけて、一般的な農家ではキャベツが2回収穫できるということでしたが、自然農法では生育が遅いために1回だけだということでした。畑の土が悪くならないように気を使って、作物を作っているという話が印象的でした。

(写真4)小畑町の農家で自然栽培の話しをきいているようす

4回目は、この3回で得た知識やこれまでの知識を活かして、グループごとにまとめと発表を行いました。すごいと思ったことや、お客様に伝えたいことを書き出し、グループでまとめて、最後にグループごとにみんなの前で発表しました。

これで、銚子の農業に関して、かなり詳しくなったようです。また、大地からの恵みをまとめたので、あとは少しずつ洗練されたジオストーリーになっていくことを期待しております。

(写真5)グループごとに、ガイド内容をまとめているようす

(写真6)グループごとに、模擬ガイドをおこなっているようす

最後に、この場をお借りいたしまして、ご協力をいただいたみなさまに感謝申し上げます。

カテゴリー: 事務局ブログ |

カテゴリー

新着記事

アーカイブ

ブログ記事検索

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

モバイル

その他

- RSS 1.0

- 処理時間 0.069688秒